전세희

전세희

[한국심리학신문=전세희 ]

흰-금, 파-검 착시 드레스

흰-금, 파-검 착시 드레스

인터넷에서 위의 그림을 한 번은 본 적이 있을 것이다. 많은 논란을 불러일으켰던 드레스 사진인데 그 이유는 색깔 때문이다. 어떤 사람은 위의 드레스를 금색과 흰색으로, 또 어떤 사람들은 파란색과 검은색으로 보기 때문이다. 그리고 색깔을 다르게 보는 두 사람을 서로 이해할 수 없었다. 금색과 흰색으로 보이는 사람들에게는 파란색과 검은색은 전혀 보이지 않고 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문이다.

왜 같은 사진을 보고 이러한 차이가 나타나는 것일까?

어쩌면 우리가 보고 있는 세상 또한 전부 다르게 바라보고 있는 것은 아닐까?

위의 물음에 대답하자면 '그렇다'고 말할 수 있겠다. 우리가 바라보고 있는 세상은 전부 다르다. 같은 물체를 바라보아도 내가 보는 빨간색과 상대방이 보는 빨간색은 완전히 일치하지 않는다. 빨간색이라고 명칭 하였기 때문에 말이 통하는 것뿐이다. 우리는 그렇다면 어떻게 색깔을 보고 인지하고 있는 것일까.

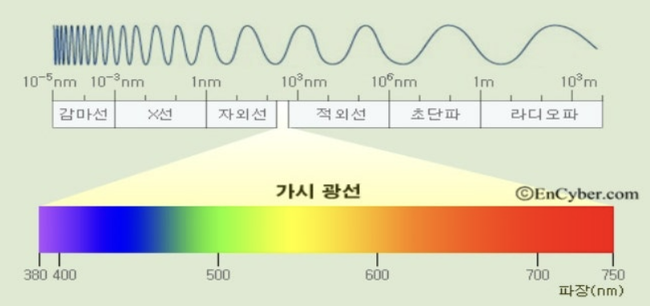

우선 우리가 색깔을 인식할 수 있는 이유는 색채 시각을 담당하는 시각 수용기가 있기 때문이다. 이것을 추상체(Cones)라고 부르며, 서로 다른 종류의 시각 수용기들이 색채를 신호하기 때문에 우리는 다양한 색깔을 볼 수 있는 것이다. 이러한 색깔을 볼 수 있는 이유는 가시광선 스펙트럼 안에 존재하기 때문인데 가시광선이란 사람의 눈에 보이는 전자기파의 영역이다. 일반적으로 사람은 400에서 700nm까지의 범위만을 감지할 수 있다. 보라색에서 빨간색으로 갈수록 긴 파장을 갖고 있으며 가시광선에 속하지 않는 짧은 파장으로는 자외선을, 긴 파장으로는 자외선이 있다. 모든 생물들이 가시광선만을 볼 수 있는 것은 아니다.

꿀벌이 보는 세상. 출처: GOOGLE대표적인 예로 벌은 꿀을 갖고 있는 꽃을 찾는 데 유용한 자외선을 볼 수 있다. 주황색부터 자외선까지의 색상만을 볼 수 있어 위의 사진처럼 사람과 다르게 인식한다. 그렇다면 우리 인간은 어떻게 세상을 바라보고 있을까? 이에 대해 삼원색 이론(Trichromatic theory)과 대립 과정 이론(Opponent process theory)이라는 두 가지의 이론이 존재한다.

꿀벌이 보는 세상. 출처: GOOGLE대표적인 예로 벌은 꿀을 갖고 있는 꽃을 찾는 데 유용한 자외선을 볼 수 있다. 주황색부터 자외선까지의 색상만을 볼 수 있어 위의 사진처럼 사람과 다르게 인식한다. 그렇다면 우리 인간은 어떻게 세상을 바라보고 있을까? 이에 대해 삼원색 이론(Trichromatic theory)과 대립 과정 이론(Opponent process theory)이라는 두 가지의 이론이 존재한다.

삼원색 이론(Trichromatic theory)

영과 헬름홀츠의 삼원색 이론은 1802년으로 거슬러 올라간다. 해당 이론의 핵심은 색채 지각이 각기 다른 가시광선 파장에 민감한 세 가지의 유형으로 이루어진 추상체의 상대적 반응 비율에 의해 이루어진다는 것에 있다. 위에서 설명하였듯이 단파장은 보라색에 가깝고 장파장은 빨간색에 가깝다.

예를 들어 500nm의 빛이라면 우리는 흔히 초록색으로 지각하는데, 이에 대해 중파장 추상체가 65% 정도로 흥분하고, 장파장 추상체는 약 40% 흥분, 단파장 추상체는 10%정도가 흥분된다고 보는 것이다. 중파장, 장파장, 단파장 추상체가 각기 흥분하는 비율이 보여 우리가 초록색으로 지각할 수 있다는 것이다.

만약 세 유형의 추상체가 동일하게 반응한다면 우리는 회색 또는 흰색으로 지각할 수 있게 된다. 장파장 추상체와 중파장 추상체는 단파장 추상체보다 훨씬 많은데 우리가 먼 거리에서도 초록색과 노란색, 파란색을 빨간색보다 더 쉽게 인식할 수 있는 이유이다.

추상체에 이상이 있음에 따라 색맹의 정의도 달라진다. 장파장 추상체에 이상이 있다면 제 1색맹으로, 중파장에 이상이 있다면 제 2색맹, 단파장에 이상이 생긴다면 제 3색맹으로 구별한다.

제1 색맹을 가진 사람들이 볼 수 있는 색상따라서 제 1색맹을 가졌다면 빨간색을 볼 수 있는 시각 수용기에 문제가 있는 것이므로 빨간색이 섞인 색상들을 제대로 볼 수 없게 된다. 위의 사진에서 왼쪽이 원본이라면 제 1색맹을 가진 사람들은 오른쪽과 같이 사물을 바라볼 수 있다.

제1 색맹을 가진 사람들이 볼 수 있는 색상따라서 제 1색맹을 가졌다면 빨간색을 볼 수 있는 시각 수용기에 문제가 있는 것이므로 빨간색이 섞인 색상들을 제대로 볼 수 없게 된다. 위의 사진에서 왼쪽이 원본이라면 제 1색맹을 가진 사람들은 오른쪽과 같이 사물을 바라볼 수 있다.

해당 이론은 시각 수용기를 이용해 일상생활에서 많은 부분을 설명할 수 있게 되었지만 부적 잔상 효과와 같은 부분에서 여전히 설명할 수 없는 부분이 존재했다. 예를 들어 빨간색을 오랫동안 쳐다본 후 하얀 벽을 보게 된다면 잠시 동안 초록색 잔상을 보게 되는 것을 부적 잔상 효과라고 부르는데 삼원색 이론으로는 설명할 수 없어 대립 과정이론이 탄생하게 된다.

대립 과정이론

우리 눈의 시각 수용기가 색 자극에 대하여 대립한다는 이론이다. 색채 시각 수용기는 종류마다 두 가지의 파장의 색을 인식할 수 있는데 예를 들어 붉은색과 녹색에 반응하는 R+G 세포에 붉은 영역 자극을 주면 붉은 영역 수용기는 자극을 받고 녹색 영역 수용기는 억제된다는 이론이다. 이것을 적용하면 삼원색이론에서 설명하지 못헀던 부적 잔상 효과도 설명할 수 있다.

빨간색과 녹색 이외에도 세 가지 유형의 추상체가 존재한다. 노랑 대 파랑(Y+B), 흰색 대 검정(W+B)의 대립 쌍으로 이뤄지는 두 가지의 추상체가 더 존재한다. 이러한 추상체를 이용해서 우리가 세상을 볼 수 있다는 이론이다.

그렇다면 왜 우리는 앞서 드레스를 서로 다르게 인식하는 것일까.

이에 대한 대답은 수용기에 대한 차이에 있다. 모든 사람이 그러하듯 각 개인은 서로 다른 민감도와 유전자를 갖고 태어난다. 시각 또한 그렇다. 사람은 개인마다 다른 시각 수용기 민감도를 갖고 있다. 사람마다 미세하게 다르게 인식하기 때문에 어떤 사람은 조금 더 짙은 빨강에 민감하고, 어떤 사람은 조금 더 주황빛 빨강에 민감할 수 있게 되는 것이다. 드레스도 누군가는 노란색에 더 쉽게 반응하는 수용기를 가진 사람은 노란색과 흰색으로, 파란색에 더 민감하게 반응하는 수용기를 가졌다면 파란색과 검은색으로 볼 수 있는 것이다.

똑같은 색깔도 사람마다 다르게 인식할 수 있다. 내가 바라보는 세상이 바로 옆에 있는 사람에게는 또 다르게 보일 수 있는 것이다. 하나의 사물을 바라볼 때도 모두가 다른 것을 보고 있지만 우리는 색깔을 정의하고 빨간색으로 부르기로 약속하였기 때문에 원활하게 의사소통을 할 수 있는 것이다.

하나의 색깔도 모두에게 다르듯이 같은 세상을 살고 있다고 해서 그 경험은 누구에게나 동일하지 않을 수 있음을 알 수 있다. 서로의 다른 감각과 해석 속에서 살아가되 우리는 언어와 약속을 통해 그 차이를 메꾸며 함께 살아가고 있다. 이것이 바로 사람만이 할 수 있는 놀라운 의사소통의 힘이 아닐까.

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10557

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10557

sandych@duksung.ac.kr