전세희

전세희

[한국심리학신문=전세희 ]

'딱 이것만 사려고 했는데...'

'딱 이것까지만 보려고 했는데...'

데이터 기반으로 추천해주는 상품들인공지능 추천 서비스를 이용하는 마케팅이 고도화되고 있다. SSG닷컴, 쿠팡, 11번가 등 이커머스(전자상거래) 기업들은 인공지능을 이용한 추천 알고리즘을 이용해 수익을 얻기 위해 많은 자본과 노력을 투자하고 있다. 이는 소비자들에게 록인(Lock-in)효과를 기대하기 때문이다. 록인 효과는 이름에서 알 수 있듯이 '자물쇠 효과'로 특정 제품이나 서비스에 소비자를 묶어 두는 효과를 의미한다. 추천 서비스를 제공함으로써 고객을 소비 플랫폼에 오랫동안 묶어 두어 더 많은 구매를 하도록 유도하는 것이다. 이때 인공지능은 개인이 구매했던 제품 유형들, 검색 기록을 바탕으로 데이터를 분석하여 '맞춤형 서비스'를 제공한다. 그렇기에 소비자들은 자신에게 맞는 제품만을 추천하기 때문에 예상보다 더 오래도록 플랫폼에 머물며 예상치 못한 소비를 하게 되는 것이다.

데이터 기반으로 추천해주는 상품들인공지능 추천 서비스를 이용하는 마케팅이 고도화되고 있다. SSG닷컴, 쿠팡, 11번가 등 이커머스(전자상거래) 기업들은 인공지능을 이용한 추천 알고리즘을 이용해 수익을 얻기 위해 많은 자본과 노력을 투자하고 있다. 이는 소비자들에게 록인(Lock-in)효과를 기대하기 때문이다. 록인 효과는 이름에서 알 수 있듯이 '자물쇠 효과'로 특정 제품이나 서비스에 소비자를 묶어 두는 효과를 의미한다. 추천 서비스를 제공함으로써 고객을 소비 플랫폼에 오랫동안 묶어 두어 더 많은 구매를 하도록 유도하는 것이다. 이때 인공지능은 개인이 구매했던 제품 유형들, 검색 기록을 바탕으로 데이터를 분석하여 '맞춤형 서비스'를 제공한다. 그렇기에 소비자들은 자신에게 맞는 제품만을 추천하기 때문에 예상보다 더 오래도록 플랫폼에 머물며 예상치 못한 소비를 하게 되는 것이다.

유튜브(YouTube)추천 알고리즘록인(Lock-in)효과는 비단 소비 플랫폼에서만 사용되지 않는다. 가장 많이 이용하는 인스타그램(Instagram)과 유튜브(YouTube)에서도 개인 맞춤형 서비스를 제공하여 각 개인에게 꼭 맞는 알고리즘 영상만을 추천한다. 우리가 SNS에서 예상보다 오랜 시간을 머무르게 되는 것 또한 록인(Lock-in)효과라는 덫에 걸려들었기 때문이다. 매번 장바구니에 담긴 물건을 결제하며 '딱 이것만 사려고 했는데...' 혹은 영상에 빠져 시간이 한참 지난 후 '딱 이것까지만 보려고 했는데...'하며 후회하곤 한다. 그리고 이 중심에는 AI(인공지능)이 존재한다.

유튜브(YouTube)추천 알고리즘록인(Lock-in)효과는 비단 소비 플랫폼에서만 사용되지 않는다. 가장 많이 이용하는 인스타그램(Instagram)과 유튜브(YouTube)에서도 개인 맞춤형 서비스를 제공하여 각 개인에게 꼭 맞는 알고리즘 영상만을 추천한다. 우리가 SNS에서 예상보다 오랜 시간을 머무르게 되는 것 또한 록인(Lock-in)효과라는 덫에 걸려들었기 때문이다. 매번 장바구니에 담긴 물건을 결제하며 '딱 이것만 사려고 했는데...' 혹은 영상에 빠져 시간이 한참 지난 후 '딱 이것까지만 보려고 했는데...'하며 후회하곤 한다. 그리고 이 중심에는 AI(인공지능)이 존재한다.

AI가 추천하는 쾌락재와 실용재

소비자가 구매할 수 있는 제품은 크게 실용재(Utillitarian product)와 쾌랙재(hedonic product)로 나뉜다. 실용재는 기능적이고 유용한 편익을 주로 제공한다. 따라서 필수품과 관련되어 쾌락 소비에 비해 정당화하기 쉽다는 특징을 지니기도 한다. 우리가 일상에서 사용하는 약, 노트북, 음식 등을 실용재라고 볼 수 있다. 반면 쾌락재는 즐거움, 재미, 짜릿함 등 경험적 소비의 특징을 갖고 있다. 본질적으로 즐거움을 추구한다는 점에서 도덕적 죄책감을 유발하기도 한다. 놀이공원 티켓, 콘서트처럼 긍정 정서를 느끼기 위해 소비하는 제품을 의미한다. 따라서 일반적으로 쾌락재에 대한 제품은 감정적으로 이루어지는 반면, 실용재에 대한 선호는 인지적으로 이루어 진다.

그렇다면 AI를 기반으로 추천된 알고리즘이나 개인 맞춤형 서비스 제품은 실용재와 쾌락재 모두 상관없이 소비자가 수용할 수 있을까? 혹은 실용재와 쾌락재에 따라서 다르게 느낄까.

예를 들어서 한 플랫폼에서 AI(인공지능)가 추천하는 제품을 구매할 수 있다면 치약이나 노트북과 같은 실용재를 구매할 것인지 혹은 트렌디한 패션, 놀이공원 티켓과 같은 쾌락재를 구매할 것인지 생각해볼 수 있다. 당신이라면 AI(인공지능)이 제시한 제품 중 어느 것을 구매하겠는가?

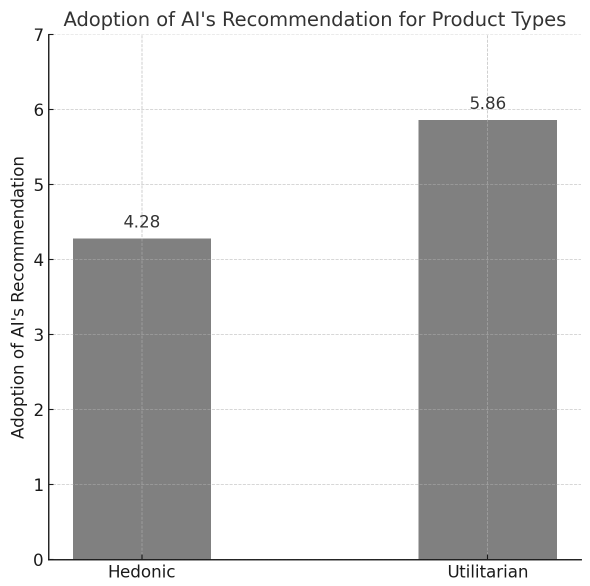

Zhu 등(2023)의 연구에 따르면 AI가 추천하는 제품은 실용재와 쾌락재 그 유형에 따라서 소비자들이 다르게 지각한다고 보았다. AI(인공지능)가 추천하는 제품은 실용재가 더 적절하다고 보았다. 그 이유는 노트북과 같은 실용재는 소비자가 인식하기에 더 객관적이어야 하고 정밀한 형식의 수치 정보와 더 잘 어울린다고 생각하기 때문이다. 이러한 특성에 부합하는 것이 바로 AI(인공지능)이다. 반면 쾌락재는 사람의 주관적인 쾌락이 중심이 되어야 한다는 점에서 AI(인공지능)보다는 사람의 경험이 담긴 후기에 더 효과적이다.

AI의 알고리즘과 추천이 난무하는 사회에서

Zhu 등(2023)의 연구 결과에 따르면 AI(인공지능)의 추천 제품에 대해서는 쾌락재(hedonic)보다 실용재(utillitarian)에서 5.86로 채택하는 비율이 더 높았다. 해당 결과는 많은 의미를 담고 있다. AI(인공지능) 알고리즘이 만연화되어가는 사회에서 우리는 끊임없이 소비 제안을 받고 있다. 하지만 그 모든 추천이 동일하게 소비자에게 다가오는 것은 아니며 특히 실용재와 쾌락재에 따라 크게 바뀔 수 있다는 것을 기억해야한다. 제품을 구매하는 것을 벗어나 영상까지 소비하는 현대 사회에서 AI(인공지능)이 제시하는 제안을 조금은 멀리서 객관적으로 바라볼 필요가 있을 것이다.

참고문헌

1) Zhu, H., Zhu, Z., Ou, Y., & Yin, Y. (2023). To be precise (imprecise) in utilitarian (hedonic) contexts: Examining the influence of numerical precision on consumer reactions to artificial intelligence‐based recommendations. Psychology & Marketing, 40(12), 2668-2685.

심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10725

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10725

sandych@duksung.ac.kr