송연우

송연우

[한국심리학신문=송연우 ]

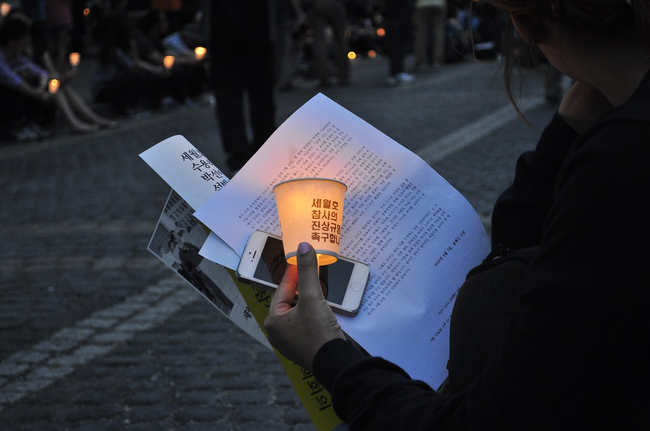

지난 4월 16일은 세월호 참사가 일어난 지 11주기가 되는 날이다. 필자는 같은 날, 11년 전 본인이 무엇을 하고 있었는지 기억한다. 치료를 받기 위해 피부과에 들러 진료를 받던 와중, 밖에서 웅성거리는 소리가 들렸다. 무슨 일이 벌어졌나 싶어 간호사에게 물으니 무슨 배 사고가 났다고 한다. 큰일이 아닐 거로 생각했는데, 구조가 난항을 겪고 있을 뿐만 아니라 수학여행을 떠난 단원고 학생 300여 명이 그 배에 타고 있다는 소식이 들려왔다. 배가 완전히 침몰하기 전까진 약간의 시간이 있으니 부디 아무도 죽지 않길 바랐다. 대한민국의 위기 대처 능력을 믿었다. 집에 돌아와서도 뉴스를 보며 기도하는 시간이 이어졌다.

304명을 잃었다. ‘위험하니 선내에서 대기하라’는 방송을 믿은 승객들의 희망은 진도군 앞바다의 차갑고 매서운 조류에 꺼졌다. 승객들은 한 시간 동안 해경과 구조대원을 기다렸지만 구조는 제대로 이루어지지 않았다. 위험에 대처할 수 있는 커뮤니케이션 지침이 있었다면, 유가족뿐만 아니라 전 국민이 상실의 아픔에 눈물을 흘릴 일은 없었을 것이다. 국가적 트라우마와도 같은 세월호 참사, 다시는 일어나서는 안 되는 인재다. 그렇기에 위기 상황에서 사람의 인지 경로 변화와, 이를 고려한 위험 커뮤니케이션 그리고 그것의 중요성을 소개하려 한다.

위기 상황에서 변하는 사람의 뇌

위기가 닥치면, 사람들은 감정적으로 된다. 치명률이나 사망률 통계, 위험의 절대적 크기보다는 국가에 대한 신뢰성, 위기 통제 가능성, 국가의 전문성과 공정성, 자발성, 예산 지원, 공감 능력 등에 더욱 집중한다. 스트레스를 받은 사람의 뇌에는 크게 네 가지 요소가 영향을 미친다. 부정(Denial), 두려움(Fear), 낙인(Stigma), 그리고 고립(Isolate)이다. 부정은 조언을 무시하게 만들고, 두려움은 문제를 회피하고 비합리적으로 행동하게 만든다. 낙인은 특정한 집단을 고립시키며, 고립은 사회적 활동을 피하고 절망하게 만든다. 그렇기에 국가가 국민의 목소리를 듣고 있다는 것을 확인시켜 주어야 한다. 직접 현장에 가서 보고 느끼고 공감하는 모습을 보여야 한다. 인터뷰를 통해 지역 사회가 가진 사회·문화·경제·정치적 특성도 파악하는 것이 중요하다.

위기 상황에서 변하는 행동 양상

첫째, 정보를 단순화하여 받아들인다(Simplify). 극심한 스트레스와 과다한 정보를 받은 뇌는 정보를 단순화하여 받아들이는 경향을 보인다. 그렇기에 이성에 기반한 합리적인 판단을 하기 어려워진다. 때로는 기존에 알고 있던 정보를 믿거나 오히려 정반대의 정보를 믿어버리기도 한다.

둘째, 현재의 신념에 의지한다(Cling to current beliefs). 사람들은 믿었던 것만 믿으려고 한다. 예를 들어 운전 중에 지진이 일어날 경우, “지진의 첫 울림이 멈춘다면 여진이 오기 전 빠르게 도로 오른쪽에 차를 세운 후, 차에서 나와 낙하물이 없을 곳으로 대피해야 한다”라는 비직관적인 안전 수칙 메시지를 전파했다고 가정한다. 그러나 사람들은 지진이 일어날 때 직관적으로는 차를 빨리 몰아서 지진의 여파가 닿지 않는 곳으로 도망칠 수 있다고 생각한다.

셋째, 추측성이거나 부정확하거나 상반되는 정보를 믿는다(Believe assumed, incorrect, or conflicting information). 사고가 발생하거나 위기가 닥치면, 전문가들은 완전한 정보를 찾고 전달 메시지를 작성하는 데 많은 시간을 들인다. 그렇기에 공식적인 정보와 답변이 부재할 동안, 사람들은 부정확하거나 추측성 정보를 먼저 믿게 된다. 설령 정확한 정보가 나중에 제공돼도, 초두효과에 따라 사람들은 처음에 입력된 정보로 각인된 인상을 더욱 강화한다. 첫인상이 중요하다는 말처럼, 처음 수용하는 정보가 앞으로의 상황 인식 형성에 가장 큰 영향을 준다.

긴급 위험 상황에서 국가가 어떻게 국민과 소통할 것인가

먼저 공중을 지나치게 안심시키지 않아야 한다. 위기 상황에서 사람들이 느끼는 위험 수준은 제각기 다르다. ‘주관적 위험 인식’은 정확한 정보 수용과 침착한 대응을 어렵게 한다. 그렇기에 과도하게 안심시키려 하기보다 실제 환자 수나 피해 상황을 숨김없이 전달해야 한다. 또한 사태 파악 혹은 구조 과정의 불확실성을 인정하고, 국민과 함께 극복하려는 모습을 보여야 한다. 공황 상태에 슬기롭게 대처하는 커뮤니케이션 성공 유형과 실패 유형 다섯 가지를 함께 비교하며, 다시는 그 어떤 참사도 일어나지 않기를 바라는 마음으로 글을 마친다. 애도에는 끝이 없다.

[커뮤니케이션 실패 유형과 성공 유형]

1) 일관성 없는 메시지 <-> 전문성 유지

2) 뒤늦게 공개된 정보 <-> 정직함과 개방성 유지

3) 가부장적인 태도 <-> 공감

4) 루머나 오보에 늑장 대응 <-> 책임감을 갖고 헌신

5) 내부 갈등 공론화 <-> 평판 위험 관리

* 참고 문헌

1) (2025년04월15일). [사설] 세월호 참사 11주기, 우리 사회는 얼마나 안전해졌나. 한겨례. https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/1192552.html

2) 전정윤. (2020년03월08일). 사회안전소통센터장 “마스크 대란 원인은 ‘위험소통’ 실패”. 한겨례. https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/931619.html

3) 보건복지부 대변인실, 질병관리본부 위기소통담당관실. (2017). 위기, 위험, 그리고 소통(1월). 질병관리청. https://www.kdca.go.kr/filepath/boardDownload.es?bid=0019&list_no=138067&seq=136

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10118

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10118

yeonu82@khu.ac.kr