정세현

정세현

[한국심리학신문 = 정세현]

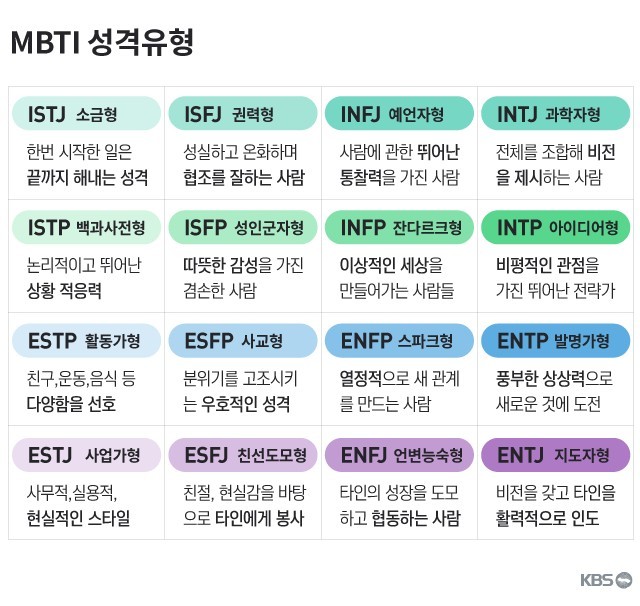

이미지 출처: KBS

이미지 출처: KBS

“나는 O형이라 털털한 성격이야~”

2000년 초반 우리는 혈액형에 따라 성격을 나누었다. B형은 솔직하고 O형은 사교성이 좋고 A형은 소심하지만 꼼꼼한 성격이며 AB형은 4차원이라는 말, 당신도 한 번은 들어본 적이 있지 않은가? 과학적인 근거는 없지만 우리는 일상에서 서로의 성격을 분석하고 공통점을 찾기 위해 서로의 혈액형을 물어보곤 했다.

혈액형과 함께 별자리도 자신의 성격을 확인하기 위해 많이 사용했다. 별자리는 밤하늘의 별들을 특정한 형태를 따라 이은 후 사물이나 사람, 동물을 연상하여 이름을 붙인 것이다. 현대 천문학에서는 총 88개의 별자리가 있다고 보는데 이중 태양이 1년 동안 지나가는 길인 황도에 위치한 12개의 별자리가 바로 양자리, 물병자리, 쌍둥이자리 등 우리가 흔히 알고 있는 별자리이다. 이 12개의 별자리는 각각 한 달의 기간을 대표하는데 자신의 생일이 속하는 별자리로 성격을 알아보는 것도 한동안 우리의 일상에서 유행했다.

그 후 등장한 것이 바로 MBTI다. MBTI는 등장과 동시에 혈액형과 별자리의 인기를 뛰어넘으며 성격 유형 검사의 대표 주자로 자리 잡았다. MBTI는 심리학 이론을 바탕으로 20세기 중반에 개발된 성격 유형 검사이다. 하지만 국내에서는 2010년대 후반부터 대중적인 인기를 끌었다. 혈액형이나 별자리처럼 사람의 성격을 나누었다는 공통점도 있지만 MBTI는 문항 검사를 통해 개인의 성향을 구체적으로 분석한다는 차이점도 존재한다.

MBTI 검사에 이어 새롭게 급부상 중인 HSP

MBTI를 제치고 조용히 급부상하는 또 다른 성격 유형 검사가 있다. 바로 HSP(Highly Sensitive Person)로 다시 말해서 초민감자 검사이다. HSP는 1990년대 중반, 미국의 심리학자 일레인 아론(Elaine Aron) 박사가 제시한 개념으로 외부 자극의 미묘한 차이를 쉽게 알아차리고 환경에 쉽게 스트레스를 받는 사람을 말한다. HSP에 해당하는 사람들은 공사 소리, 밝은 빛, 불쾌한 냄새나 피부에 닿는 차가운 에어컨 바람을 몸의 모든 감각 기관을 통해 민감하게 느끼며 이 감각들에 의해 집중력이 떨어지거나 불편함을 느끼기도 한다. 이러한 HSP는 전 세계 인구 중 약 15~20%가 해당한다고 알려져 있다.

그렇다면 우리는 왜 이토록 성격에 대해 알고 싶어할까?

이미지 출처: Pixabay

이미지 출처: Pixabay

과학적 근거가 없는 혈액형, 별자리부터 심리학을 기반으로 한 성격 유형 검사인 MBTI, HSP까지, 이 모든 것들이 나의 성격을 100% 설명해 주지 않는다는 사실을 잘 알고 있지만 내 성격에 대해 더 알고 싶고, 하나의 유형으로 정의해서 남들과 공유하고 싶은 이 묘한 심리는 대체 뭘까?

사람들은 누구에게나 적용될 수 있는 일반적인 성격 묘사를 마치 자신에게 딱 들어맞는 설명이라고 착각하는 경향이 있다. 이는 1949년 심리학자 버트럼 포러(Bertram Forer)가 발표한 포러 효과(Forer Effect)로 설명할 수 있다. 그는 학생들에게 모두 동일한 성격 묘사 문장을 제공하고 개인 맞춤형이라고 설명했다. 이후 학생들에게 이 묘사가 자신의 성격과 얼마나 일치한다고 느끼는지 평가하게 했고 그 결과는 평균 5점 만점에 4.3점을 기록할 정도로 대부분이 높은 공감을 보였다. 이는 사람들은 자신에게 정확히 맞는 문장이 아니더라도 어느 정도 그럴듯하게 느껴지면 자신을 설명한다고 믿는 경향이 있다는 것을 보여준다.

또한 성격을 여러 유형으로 나누고 이를 다른 사람들과 공유하는 과정에서 우리는 심리적 안정감을 얻을 수 있다. 하버드대 사회심리학자 다니엘 길버트(Daniel Gilbert)는 인간이 타인과 연결되어 있다고 느낄 때 심리적 안정감을 얻는다고 말한다. 그래서 성격 유형을 공유하는 것은 다른 사람들과 이러한 연결감을 빠르게 형성하는 하나의 도구가 되기도 한다. 즉, 공통점을 발견하고 서로의 성격을 이해하는 과정에서 자연스럽게 친밀감이 상승하는 것이다.

내 성격은 하나로 정의할 수 있는 것이 아니다.

우리가 잊지 말아야 할 중요한 사실은 하나의 성격 유형이 한 사람의 성격을 정의하지 않는다는 것이다. 성격 유형 검사는 내가 어떤 사람인지 이해하는 데 도움은 되지만 그것이 곧 내 운명이 되어야 할 필요는 없다. 오늘은 외향적인 ENFJ일 수도 있고 내일은 내향적인 ENFJ일 수도 있는 법이다. 그러니 자신의 성격을 하나의 유형으로 단정 지으려 하기보다는 자신을 이해하는 시작점으로 삼아 더 나은 방향으로 성장해 보려는 마음을 갖는 건 어떨까?

*참고문헌

1) 문예은, 이예빈, "HSP 테스트, MBTI를 잇는 MZ세대의 자기이해 매개체", 국제신문, 2024.12.02, http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0700&key=20241202.99099000432

2) 김소영, "“MBTI 다음은 이거?”…‘HSP 테스트’ 해봤습니다", KBS뉴스, 2025.06.28, https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8290239

3) 한승곤, 김소영, ""너는 뭐 나왔어?" 성격테스트에 '진심'인 MZ세대, 혹시 당신도?", 아시아경제, 2021.02.24, https://www.asiae.co.kr/article/2021021813380711298?utm_source=copy&utm_medium=copy&utm_campaign=share_btn&utm_content=20250724

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10709

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10709

wjdtpgus828@naver.com