임은서

임은서

[한국심리학신문=임은서 ]

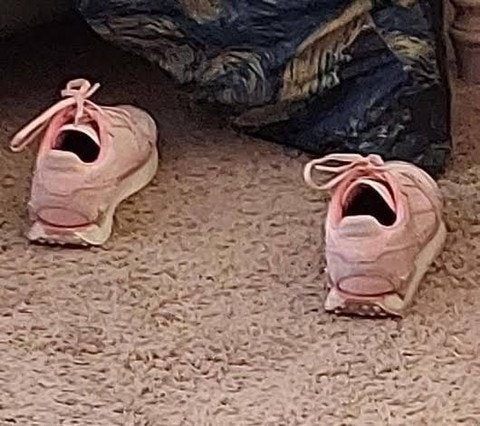

한 신발 사진이 한때 SNS에서 웃고 있는 어떤 연예인을 닮았다고 재밌다는 반응으로 유명해졌던 적이 있다. 발을 넣는 부분이 웃고 있는 사람의 입부분, 끈과 신발 앞부분이 사람의 눈으로 인식되어 호탕하게 웃는 사람의 모습이 형상된다. 이러한 현상은 웃고 있는 콘센트, 화난 표정의 자동차, 사람의 눈이 달린듯한 나무, 슬퍼보이는 잘린 피망 등 생각보다 쉽게 일상 속 다양한 사물에서 관찰할 수 있는 현상이다. 사물들에게 표정이 있는것도 아닌데 어떻게 이런 현상이 나타나는 것일까?

파레이돌리아란?

파레이돌리아는 그리스어에서 비롯된 단어다. ‘나란히, 함께’를 의미하는 ‘para’와 ‘이미지, 형태’를 의미하는 ‘eidolon’을 합쳐서 ‘잘못된 연상에 의한 이미지나 인식의 형식’이라는 뜻을 가진 ‘파레이돌리아(Pareidolia)’라는 단어를 만들었다. 즉, 파레이돌리아란 불특정한 어떤 현상에서 일정한 소리나 이미지 등 같은 일정한 유형을 찾아 특정한 의미를 찾아내려는 심리 현상이나 그러한 심리 현상에서 나타나는 인간의 인지와 사고에서의 오류와 착각을 말하는 현상을 말한다.

신발을 보고 웃는 사람을 떠올리거나 자동차를 보고 사람의 표정을 떠올리는 것, 불특정한 구름 속에서 동물 모양을 보는 등 일상생활 속에서 흔히 발생하는 모든 현상이 파레이돌리아가 적용되어 그런 것이다. 파레이돌리아를 통해 형성되는 상상의 이미지는 개인의 문화적 배경, 정서적 경험 등에 따라 달라질 수 있다. 그 중에서도 특히 파레이돌리아는 사람의 얼굴을 찾아내는 경향이 가장 높기 때문에 얼굴착시라고 부르기도 한다.

파레이돌리아의 원인

우리의 뇌에는 사람의 얼굴을 봤을 때 반응하는 곳인 방추상 얼굴 영역이 있다. 방추상 얼굴 영역은 측두엽에 위치한 특수한 뇌 영역으로 얼굴을 인식할 때 민감하게 반응하는 영역이다. 만약 뇌의 이 부분에 손상을 입는다면 사람의 얼굴을 기억하지 못하는 안면실인증을 가지게 될 수 있다. 이를 증명하기 위해 과학자들은 다양한 실험을 진행했다.

얼굴과 비슷하게 만든 가짜 얼굴 사진을 무작위로 보여주는 실험을 한 결과 사람을 봤을 때 뿐만 아니라 사람 얼굴과 비슷한 형태를 가진 것을 봤을 때도 방추상 얼굴 영역이 활성화 된다는 것을 알아냈다. 또한 다른 연구진은 방추상 얼굴영역과 얼굴인식의 관계를 더 명확히 파악하기 위해 원숭이의 뇌의 신경세포에 직접 전기자극을 가해 어떤 반응을 보이는지 연구했다. 원숭이는 무의미한 패턴 속에서 숨어 있는 얼굴을 찾는 과제를 수행했는데 방추상 얼굴 영역에 전기자극이 가해졌을 때 얼굴사진이 선명하지 않더라도 얼굴을 봤다가 답한 비율이 높았으며 심지어는 얼굴이 없는데도 얼굴을 봤다고 답했다.

이 연구들을 통해 무의미한 형태에서 사람의 얼굴을 찾는 파레이돌리아 현상은 뇌의 방추상 얼굴 영역에서 착각이 일어난 것임을 알 수 있다. 이는 진화론적 입장에서도 설명할 수 있는데 누군가와 관계를 맺고 소통을 하며 살아야하는 사회적 존재로서 상대방의 표정을 읽고 이해하는 것이 생존과 번식에 유리했기에 얼굴을 인식하는 것이 민감하게 진화한 것이다. 그렇기 때문에 모호한 형태를 봐도 빠르게 얼굴을 인식할 수 있는 것이다.

파레이돌리아의 활용

일상 속에서 흔하게 접할 수 있는 파레이돌리아 현상은 예술, 종교, 광고 등 다양한 분야에서 창의적 도구로 활용되기도 하고 이를 응용해 심리검사를 만들 수도 있다. 대표적인 예시로는 로르샤흐 잉크반점 검사가 있다.

로르샤흐 잉크반점 검사는 경험을 조직화하는 방식을 평가하고 그 경험에 부여하는 개인적 의미를 분석하는 투사검사다. 좌우 대칭으로 이루어진 10개의 잉크 반점에 대해 반응하는 것을 토대로 성격 기능을 평가하는 방법이다. 이때 어떤 특정 이미지를 상상하는 것은 개인이 가지고 있는 무의식의 경험이나 기억에서 나오는 것이다. 이는 불특정한 것을 보고 특정한 의미를 찾아내려는 파레이돌리아 현상이 인지적으로 적용되는 과정과 비슷하다.

파레이돌리아 현상은 예술가들에게 창작활동을 위한 영감을 제공해줄 수도 있다. 한 에술가는 외할머니 산소에 방문한 이후부터 길에서 보이는 나무가 사람의 형상처럼 보이기 시작하면서 나무 그림을 집착적으로 그리게 되었다고 한다. 무덤 주변에 서있는 작은 향나무들이 고개를 숙이며 추모하는 사람의 머리모양처럼 보이면서 파레이돌리아 현상이 나타났고 스스로 듣고, 보고자 하는대로 집착적으로 의미를 부여하며 새로운 그림 소재가 생긴 것이다.

이 외에도 파레이돌리아를 활용해 소비자의 관심을 끌기 위한 광고를 만드는 등 다양한 분야에 사용될 수 있다. 보고자 하는대로만 의미를 부여하는 것을 주의하고 다른 사람의 의견도 적극적으로 수용하며 더 넓은 의미를 찾아본다면 더 많은 분야에 활용하기 좋을 것이다.

참고문헌

1) 이은지. (2017). 투사를 통한 자기실현의 표현(국내석사학위논문). 이화여자대학교 대학원. 서울.

2) Jiangang Liu, Jun Li, Lu Feng, Ling Li, Jie Tian, Kang Lee. (2014). Seeing Jesus in toast: Neural and behavioral correlates of face pareidolia. Cortex, Volume 53, Pages 60-77. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3980010/

3) 정수근. (2017). “우리 만난 적 있나요?”. 경향신문. https://www.khan.co.kr/article/201709282111005#c2b

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10135

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10135

eunseo_25@naver.com