심야서재

심야서재

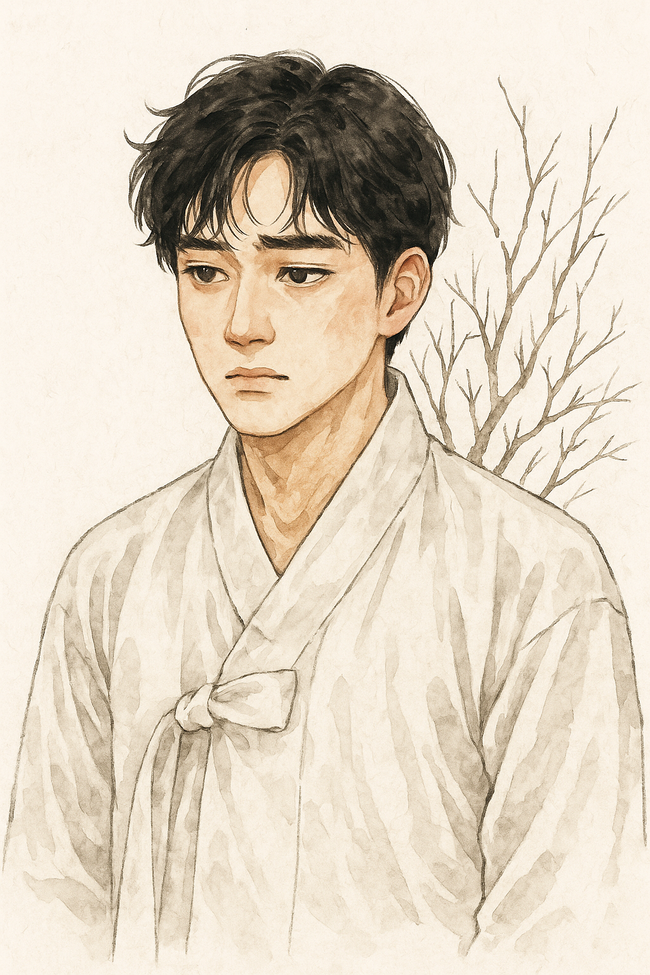

경성, 1936년 1월 17일.

새벽.

서서히 빛이 번지는 골목.

눈발은 잦아들었지만, 길가엔 여전히 희끗한 잔설이 남아 있었다.

장해윤은 두 손을 깊숙이 외투 주머니에 찔러 넣은 채,

서촌 뒷골목을 따라 걷고 있었다.

옷깃을 스치는 바람은 뺨을 아프게 찔렀다.

그럼에도 그는 고개를 들지 않았다.

손끝이 얼어가도, 걸음을 멈추지 않았다.

그의 가슴 안에는,

조금 전 책방에서 김성진에게서 받은

‘다음 지시서’가 고스란히 들어 있었다.

'박진우, 감시 대상.

내부고발 가능성 확인.

긴급 조치 필요.'

짧은 지시였지만,

그 의미는 무겁고 냉혹했다.

‘진우가 걸렸다.’

해윤은 입술을 꽉 깨물었다.

피맛이 입안에 퍼졌다.

진우는

오래전부터 그의 가장 가까운 동료였다.

가족이 아니어도,

피를 나누지 않아도,

서로를 믿을 수 있는 유일한 사람.

하지만 이제—

그 진우가 덫에 걸렸고,

그 덫은 곧 자신에게도 다가오리라는 것을

해윤은 누구보다 잘 알고 있었다.

그는 골목 어귀 작은 다방 앞에 섰다.

다방 문에는 ‘금일 휴업’이라는 작은 팻말이 걸려 있었다.

지금부터,

모든 연결선은 끊어져야 한다.

그는 조심스럽게 다방 옆 골목으로 접어들었다.

좁은 뒷골목을 지나

오래된 담벼락 뒤편에 놓인 비밀 연락함을 확인했다.

작은 나무상자 안엔 아무것도 없었다.

조직원 중 누구도 긴급 탈출 신호를 남기지 않은 것이다.

숨을 가다듬은 해윤은

돌아서서 다시 길을 나섰다.

[3년 전. 집을 떠나던 밤]

집은 어두웠다.

모든 방의 등불이 꺼진 채, 적막만이 흐르고 있었다.

해윤은 조심스럽게 방문을 닫고,

손에 쥔 보자기를 움켜쥐었다.

그 안에는

외삼촌이 남긴 낡은 태극기 한 장,

가족 몰래 모아둔 조선어 책들,

그리고 손으로 직접 쓴 짧은 글귀가 있었다.

"조국이 없는 집은, 집이 아니다."

그는 아무도 모르게 사랑방을 지나,

안채를 돌아 대문까지 걸어 나왔다.

새벽 공기는 차갑고 맑았다.

별빛조차 싸늘한 하늘 아래,

그는 마지막으로 고개를 돌려 집을 바라봤다.

그 집은 오랜 세월 양반의 위엄을 자랑했던 곳이었다.

그러나 이제 그곳엔,

조국을 팔아 부를 얻은 자들의 침묵만이 가득했다.

나는, 이 집의 아들이 아니다.

해윤은 그렇게 결심하고,

두 번 다시 뒤돌아보지 않았다.

[현재]

걸음은 어느덧 경성 북촌의 오래된 골목 끝에 다다랐다.

그곳엔

이름도 없는 허름한 한옥이 있었다.

문을 두드리자

안에서 노인이 문을 열었다.

"왔는가."

해윤은 고개를 숙였다.

"네, 김성진 선생님."

노인은 문을 닫으며 말했다.

"박진우 말이다.

그자들이 곧 수사에 착수할 거야."

"...저를 통해서 잡힌 걸지도 모릅니다."

"그럴 리 없네.

자네는 너무 신중했어."

하지만 해윤은 스스로를 믿지 못했다.

매번 그렇게 생각했지만,

적들은 언제나 한 발 앞서 있었다.

방 안에는 간이 난로 하나가 작은 불빛을 피우고 있었다.

낡은 찻주전자에선 약하게 김이 새어 나왔다.

김성진은 조용히 차를 따라주며 말했다.

"이제부턴 모든 걸 준비해야 해.

혹시 모를 체포, 조사, 그리고... 최악의 경우를."

"……."

"자네만은 반드시 살아남아야 한다.

우린 자네에게 너무 많은 걸 걸었어."

해윤은 그 말을 들으며도,

조용히 차를 마셨다.

따뜻한 차가 목을 타고 넘어갔지만,

가슴은 얼음처럼 차가웠다.

밖에서는 첫 번째 기차가 요란한 기적을 울리기 시작했다.

경성은 또 하루를 시작하고 있었다.

총독부 관원들은 제복을 차려입고,

신문기자들은 기사거리를 찾아 종로를 배회하고,

평범한 시민들은 고개를 숙이고 생계를 위해 발걸음을 재촉할 것이다.

아무것도 변한 건 없을 것이다.

그리고 바로 그 ‘변하지 않는 일상’을,

해윤은 깨뜨리기 위해 여기에 있었다.

그날 새벽,

김성진은 해윤에게 마지막으로 말했다.

"혹시 이 문서가 필요 없게 되더라도,

절대 버리지 말게."

"……왜죠?"

"그 안에, 조선의 모든 눈물이 담겨 있으니까."

문밖으로 나온 해윤은

서늘한 새벽바람을 맞으며 가슴 안쪽을 꾹 눌렀다.

그리고 문득,

어릴 적 외삼촌이 했던 말을 떠올렸다.

"진짜 매화는, 겨울에 핀다.

가장 추운 때, 가장 먼저 피어나는 꽃.

그런 존재가 되어야 한다."

해윤은 하얀 숨을 뱉으며

옷깃을 여미고 다시 어둠 속을 걸었다.

조선의 겨울은 아직 끝나지 않았다.

그 추위 속에서,

그는 반드시 살아남아야 했다.

작가의 말 :

2화는 장해윤이라는 인물이

'왜 이 길을 걷게 되었는가'를 본격적으로 보여준 이야기다.

그는 혼자였고,

배신당했고,

그러나 포기하지 않았다.

한 사람의 결심이,

얼어붙은 겨울의 경성을 흔들기 시작했다.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10150

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10150