고예림

고예림

[한국심리학신문=고예림 ]

몇 년 전 한 작가의 글을 메일로 받아 읽을 수 있는 서비스를 구독했다. 일주일에 2-3번씩 울리는 메일 알림에 일상 속 선물을 받듯 글을 정독했던 기억이 있다. 글의 마지막 쯔음에는 매번 과제가 적혀있는데 그중 나를 가장 설레게 했던 과제는 바로 이것.

“핸드폰 없는 24시간 보내기”

유지혜 페이퍼 메일 속 숙제를 받은 본인(고예림 기자)

유지혜 페이퍼 메일 속 숙제를 받은 본인(고예림 기자)

핸드폰 없는 24시간 보내기

생각해보자. 핸드폰 없는 24시간을 보내기 위해서는 날을 잘 골라야 한다. 수업이 있는 날은 예기치 못하게 제출해야 하는 과제나 서류가 있을 수 있기에 공강날을 노려야 하고, 약속이 잡혀있는 날은 더더욱 불가능하다. 상대방과 엇갈리면 곤란하기에 연락은 되야 하기 때문이다. 달력에서 이날 저날을 빼다보니 결국에는 관계적으로, 업무적으로 의무적이지 않는, 혼자 보내는 날을 고르고 골라 핸드폰 없는 24시간을 보내기로 계획한다.

이 과제를 끝내주게 하고 싶은 욕심이 들었다. 막연히 상상해본다. 휴일을 핸드폰 없이 보내면서 휴일을 끝내주게 보낼 순 없을까? 일단 집으로 나가는 길에 나는 그날의 노래를 선정한다. MP3도 없으니, 노래는 포기해야겠다. 책을 한 권 챙기고 카페를 가고 싶다. 전에 저장해뒀던 카페를 가고싶지만 교통편도, 영업시간도 알 수가 없다. 그저 가까운 동네 카페를 가는 것으로 만족을 해야 한다. 밥을 먹으려고 한다. 통신사 바코드로 할인을 받을 수 있는데, 그쯤은 포기하고 제값에 밥을 먹기로 한다. 몇 초도 안 되는 상상만으로도 그 하루가 답답할 것 쯤은 예상할 수 있었다. 애초에 “핸드폰 없는 24시간 보내기”는 나에게 불가능한 과제였다.

전국가적 대정전, 사람들은

지난 4월 28일(현지시간) 정오에 스페인과 포르투갈에서는 대규모 정전이 발생했다. 철도와 항공은 물로 통신도 먹통이 되어 나라 전체가 마비되는 사태가 일어난 것이다. 대규모 정전 피해를 본 지역은 신호등이 작동하지 않아 교통이 마비되었다. 지하철과 엘리베이터는 갑자기 운행을 멈추어 사람들이 갇히는 일도 발생했다.

심각한 일이 아닐 수가 없다. 사람들은 전력망 공급에 문제가 있는 건 아닌지 하루빨리 원인을 밝혀야 한다고 촉구한다. 뉴스들도 모두 무엇이 대규모 정전을 발생시켰는지 책임을 묻는 수많은 기사를 쏟아낸다. 그런데 내가 가장 궁금한 것은 대정전 속 사람들이었다. 사람들은 뜻밖의 사태에서 어떻게 생활하고 있을지였다.

2025년, 아날로그 시대로 돌아가다

공원에 나와 일광욕을 즐기는 사람들/Instagram 라디오 방송국 'echo in eco'

공원에 나와 일광욕을 즐기는 사람들/Instagram 라디오 방송국 'echo in eco'

다행히 사람들은 혼란스러운 상황 나름대로 적응한 듯 보였다. 라디오 상점에 줄을 서 있는 사람들, 스마트폰을 움켜쥐는 대신 광장에 모여 춤을 추고, 악기 연주를 들었다. 시민들은 거리로 나와 사람들을 만나고 못다한 대화를 나누기도, 독서를 즐기는 모습을 보였다. 전기도 없고, 전화선도 없지만 혼란은 금시에 질서를 찾았다. 전기가 없어 불편한 가운데서도 예전의 아날로그식 삶을 즐기며 보낸 것이다.

카드결제도 먹통이 되었다. 마트에서는 계산기를 두드리며 지폐로 계산을 하는 사람들로 북적였다. 전기가 통했던 평소보다 훨씬 많은 고객이 찾아온 것이다. 그들은 현대사회에 디지털 기기를 지나치게 사용하는 사람들이 사용을 중단하고 휴식을 취하는 취지의 디지털 디톡스를 자연스레 실천하게 된 것이다. 피크닉을 즐기는 사람들, 잔디에 누워있는 사람들. 컴퓨터나 스마트폰에서 벗어나 오히려 현실 세계에 집중하고 서로와 연결되는 시간을 보내는 전기 없는 하루를 보냈다.

정전 속, 욕구의 순위가 바뀌다

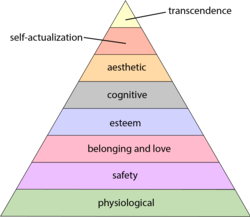

심리학자 매슬로우는 인간의 다양한 욕구가 위계를 갖는다는 욕구단계이론을 주장했다. 다섯 단계로 나누며, 그중 하나로 ‘사회적 욕구’를 제시했다. 총 5개의 욕구는 피라미드 형태를 띠고 있는데 생리적 욕구, 안전 욕구, 소속 욕구, 존중 욕구, 자아실현 순으로 구성된다. 피라미드 바닥에 생리적 욕구가 위치하며 꼭대기에는 자아실현 욕구가 위치한다.

매슬로우의 피라미드는 인간은 높은 단계의 욕구를 성취하기 위해서는 가장 기본적인 욕구가 충족되어야 한다고 주장한다. 즉, 생리적 욕구와 안전이 어느 정도 충족되면, 인간은 자연스럽게 ‘소속감’과 ‘사랑’을 갈망하게 된다. 이는 단순한 호의적 관계가 아니라, 공동체 속에서 타인과 정서적으로 연결되어 있다는 감각을 의미한다.

매슬로우의 욕구위계 피라미드/게티 이미지

매슬로우의 욕구위계 피라미드/게티 이미지

그러나 매슬로우의 욕구위계설은 비판을 받았다. 매슬로우의 이론은 모든 사람이 동일한 순서로 욕구를 충족한다고 가정하는데, 실제로는 문화적, 개인적 그리고 상황적 요인에 있어 그 순서가 고정되지 않을 수 있다는 것이다. 예를 들어 일부 예술가들은 경제적 안정과 사회적 인정보다 ‘자아실현’ 욕구가 더 강하게 작용하는 경우도 있다.

인류의 가장 본질적인 동력

대규모 정전이라는 상황에서 안전의 욕구조차 충분히 충족되지 않았지만, 사람들은 서로에게 소속되고 수용받고자 하는 사회적 욕구를 먼저 채워나가고 있었다. 사태에 대한 불안과 막막함 속에서도, 다 함께 공원에 나와 있는 것만으로도 보이지 않는 위로와 연대를 느꼈을 것이다.

역사를 돌아보면, 인류는 전쟁과 재해 속에서도 ‘함께 있다’는 감각 하나로 고난을 극복해왔다. 호모 사피엔스의 생존에 가장 중요했던 요소도 서로 사랑하고 협동하는 사회적 본서이었다. 어쩌면 사회적 욕구는 단지 위계 중 하나가 아니라, 모든 인간 욕구의 바탕에 자리한 가장 본질적인 동력인지도 모른다. 결국 우리는 연결을 통해 살아왔고, 그 안에서 다른 모든 욕구가 자라난다.

지금 우리에게 필요한 건? - 연결

스페인과 포르투갈의 대정전은 많은 사람들에게 일상의 기본 조건을 앗아갔다. 통신, 교통, 소비, 정보 등 우리가 생존을 위해 필요하다고 여긴 요소들이 한순간에 무너진 것이다. 하지만 대혼란 속, 사람들은 광장으로 나왔다. 모여서 음악을 듣고, SNS로만 연락했던 서로의 얼굴을 바라보며 대화한다.

우리는 메시지를 주고받고 SNS를 들여다보며 끊임없이 연결되어 있다고 느끼지만, 그 연결은 때때로 얕고 불완전하다. 디지털 기기와 인터넷은 분명 우리를 실시간으로 연결시켜주지만, 때로는 그 연결이 피상적이고 단절된 느낌을 주기도 한다. 오히려 진짜 연결은 예상하지 못한 단절, 대규모 정적 속에서 더 선명하게 드러난 것이다. 이는 서로의 얼굴을 보고, 목소리를 듣고, 침묵을 함께 나누는 데서 비롯되었다. 정전과 같은 예기치 못한 단절은 아이러니하게도 그토록 원했던 사람들과의 연결을 회복시키는 계기가 되었다.

당신은 하루동안 전기와 인터넷이 없이 어떤 시간을 보내고 싶은가?

*출처

1) 배재성, 스페인.포르투갈 대정전..."나라 마비, 철도.통신.신호등도 먹통", 중앙일보, 2025.04.29., https://www.joongang.co.kr/article/25332206

2) 이화진, 대정전 원인 규명 착수..."아날로그로 살아봤어요", KBS뉴스, 2025.04.30., https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8242458&ref=A

3) Steve R. Baumgardner, & Marie(2009), 긍정심리학, 시그마프레스

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10213

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10213

koyelim0801@naver.com