신동훈

신동훈

[한국심리학신문=신동훈 ]

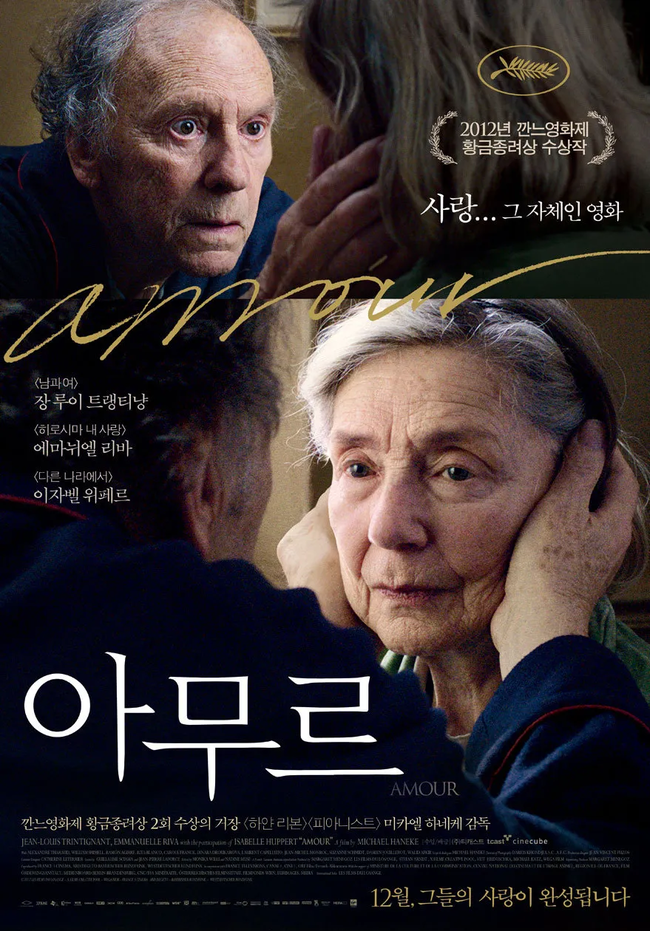

※ 본 기사는 영화 ‘아무르(2012)’의 결말에 대한 스포일러를 포함하고 있습니다.

조르주와 안느는 80대의 나이가 지긋한 노부부이다. 그들은 저마다 피아니스트와 교사 생활을 은퇴하고, 파리에서 조용하고 단란하게 살아가고 있다. 그런데 어느 날, 안느는 뇌졸중을 겪으며 몸의 한쪽이 마비된다. 안느의 건강이 점점 더 악화되며 치매 증상까지 나타나자, 조르주는 안느가 바란 대로 집에서 그녀를 간호하기로 결정한다. 멀리 떨어져 살고 있는 하나뿐인 딸, 그들의 제자, 간병인과 의료진이 이따금 방문하지만, 가장 가까이에서 오랜 시간을 보내는 이는 조르주뿐이다.

그러나 계속해서 나빠지는 건강과 인지 능력에 안느는 고통스러워하고, 조르주는 그런 안느와 단 둘이 집 안에 머무르며 하루하루를 보낸다. 육체적으로도, 정신적으로도 힘을 잃어가며 더 이상 살고 싶어하지 않는 안느를 보며 조르주도 점점 감정적으로 지치고 메말라 간다. 이윽고 사랑하는 사람의 고통과 자기 자신의 무력감에 압도당한 어느 날, 조르주는 안느를 베개로 질식시켜 죽이고, 조르주는 건강했던 안느의 환상을 보며 영화는 끝난다.

신체의 마비 증상이 나타나고 얼마 지나지 않았을 때, 안느는 조르주에게 이렇게 말한다. "다 괜찮아. 항상 내 손을 안 잡아도 돼. 혼자 할 수 있어. 죄책감 갖지 마. 아무 필요 없어. 날 위해 애쓰지도 말고. 이제 저리 가. 나 장애인 아니야. 쓰러지지 않으니까 걱정 말고 혼자 둬."

흔히 노인을 어린 아이와 같다고 말하곤 한다. 노화에 따라 신체적, 인지적 능력이 자연스레 쇠퇴함에 따라 자기가 스스로 할 수 있는 능력이 제한되기 때문이다. 그러나, 분명 아이와 노인은 다르다. 아이는 자기가 못하는 것에 대해 자연스럽게 도움을 요청하지만, 노인은 그렇지 않다. 그것을 인정하고 받아들이는 것은 매우 어려운 일이다.

노인은 대화와 걷기와 같은 일상적인 행동은 물론, 화장실에서 볼일을 보는 것과 같이 사적이고 개인적인 삶의 영역에서도 능력을 상실한다. 그럼에도 삶을 영위하기 위해서는 타인(남)이 그 영역에 들어오는 것을 허용해야 한다. 이는 자기 효능감을 급격하게 붕괴시키며, 자존감의 하락과 자기 정체성 혼란 등을 일으킨다. 그리고 마침내 우울과 절망의 늪으로 빠지게 된다.

삶의 의욕을 상실한 안느는 조르주가 애써 먹인 물을 뱉어낸다. 이에 조르주는 분노를 참지 못하고 자기도 모르게 안느의 뺨을 때린다. 스스로의 행동에 놀란 조르주는 곧바로 안느에게 사과를 하고 용서를 구한다.

이 장면은 아픈 이를 돌보는 것이 얼마나 고되고 힘든 일인지를 여실히 보여준다. 과연 누가 조르주의 행동을 책망할 수 있을까. 안느에게 불현듯 신체적 마비와, 정신적 치매가 찾아왔듯, 조르주는 하루 아침에 배우자와 남편에서 간병인으로 역할이 바뀌었다. 그에 따른 역할 갈등과 정체성의 혼란, 그리고 지식은 물론 경험도 부족했을 ‘간병인’으로서의 삶에 조르주는 스트레스와 심리적 부담을 느꼈을 것이다. 그리고 타인을 돌보는 행위의 기저에 자리하고 있는 연민은 조르주에게 정서적, 신체적으로도 여유를 갉아 먹고 극심한 피로를 준다.

간도, 쓸개도 다 떼어줄 만큼, 또한 ‘나’와 같다는 의미에서 ‘자기’라고 부를 만큼 사랑하고 또 사랑스러운 사람일지라도, 결국은 ‘내’가 아닌 ‘남’이다. 타인을 돌본다는 것, 더군다나 몸과 마음이 아프고 지친 이에게 시간과 마음과 힘을 쏟는다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 어쩌면 그와 가깝고 그를 사랑하기 때문에 더욱 어려운 일이다.

어느 날, 안느는 조르주에게 이렇게 말했다. "더 살 이유가 없어. 그냥 그래. 앞으로 더 나빠지기만 할 거야. 왜 내가 우리를 괴롭혀야 해? 이렇게 살기 싫어. 날 더 편하게 해주려고 엄청 애쓰고 있지만, 이렇게 더 살기 싫어. 날 위해서야. 당신이 아니라."

‘죽음’은 영화 전반에 조용하게 스며 들어 있다. 회피도, 축소도, 과장도, 미화도 없이. 그저 죽음 그 자체로 잠잠하게 깔려 있다. 물론 죽음은 우리 인간 모두와 맞닿아 있지만, 그것이 노인에게 더욱 생생한 현실로서 실감나게 다가온다는 사실은 부정할 수 없다.

죽음은 삶과 실존에 대해 질문을 던지게 한다. 진정한 삶, 아니 그저 삶이란 도대체 무엇인가. 안느는 ‘죽고 싶다’는 심정을 ‘이렇게 살고 싶지 않다’고 정확하게 표현해낸다. 과연 ‘이렇게 사는 것’이 과연 올바른 삶일까? 참된 삶이 아니라 덮어놓고 ‘살아 있는 상태’를 속절없이 지속하는 것이 정말 최선일까? 하나의 사람, 하나의 인간으로서, 감정과 지성을 가진 인격체로서, 한 생명체로서 존재한다는 것은 무엇을 의미하고 지향하는가.

수많은 물음에 대한 하나의 답으로서, 조르주는 안느의 곁을 지켰고, 또 그녀를 떠나게 했다. 이것이 ‘아무르(Amour, 사랑)’를 실천하는 조르주의 선택이었고, 그의 삶이었다. 조르주의 사랑은 묵묵히 책임감을 지니고, 기꺼이 때로는 간신히 타인의 고통을 나눠 지었으며, 마침내 모든 삶의 깊이와 무게를 오롯이 짊어진 채 그를 자유롭게 했다.

우리는 ‘나’의 삶의 끝에서, ‘타인’의 삶의 끝자락에서 어떤 감정을 느끼게 될까? 당신은 생의 마지막 순간에서 어떤 감정을 느끼고 싶고, 어떤 감정을 남기고 싶은가? 실존적인 불안, 고립과 고독, 우울과 죄책감, 연민과 고통, 자유와 사랑. 이 모든 것이 지극히 ‘인간’적인, 우리의 ‘삶’임을 새삼 깨닫는다.

참고문헌

1. Barbara R. Bjorklund. (2015). The Journey of Adulthood. 8th Edition. Pearson

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10236

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10236

mesamis153@gmail.com