심야서재

심야서재

경성, 1936년 1월 23일. 새벽.

하얀 안개가 경성 전역을 감싸고 있었다.

잿빛의 새벽 하늘 아래,

조선총독부 청사 주변은 비상 경계령이 내려진 상태였다.

인쇄소 쪽에서 사라진 기밀문서,

그리고 감시 대상이었던 장해윤의 실종.

총독부는 알아챘다.

이 싸움이 더는 그림자 속의 전투가 아님을.

“박진우에게 처형 명령이 떨어졌습니다.”

김성진의 말은 단호했다.

해윤은 말없이 고개를 떨구었다.

“내일, 새벽 다섯 시.

남산 형무소 내부 사형장입니다.”

“…시간이 없군요.”

그의 손엔,

김병수의 책상에서 빼낸 문서와

그가 직접 쓴 자백서가 쥐어져 있었다.

그 문서는 진우가 조직의 핵심 인물이며

정보를 ‘모두’ 넘겼다는 거짓으로 덮여 있었다.

해윤은 알았다.

그 문서가 ‘진우의 죽음’을 정당화할 도구가 될 거란 걸.

지화는 말없이 해윤의 눈을 바라보았다.

“우린 진우를 데려와야 해요.

이번엔… 실패하면 안 돼요.”

해윤은 조용히, 그러나 깊은 눈빛으로 말했다.

“당신은… 빠지세요.”

“지금 그런 말 할 시간 없어요.”

“지화 씨.”

“이번 작전은 나도 함께 합니다.

그가… 내 선배였으니까.”

그 순간,

두 사람은 침묵 속에서 서로를 바라보았다.

서로를 완전히 믿지 않으면서도,

서로 외에는 아무도 의지할 수 없는 시간.

그날 밤.

해윤과 지화는 조직원 두 명과 함께

형무소 구조도를 손에 넣고

세 갈래의 침투 루트를 그렸다.

① 변전실을 통한 정전 작전

② 직원 변장 후 내부 침투

③ 외부 담장 월담 후 배급실 접촉

“다 안 될 가능성이 더 큽니다.”

“그래서 셋 다 동시에 진행할 겁니다.”

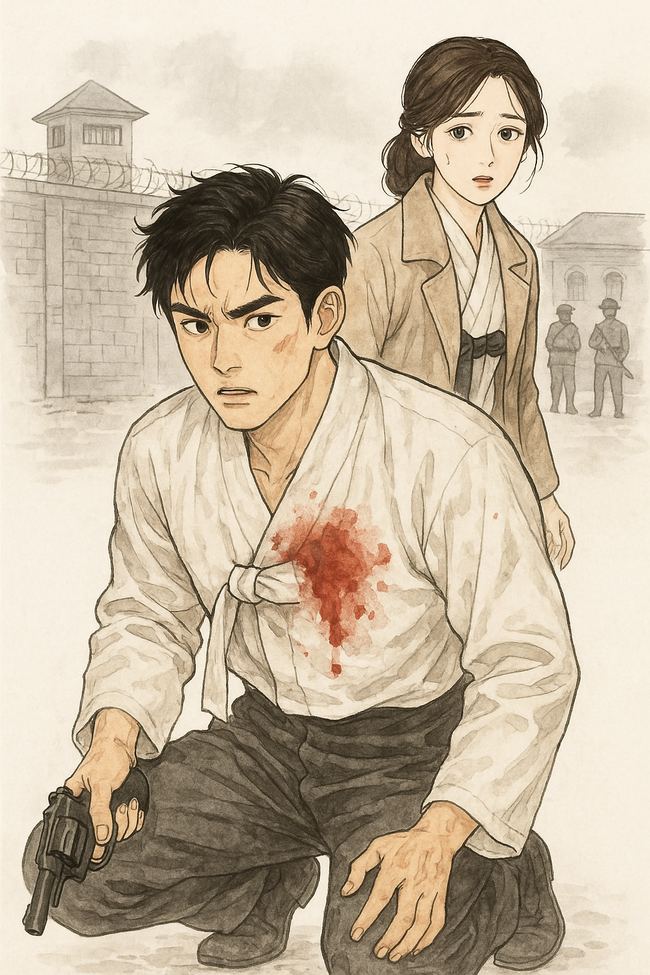

경성, 1월 24일. 새벽 4시 35분.

남산 형무소 외벽.

안개 속, 세 그림자가 나란히 움직였다.

지화는 직원복 차림으로 간호사로 위장했고,

해윤은 외부 배급 담당자로 교체되어 대기 중이었다.

이름도 없는 한 동지—

조직원 민철은 변전기를 향해 조심스레 이동하고 있었다.

그들의 합은 완벽해야 했다.

단 5분이면 된다.

5분 안에 진우를 찾아, 밖으로 끌고 나올 것.

그러나.

세 걸음을 남긴 지점.

“거기 누구냐!”

순사의 고함.

그리고 이어진—

탕!

총성이 새벽의 고요를 찢었다.

해윤은 즉시 지화의 손을 잡고 옆으로 몸을 날렸다.

바로 옆, 담벼락 위로 총알이 스쳐갔다.

민철은 어둠 속에서 끝까지 침투했지만,

변전기 앞에서 붙잡혔다.

“해윤!”

지화가 외쳤다.

“뒤쪽 통로로 돌아요.

저는 안으로 들어가서 진우를 찾을게요.”

“안 돼! 같이—”

“지금 아니면 못 데려옵니다!”

그 말과 동시에 지화는 철문을 열고

형무소 안으로 뛰어들었다.

해윤은 그녀를 쫓아 들어가려다,

뒤편에서 달려오는 두 순사를 피하며 담장 너머로 몸을 숨겼다.

한숨, 두숨.

그의 호흡이 고요한 새벽 공기를 가르며 터졌다.

‘지화… 살아 있어야 해.

무슨 일이 있어도…’

그의 손엔 아직 총이 있었다.

그러나—

무력하게만 느껴졌다.

그리고 몇 분 후.

형무소 내에서 두 번째 총성이 울렸다.

탕!

해윤은 머리를 치켜들었다.

눈앞이 어두워졌다.

시간이 정지된 것 같았다.

작가의 말 :

9화는 결단과 행동,

그로 인한 대가가 교차하는 회차다.

누구도 완벽하게 옳지 않고,

누구도 완전히 틀리지 않는다.

그 밤, 총소리는 단지 사람을 겨눈 것이 아니라—

사람들의 '신념'을 겨눴다.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10251

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10251