심야서재

심야서재

경성, 1936년 1월 24일. 새벽 5시 10분.

총성이 울린 직후,

남산 형무소는 마치 살아 있는 짐승처럼

흉폭한 소리를 내며 깨어났다.

발소리,

호루라기,

명령의 외침.

그러나 해윤은 움직였다.

고통도, 공포도,

그 순간의 그에겐 아무런 의미가 없었다.

오직 하나.

지화.

형무소 정문을 피해 돌아 들어온 그는

형무소 안쪽 옥사 구역으로 향했다.

그곳,

남동편 지하 감방.

박진우가 수감된 곳.

그는 그 지도를

지화에게 전해주었다.

총성 이후,

순사 둘이 방심한 틈에

지화는 안으로 들어섰을 것이다.

그리고 지금—

너무 조용하다.

숨을 죽이고,

어두운 복도를 따라 발걸음을 옮기던 그때.

“……해윤.”

희미한 목소리.

그는 고개를 들었다.

거기,

감방 철창 앞에

지화가 서 있었다.

한쪽 어깨에 피가 번지고 있었고,

그녀는 지친 숨을 몰아쉬고 있었다.

그녀 뒤로—

박진우가 쓰러진 채 있었다.

그러나 그는 아직, 살아 있었다.

“지화 씨!”

해윤은 철창을 열기 위해 달려들었다.

하지만 열쇠는 없다.

시간도 없다.

“이리 비켜요.”

지화가 말했다.

그녀는 허리에 찬 작은 폭약 하나를 꺼내

문 틈에 고정시켰다.

“이거,

예전에 진우 선배가 만들어준 거예요.

설마 이런 날에 쓰게 될 줄은 몰랐네요.”

“지화 씨…”

“일단, 뒤로 물러서요.”

쾅.

문이 열렸다.

매캐한 연기 사이로

해윤은 그녀에게 달려갔다.

“괜찮습니까?”

“진우 선배부터 데리고 나가요.

우린 아직 끝나지 않았어요.”

세 사람은 뒷통로를 따라 빠져나왔다.

경계는 허술했지만,

그건 단지 순간의 틈일 뿐이었다.

형무소 뒷담을 넘어

좁은 뒷산 숲길로 접어든 순간,

총성이 또다시 울렸다.

탕.

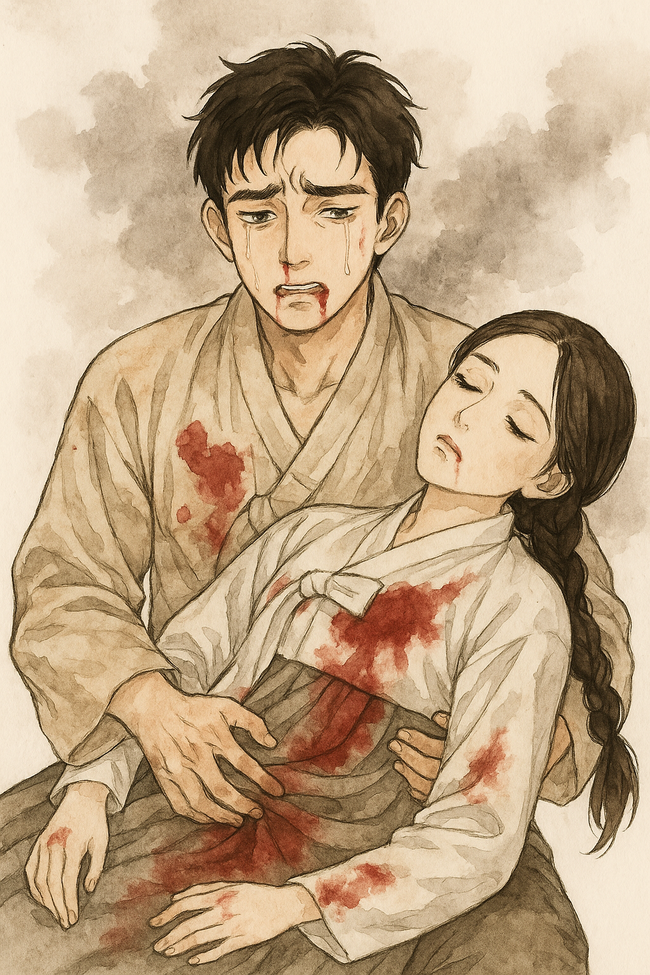

지화가

무릎을 꿇었다.

해윤은 그를 부축해 안았다.

“안 돼…

안 돼요.

지화 씨… 눈을 떠요.”

그녀는 조용히 웃었다.

“괜찮아요.

이 정도면…

충분히 싸운 거예요.”

“아니에요.

지금 살아야…

지금 살아서, 우리가 증거를…”

“당신이 있어요.”

“…….”

“당신이…

살아서… 끝을 봐야죠.”

해윤은 떨리는 손으로 그녀의 피 묻은 손을 잡았다.

“지화 씨…”

“매화는,

겨울에 피니까요.”

그리고 그녀는

그의 팔 안에서

눈을 감았다.

박진우는 침묵 속에서

고개를 떨군 채 울었다.

해윤은 한참 동안

그 자리에 무릎 꿇은 채 움직이지 않았다.

[수년 후]

1945년, 해방.

수많은 이름들이

신문의 작은 지면 속에 실렸다.

그 중엔

‘장해윤’도, ‘윤지화’도 있었다.

하지만 아무도

그들이 어떤 밤을 건너왔는지는 몰랐다.

작가의 말 (최종) :

《매화는 겨울에 핀다》는

빛이 아닌 '그림자'를 건너는 이야기였다.

찬란한 구호나 혁명보다,

하나의 손길,

하나의 결단,

하나의 총성이 역사를 바꿨다.

누구는 끝까지 살았고,

누구는 살아서 죽었으며,

누군가는 죽어 겨울을 지켰다.

그리고—

그 매화는 겨울 끝자락에서 피어났다.

- 끝 -

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10255

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10255