심야서재

심야서재

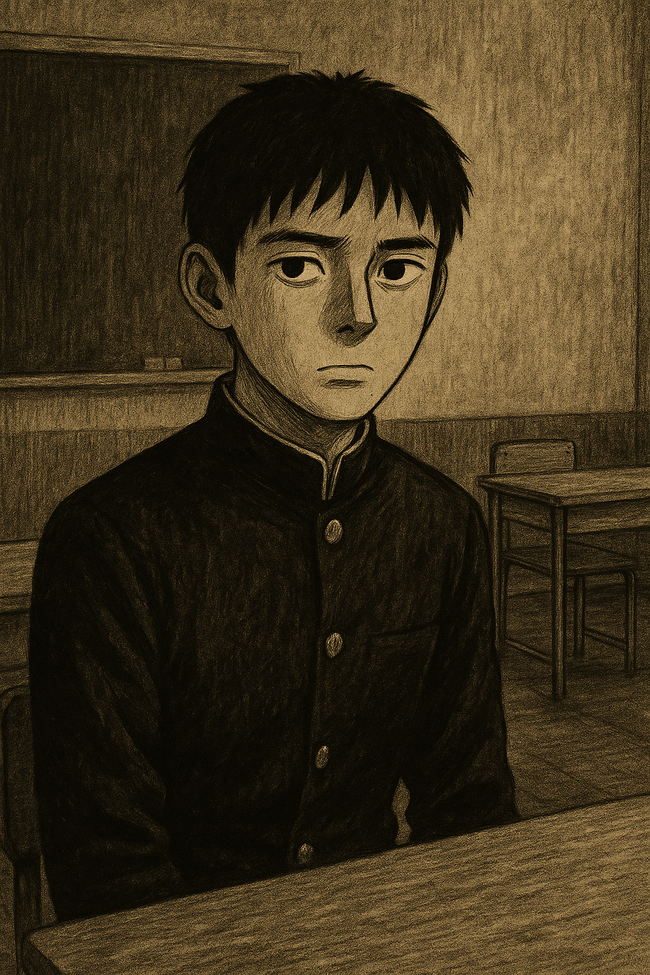

조현빈은 단 한 번도 울지 않았다.

고윤태의 죽음을 전해 들은 날도,

학교가 갑자기 조기를 게양한 날도,

아이들이 교실 구석에서 몰래 울던 순간에도—

그는 고개조차 돌리지 않았다.

누가 봐도 그는 무관심해 보였고,

실제로 누구도 그에게 묻지 않았다.

‘네가 가장 가까운 친구였잖아’라는 말 대신,

‘쟤는 원래 좀 이상했어’라는 말이 더 빨랐다.

나는 그를 교실 복도에서 마주쳤다.

이어폰을 낀 채,

교복 셔츠의 단추는 두 개가 풀어져 있었고,

왼손 손톱은 물감처럼 시커멓게 물들어 있었다.

“조현빈 학생, 잠깐 시간 괜찮을까요?”

그는 대답 없이 이어폰을 뺐다.

왼쪽만.

오른쪽은 그대로 꽂혀 있었다.

“…또 상담?”

“상담이라기보단, 대화에 가까워요.”

“그럼요. 물어보세요.”

말투는 가볍지만,

목소리는 의외로 또렷했다.

나는 조심스럽게 물었다.

“윤태 학생과… 친구였죠?”

그는 웃지 않았다.

하지만 고개는 끄덕였다.

“응. 나랑만 얘기했어요.”

“왜요?”

그는 잠시 생각하더니

천천히 말을 이었다.

“걘… 말 걸면,

사람 얼굴보다 먼저 바닥부터 봤거든요.

말하면서 자꾸 눈을 피해.

그래서 다들 싫어했지.

근데, 나한텐 그런 거 안 했어.

나는… 그런 시선 익숙하거든.”

나는 메모 없이 기억에 새겼다.

“혹시, 그날… 옥상에서 본 마지막 장면, 기억나요?”

그는 표정을 바꾸지 않고 말했다.

“기억 안 나요.

그냥, 그날도 웃더라고요.

진짜로 웃었다니까요.”

“그건… 윤하림 학생도 같은 말을 했어요.”

조현빈은 그제야 고개를 돌려 나를 제대로 바라봤다.

“선생, 그거 이상하지 않아요?”

“…어떤 점이?”

“걔가 웃을 사람이었냐고요.

세상에 웃을 일 없던 애가,

죽기 직전에 웃었다고 둘이나 증언한다?

이상하지 않아요?”

나는 숨을 멈췄다.

그는 무표정한 얼굴로 말을 이었다.

“그날, 진짜로 웃은 사람이 있다면…

그건 윤태가 아니라—

남겨진 우리일 수도 있어요.”

나는 그의 뒷모습을 오래도록 바라봤다.

무표정한 척 걸어가는 뒷모습엔

분명히 무언가 묻어 있었다.

그건 자기방어였다.

어느 쪽으로도 감정을 기울이지 않기 위한

균형의 방어.

무관심을 가장한

자기보호 기제.

나는 내 노트에 이렇게 적었다.

“조현빈 — 정서 격리(Emotional Isolation) 명백.

고윤태의 진심을 알고 있음.

목격자는 아닐 가능성 높음.

단, 사후 감정 왜곡과 기억 선택 가능성 있음.”

그날 밤,

나는 윤태가 마지막으로 들고 다녔던 책을 펼쳐봤다.

책은 『인간의 조건』이었다.

거칠게 접힌 페이지 한 곳에

이런 문장이 밑줄 그어져 있었다.

“인간은 말하지 않아도 괴롭다.

하지만 말하지 않으면 끝내 버림받는다.”

그 문장 밑에

누군가 삐뚤빼뚤한 필체로 이렇게 적어두었다.

“나는 말하지 않았다.

왜냐면—

말해봤자 바뀌는 건 없으니까.”

그 말은,

누군가에게 너무 익숙한 문장이었다.

그리고,

그 문장을 기억하고 있는 누군가가

이 교실 어딘가에 아직 남아 있다.

작가의 말 :

3화에서는 윤태의 유일한 친구였던

조현빈이라는 인물의 시점을 통해

사건에 대한 또 다른 ‘비감정적’ 서술을 보여주었습니다.

조현빈은 감정 표현을 극도로 차단한 인물입니다.

그가 침묵하는 방식은,

감정을 지운 채 ‘관찰자’가 되는 것입니다.

그렇기에 그는 누구보다 정확히

‘다른 사람들의 표정’을 기억합니다.

그가 증언한 “웃는 윤태”는

진실일 수도, 왜곡일 수도 있습니다.

그러나 중요한 건—

그 웃음이 누구를 위한 것이었는가입니다.

4화에서는 윤태가 죽기 전날,

마지막으로 남긴 온라인 게시글과

그에 대한 학생들의 댓글을 중심으로

새로운 단서를 풀어가게 됩니다.

댓글 속 침묵은

때로 비명보다 크니까요.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10289

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10289