김가은A

김가은A

[한국심리학신문=김가은A ]

“자, 이번 기획안에 이견 있는 분 계신가요?”

“아니요. 없습니다.”

“저도 없습니다.”

A사원은 마케팅 부서에서 일한 지 1년 째이다. 누구도 반대하지 않는 회의, 말 그대로 ‘조용한 회의’는 이제 익숙하다. 이러한 분위기는 점심 메뉴를 고르는 사소한 상황에서도 반복된다.

“자자, 마음대로 먹고 싶은 거 시키세요. 난 짜장면”

“그럼 저도 짜장면이요.”

“저도요”

“저도요”

Asch Experiment

Asch Experiment

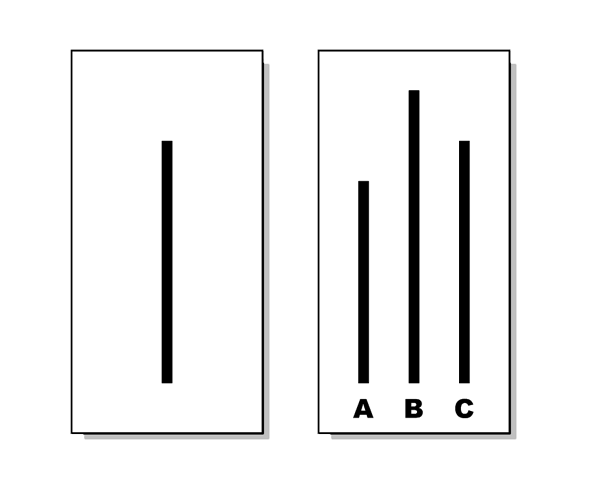

일상에서 자주 겪듯, 다수가 이미 한 방향으로 의견을 낼 때, 혼자서 다른 선택을 말하는 건 생각보다 쉽지 않다. 1951년, 심리학자 솔로몬 애쉬(Solomon Asch)는 바로 이 현상을 검증하기 위한 실험을 진행했다. 참가자들에게 A, B, C 세 개의 선 중에서 왼쪽에 제시된 선과 길이가 같은 것을 고르는 과제를 제시했다. 문제는 단순하고 정답도 명확했다. 하지만 참가자가 답을 하기 전, 미리 섭외된 연기자들이 하나같이 ‘틀린 답’을 말했다. 그 순간, 예상치 못한 일이 벌어졌다. 실험 참가자들 중 무려 37%가 자신의 눈을 믿기보다 다수의 의견에 따라 틀린 답을 고른 것이다.

회의 시간에 반대 의견을 내지 못하고, 점심 메뉴로 짜장면 대신 다른 음식을 고르지 못하며, 애쉬의 실험처럼 명백한 정답이 ‘C’임에도 말하지 못하는 이유는 무엇일까? 그 배경에는 바로 ‘심리적 안전감’의 부재가 있다. 이번 기사에서는 ‘심리적 안전감’이 조직 내에서 어떤 영향을 미치는지, 그리고 그런 문화를 만들기 위해 어떤 노력이 필요한지 살펴보고자 한다.

‘No’라고 말할 자유

Psychological Safety, 심리적 안전감은 하버드대 에드먼슨(Amy Edmondson) 박사가 ⌜두려움 없는 조직⌟에서 처음 소개한 개념이다. 이는 조직 내에서 설령 반대 의견을 내더라도, 자신이 창피를 당하거나, 배척당하거나, 불이익을 받지 않을 것이라는 믿음을 뜻한다. 이 믿음이 자리 잡힌 조직에서는 질문을 주저하지 않고, 피드백을 요청하며, 결과를 함께 검토하고, 실수나 예상치 못한 상황에 대해서도 열린 자세로 논의가 가능하다. 즉, 심리적 안전감이 높은 조직일수록, 구성원은 더 자유롭게 배우고 성장에 참여할 수 있으며, 이는 결국 조직의 성과로 이어진다.

조직은 실패로부터 성장한다

조직은 실패를 거부한다. 실패는 대부분의 경우 패널티로 돌아오며, 이는 구성원들로 하여금 위험을 피하고, 혁신을 기피하는 문화를 만들게 한다. 그러나 역설적으로, 조직은 실패로부터 가장 많이 배운다다. 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠(Bill Gates)는 “성공을 자축하는 것도 좋지만, 실패를 통해 배운 교훈에 주의를 기울이는 것이 더 중요하다(It’s fine to celebrate success, but it’s more important to heed the lessons of failure)”고 말했다. 결국, 조직이 실패를 어떻게 다루느냐에 따라 심리적 안전감은 달라지고, 그에 따라 학습, 변화, 성장이 일어날 수 있는지 여부가 결정된다.

심리적 안전감을 구축하는 리더

조직은 실패를 구성원들과 솔직하게 논의할 수 있는, 심리적 안전감이 확보된 환경을 만들면 되지 않을까? 그러나 이는 말처럼 간단하지 않다. 암묵적 발화 이론(Implicit Voice Theory)에 따르면, 누가 억압하지 않아도 사람들은 스스로를 검열하고 침묵을 선택하는 경향이 있다. “괜히 말했다가 문제 될 수도 있어”, “반대 의견을 냈다가 찍히는 거 아냐?”와 같이 내면화된 두려움과 판단이 암묵적인 자기검열 규칙으로 작동하기 때문이다.

이러한 심리적 두려움을 가진 구성원들 사이에 심리적 안전감을 조성하려면, 리더십과 조직문화의 변화가 선행되어야 한다. 무엇보다 리더는 “모든 것을 알고 있고, 통제할 수 있다”는 믿음을 내려놓고, 구성원들에게 질문하며 그들의 답변을 진심으로 경청하는 태도를 보여야 한다. 또한, 조직이 반대와 실패를 수용할 수 있다는 메세지를 말 뿐 아니라 행동으로 증명해야 한다. 특히, 지위가 낮은 구성원일수록 목소리를 내는 데 더 큰 심리적 부담을 느끼기 때문에, 수평적인 조직문화를 형성하는 것도 심리적 안전감을 높이는 데 중요한 요소가 된다.

‘아무 말도 하지 않는 것’은 때로는 무언의 침묵이 아니라, 조직이 놓치고 있는 가장 중요한 신호일 수 있다. 이제, 구성원이 “No”라고 말할 수 있는 용기와 “말해도 괜찮다”는 안전감을 주는 조직이 필요한 때다.

< 출처 >

Detert, J. R., & Edmondson, A. C. (2011). Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work. Academy of Management Journal, 54(3), 461–488. https://doi.org/10.5465/AMJ.2011.61967925

Kinney, W. J. (2015). Asch experiments. In G. Ritzer (Ed.), The Wiley-Blackwell encyclopedia of sociology (2nd ed.). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosa068.pub2

박지현, 신유희, 임명성. (2025). 상사 신뢰가 조직몰입에 미치는 영향 : 직장 내 사회적 용기와 심리적 안전감의 매개효과를 중심으로 . 경영컨설팅연구, 25(1), 15-26.

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10401

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=10401

egkim0204@naver.com

이 기사에서 조직 내 ‘심리적 안전감’의 개념을 일상적 사례와 고전 심리학 실험을 연결해 매우 설득력 있게 풀어낸 점이 좋았습니다. ‘조용한 회의’와 ‘짜장면 현상’이라는 누구나 공감할 수 있는 장면으로 시작해 독자의 몰입도를 자연스럽게 끌어올렸고, 애쉬의 동조 실험을 인용해 왜 사람들이 침묵하게 되는지 과학적으로 근거를 제시한 구성도 탁월했습니다. 또 심리적 안전감의 필요성과 조직 문화, 리더의 역할까지 단계적으로 설명하며 실천 가능한 방향을 제시한 점도 인상 깊습니다.