정다은

정다은

[심리학 신문_The Psychology Times=정다은 ]

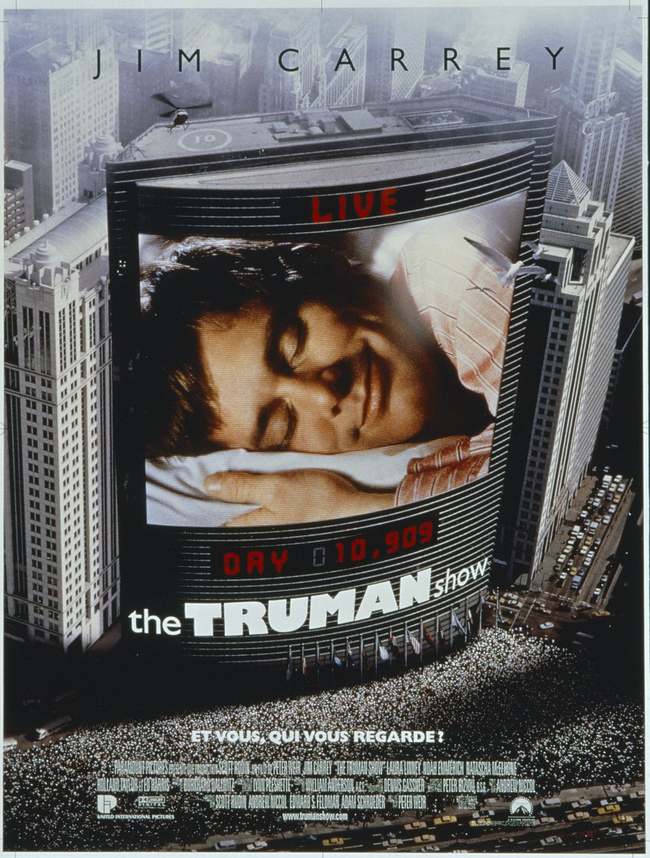

우리는 오늘도 하루를 살아냈다. 어떻게 보면 어제와 크게 다르지 않은 하루일 수도 있고, 갑자기 예상치 못한 일이 벌어져 진땀을 뺀 날인지도 모른다. 그래도 우리는 하루를 살았고 내일을 살아갈 것이다. 이렇게 하루하루를 사는 우리의 삶이 나도 모르는 새에 TV로 실시간 중계된다면 어떨까? 지금부터 한 남자의 인생을 전 국민에게 송출하는 <트루먼쇼>를 학습심리, 인지심리, 분석적 상담의 관점에서 살펴보려 한다.

사람은 공포를 학습할 수 있다?

트루먼쇼를 통해 트루먼의 탄생부터 30세의 삶까지 시청한 국민에게 트루먼은 희망적인 존재이기에, 감독은 트루먼이 자신이 만든 섬 안에 더 머무르면서 이 쇼를 이어가길 바란다. 그러나 어려서부터 무의식적으로 느껴지는 압박감으로 인해 트루먼은 항상 탐험가가 되길 원했고, 섬 밖의 세상을 알고 싶어 했다. 그래서 감독은 트루먼에게 물 공포증을 만들어 트루먼이 섬을 벗어날 수 없게 만들었다. 감독은 어떻게 트루먼에게 공포를 학습시킬 수 있었을까? 답은 고전적 조건형성의 활용이다.

심리학에 관심이 있는 사람이라면 파블로프의 개에 대해 한 번쯤은 들어봤을 것이다. 파블로프의 개 또한 고전적 조건형성의 예시로 간식과 종소리가 연합되어 강아지가 종소리만 들어도 침을 흘리는 현상을 말한다. 즉 무조건 자극인 간식으로 인해서 침 흘리기라는 무조건 반응을 보였던 강아지가 종소리라는 중립자극 다음에 간식이 나온다는 것을 학습하고, 종소리만 들어도 간식을 먹을 것이라는 기대로 인해 침을 흘리는 현상을 말한다. 이와 비슷하게 트루먼은 물과 아버지의 죽음이 연합되어 공포증을 얻었다. 원래 물은 트루먼에게 중성자극이기 때문에 아무런 반응을 일으키지 않는다. 하지만 아버지의 죽음은 트루먼에게 슬픔과 고통을 유발하는 무조건적 자극이다. 그래서 바다와 아버지의 죽음이 결합하여 트루먼은 물 공포증이라는 조건반응을 가지게 되었다.

내 선택은 내가 하는 것?

세상을 살아가면서 트루먼은 조금씩 자신이 살고 있는 세계가 이상하다는 것을 알아챈다. 이러한 알아챔을 실시간으로 지켜본 감독은 트루먼이 자신의 삶에 안주하며 살게 하기 위해 그가 무의식적으로 이 세계가 가장 안전하다고 느끼게 하는 의미들을 심어놓는다. 먼저 트루먼이 갑작스럽게 피지라는 섬으로 떠나려고 여행사에 찾아갔다. 여행사 직원을 기다리면서 여행사 사무실의 벽에서 낙뢰를 맞는 비행기의 포스터들을 보았다. 이는 감독이 트루먼을 현실에 안주시키기 위해 비행기에 낙뢰가 그려진 이미지를 통해 여행이 위험하다고 판단하길 바랐다. 또한 트루먼이 보는 뉴스에서도 비슷한 현상을 찾을 수 있었다. 트루먼이 출근길에 돌아가신 아버지가 노숙자 옷을 입은 채 자신을 불렀고 그는 혼란스러워했다. 그다음 날 트루먼이 보는 신문에서 어제 본 사람이 아버지가 아니라 모르는 사람이라고 판단하게 만들기 위해 아버지가 입었던 노숙자 옷을 입은 남자의 사진을 실은 기사를 넣었다.

위의 현상들은 모두 판단의 과정에서 발생하는 판단책략을 사용하였다. 우리는 정해진 답이 없기 때문에 항상 올바른 결정 또한 존재하지 않는 세상에서, 최대한 에너지를 덜 쓰고 간단하게 상황을 판단하길 원한다. 즉 인간은 판단의 지름길을 원하기에 판단책략을 만들었다. 이에 해당하는 책략이 특정한 정보에 집중해서 판단하는 ‘대표성’이다. 대표성에 예시로 책을 좋아하는 사람의 직업을 농부와 사서 중 고르라고 했을 때, 사서를 고르는 경향성이 있다. 분명 확률적으로는 농부라는 직업을 가진 사람이 훨씬 많음으로 그 사람의 직업이 농부일 가능성이 높다. 하지만 사람들은 책이라는 아이템에 초점을 두고 사서라는 직업을 택한다.

분석적 상담을 통해 바라보는 영화 ‘트루먼쇼’

영화 ‘트루먼쇼’에서 트루먼이라는 인물에 집중하기보다 영화를 전체적으로 봤을 때, 융의 분석적 상담을 적용할 수 있다. 융의 분석적 상담이란 무의식 속에 존재하는 다양한 콤플렉스들을 의식의 수준에서 통합 시켜 진정한 ‘자기’를 형성하는 것은 인격적 성숙을 위한 새로운 출발이다. 그렇지만 인간은 무의식 속에 저장된 섀도우, 아니마, 아니무스와 같은 콤플렉스들을 인정하고 의식화하기 꺼린다. 왜냐하면 내 안에 있는 뒤틀린 것들을 의식화하려면, 그것들이 나에게 포함된다고 인정해야 하기 때문이다. 이러한 입장에서 트루먼쇼를 본다면 트루먼은 무의식 속 콤플렉스, 그 자체이다. 사람은 진정한 ‘내’가 되려면 보기 싫은 현실에 부딪쳐서 나의 콤플렉스를 마주해야 한다. 알다시피 많은 역경을 해쳐나가 진정한 ‘나’를 마주하는 과정은 어려운 일이다. 트루먼은 의식으로 나오기 위해 발버둥 치는 콤플렉스이므로, 끝내 문을 열고 탈출한다는 것은 자아와 합쳐 진정한 자기를 만들었다는 것이다. 이는 모든 이들에게 환영받을 일이니, 그 많은 시청자들을 트루먼에게 진심을 다해 축하해준 것으로 해석할 수 있다.

이렇게 영화 또한 인간의 이야기이기에, 그 속에 있던 다양한 심리학적 상황을 살펴볼 수 있었다. 우리가 무심코 지나가는 행동과 생각조차 심리학에서는 유의미하게 살펴보고 그에 대한 원인을 알아낸다. 평상시에 왜 그러한 생각에 도달하여 행동했는지를 자세히 살펴본다면, 자신을 더 이해함과 동시에, 몰랐던 자신의 모습을 마주할 수 있을 것이다.

참고: 트루먼쇼, 피티 위어 감독, 해리슨앤컴퍼니, 1998.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=1431

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=1431