김민수

김민수

[심리학 신문_The Psychology Times=김민수 ]

드라마나 영화의 법정씬을 보면 자신의 주장을 판사에게 관철시키기 위해 변호사나 검사가 각종 증거에 감정을 더해 호소하는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 즉, 판결에 있어서 감정적인 요소가 많은 영향을 미친다. 현실에서는 어떨까? 현실의 사법 절차는 대부분 서면으로 이루어지기 때문에 이런 모습은 거의 찾아볼 수 없을까? 혹은 당사자나 대리인(변호사)의 법정 태도, 감정에 호소한 변론이 판결에 유의미한 영향을 끼칠 수 있을까?

< 출처 : 대한민국 법원 홈페이지 >

1990년대 미국에서 다양한 학문분야에서 감정에 관한 연구가 시행되었고 흐름과 무관하지 않게 [법과 정서(law and emotions)]가 독자적 영역으로 형성되었다는 점은 그렇지 않다는 것을 보여준다. 우리나라에서도 ‘법관의 판단은 순수하게 추상적이거나 논리적인 것만이 아니라 사안의 개별성과 일반성을 결합시키는 해석학적 작업이기 때문에 법관 자신의 인격과 감정이 개입될 수밖에 없다.’고 [서울대학교 법학]에서 전 서울대학교 법학전문대학원 ‘박은정 교수’는 주장하였다.

이를 보고 우리는 크게 두가지 선택을 할 수 있다. 첫번째 방법은 감정이 철저히 배제될 수 있도록 알고리즘을 만들어 각각의 사건이 발생할 때마다 그 곳에 넣어 판결을 내리는 것이다. 이는 일관성을 유지할 수 있다는 장점이 있지만 인공지능이 향후 더욱 발달하면 상대적으로 오류가능성이 높은 인간 법관의 필요성은 줄어들지 모른다는 단점이 있다. 두번째 방법은 판결의 결정요인 중 하나로 감정을 공식적으로 인정하고 그것이 올바르게 작용할 수 있도록 판사들을 교육, 훈련시키는 방법이다. 이는 인간만이 가지고 있는 능력을 사용함으로써 4차 산업혁명 속에서 가야할 방향성을 알려준다는 장점이 있다. 그러나 제대로 훈련되지 않았을 경우 감정의 오용으로 타인(원고, 피고)의 인생을 뒤흔들 수 있다는 단점이 있다.

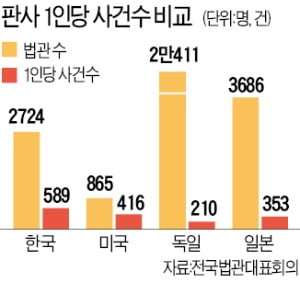

만약 현재가 2010년이었다면 전자의 방법을 진지하게 고민해볼 만하다. 그러나 2021년은 인공지능에 대항해 인간만의 장점을 개발해야 한다는 것이 기정사실화되었다. 현직의 법조인을 교육, 훈련시키는 것은 물론이고 법조인을 꿈꾸는 로스쿨 학생들도 그 범위에 포함시켜야 할 것이다. 이에 더해 현재 판사들이 부담하고 있는 과중한 업무를 완화시킬 필요가 있다. 아무리 완벽하게 훈련이 된 사람이라도 과중한 업무로 인한 스트레스는 의사결정과정을 혼란스럽게 하여 인지기능의 다양한 측면에 부정적인 영향을 끼치게 된다. 충분한 시간을 투자하여 감정에 더해 다양한 요소들을 활용해 판결을 해야함에도 과도한 업무에 쫓겨 ‘감정 휴리스틱’만으로 사건을 처리하는 문제가 발생할 수 있다.

< 출처 : 전국법관대표회의, 한국경제 >

이성만을 중시하던 시대는 점점 역사의 뒤안길로 사라지고 있다. 4차 산업혁명 속에서 우리 인간이 살아남을 수 있는 길은 인간만이 가지고 있는 능력을 정비하는 것이다. 법조계도 상황은 마찬가지이다. 아무리 뛰어나더라도 인공지능보다 판례들을 빠르게 볼 수 없으며, 사건에 적합한 법조문을 인공지능보다 빠르게 골라 낼 수 없다. 변화하는 세상에 적응하기 위해서 생존하기 위해서는 제대로 된 감정 훈련 커리큘럼 마련, 과중한 업무 완화라는 문제 해결을 위해 다양한 전문가들이 힘을 합쳐야 할 시기이다.

[참고자료]

-유발 하라리. 호모데우스. 2020. 김영사

-김현석. 2019. 재판의 진행,판단에서 법관의 정서에 관하여

-박은정, 강태경. 2016. 법관의 자기이해에 관한 경험적 연구. 법과사회 53호, 185~221p

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=1860

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=1860