김한서

김한서

[한국심리학신문_The Psychology Times=김한서 ]

“Repairing the human heart is like repairing an automobile. You have to take everything apart, just examine everything, and then you can put it all back together.”

“사람 마음을 고치는 것도 자동차 수리와 같아. 전부 분해한 다음, 철저히 살펴본 후 다시 끼워 맞추는 거지.”

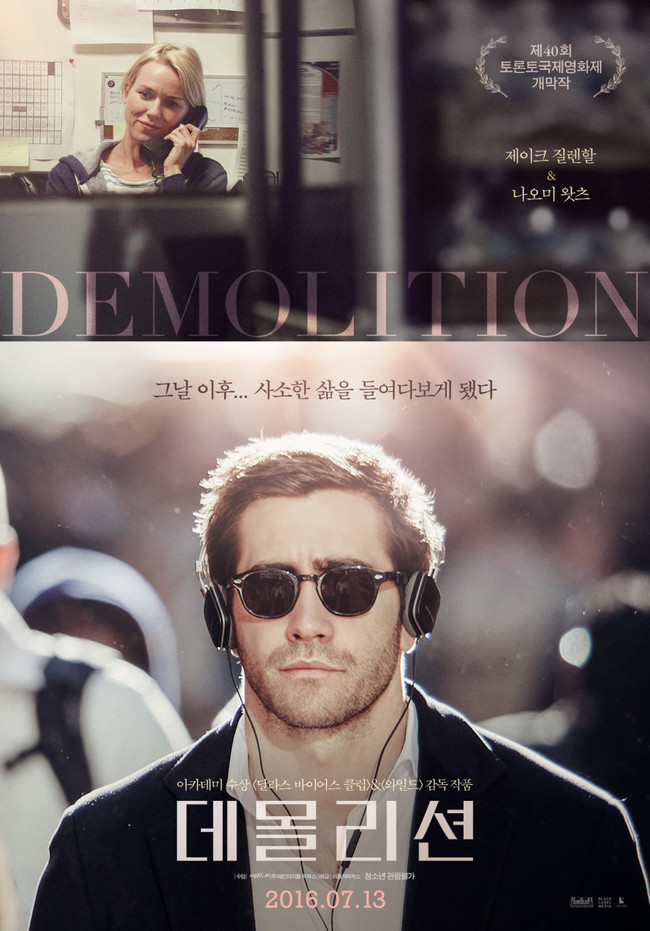

이 문장이 익숙한 사람도 있을 것이다. 바로 영화 <데몰리션>에 나오는 대사이다. 영화 <데몰리션>은 한 개인이 사랑하는 사람을 잃었을 때 그 슬픔과 고통을 어떻게 받아들이게 되는 지를 담은 영화이다. 주인공 ‘데이비스’는 사고로 아내를 잃은 후, 가까운 사람들에게조차 자신의 슬픔을 드러내지 않는다. 그리고 그는 눈에 보이는 물건들을 모조리 분해하는 모습을 보이기 시작한다.

죽은 아내에게 배송 온 커피 머신부터 사무실 컴퓨터, 회사 화장실까지 모든 물건의 구조를 부수고 부품들을 분해한다. 그러다 아내의 흔적으로 가득한 집까지 부수겠다고 다짐하고 포크레인을 구매해 집을 무너뜨리기 시작한다. 이때 그는 이렇게 말한다. “내 결혼을 다 분해하는 거야”.

어떤 대상의 작동 구조와 방식을 알기 위해서는 분해해보면 된다. 분해해서 부품의 조립 형태를 알아내고 작동 원리를 알아내면 그만이다. 하지만 마음을 분해하는 것은 물건을 분해하는 것처럼 쉽지 않다. 형체 없는 마음을 분해하는 것에는 매뉴얼이 없고 이는 학습이 가능한 과정 또한 아니다.

하지만 우리의 마음은 끊임없이 들여다봐야 하는 대상이며, 특히 상실의 고통 혹은 슬픔을 경험한 마음의 경우에는 그저 고장난 채로 방치해 두어서는 안 된다. 분해해보고 살펴보고 헤아려보는 과정이 필요하다.

우리는 뜻하지 않은 순간에 상실의 아픔을 겪거나 감당할 수 없는 크기의 슬픔을 마주하기도 한다. 특히 사랑하는 사람의 상실은 이전에 겪어보지 못한 고통을 경험하게 한다. 그리고 우리는 질문을 던지게 된다.

“왜 나에게 이런 일이 생긴 거지?”

“왜 나는 이런 고통을 받아야 하는 걸까?”

누군가 고의적으로 일으킨 사건이 아니기에 우리는 누구를 쉽게 탓하지도 못한 채 고통이 쌓이는 것을 바라보게 된다. 허공을 향한 ‘왜?’라는 질문에는 답이 돌아오지 않는다. 그렇다고 이 질문이 무의미한 것은 아니다. 이는 한 개인의 고통을 이해하려는 과정의 시작인 ‘반추’의 과정이다.

끊임없는 반추

충격적인 역경은 개인의 정서적 기반을 통째로 흔들어 놓게 되고, 이는 당사자가 스스로 왜 자신에게 이런 일이 일어났는지 이해하려는 끊임없는 반추로 이끈다. 이 반추의 과정은 고통스럽지만 한 개인이 자신의 역경에 대해 반복해서 생각하게 하고 이는 결국 당사자가 그 상황을 이해하고 성숙한 태도로 이끄는 역할을 한다.

때로는 상실의 고통을 극복하는 반추의 과정에서 개인은 지나온 삶을 돌아보고 새로운 삶의 의미와 가치를 발견하기도 한다. 반추를 통한 관점의 전환은 이전에 미처 발견하지 못한 새로운 가치와 삶의 의미를 깨닫게 하고 이것은 고통을 겪은 개인의 성장으로 이어진다.

건강한 애도

‘역경 후 성장’이라는 말이 있다. 사랑하는 사람 혹은 중요한 대상을 잃었을 때 우리는 감당하기 어려운 심리적 고통을 경험하지만 장기적으로 바라보았을 때 우리는 이전보다 더욱 성숙한 삶을 살게 된다는 것을 뜻한다. 그러나 고통을 통해 이루어지는 성장은 당사자가 고통을 어떻게 받아들이냐에 따라 다르게 나타난다. 누군가는 고통을 전혀 감당하지 못하고 더 컴컴한 암흑 속으로 들어갈 수도 있으며 누군가는 이전의 슬픔을 견뎌내고 새로운 삶을 시작할 수도 있다.

이때, 상실의 아픔을 극복하는 것을 ‘애도’라 한다. 애도는 사랑하는 사람의 상실에 대한 슬픔이자이를 극복하는 행위를 의미한다. 건강한 애도가 이루어지기 위해서 당사자는 상실한 대상으로부터 자유로워져야 하며 대상의 상실을 인정해야 한다. 그래야만 개인은 애도하지 못한 대상의 흔적을 계속 따라다니는 병리적 상태가 되지 않는다. 즉, 건강한 애도를 위해서 개인은 자기 자신에 대한 비난을 하는 대신, 사랑하는 사람이 더 이상 현실에 존재하지 않음을 받아들이고 현실을 인지해야 한다.

한 사람의 고통이 성장으로 이어지기까지 마음은 다양하게 변화한다. 슬픔에서 분노, 분노에서 원망 혹은 좌절 등으로 마음은 무수히 많은 형태로 모습을 변해 간다. ‘시간이 지나면 다 잊혀진다’는 방식으로 이 변화를 지켜볼 수도 있겠지만, 마음은 자연스러운 행태를 띄는 작동 원리가 간단한 물건이 아니다.

그렇기에 ‘나’의 고통을 이해하기 위해서는 마음의 겉모습만 관조하는 것이 아니라 내부를 들여다보는 과정이 필요하다. ‘왜?’라는 질문에 답이 돌아오지 않더라도 끊임없이 질문을 던지는 것이고, 이 반추의 과정으로 한 단계씩 마음을 분해해 나갈 수 있다. 마음을 분해해 안을 들여다봄으로 인해 고통 이전의 ‘나’뿐만 아니라 상실한 대상에 대한 올바른 안녕을 말할 수 있다. ‘마음의 분해’는 사랑하는 사람과 건강한 작별인사를 할 수 있게 하는 것이며 나의 현실을 살아가게 하는 중요한 시작점인 것이다.

참고자료

임선영. (2013). 외상적 관계상실로부터 성장에 이르는 과정에 대한 질적 연구. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 25(4), 745-772.

홍희정. (2020). 정신분석학적 애도이해. 정신분석심리상담(구 정신역동치료), 3(0), 61-85.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=2317

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=2317