이소연

이소연

[한국심리학신문_The Psychology Times=이소연 ]

하고 싶은 말도, 하고 싶은 일도 분명한데 어떻게 전달해야 할지는 참 어려웠다.

20대 때는 스스로 잡지도 못할 만큼 추상적이었고, 30대가 되니 커피나 꽃 같은 전달 매개체가 반강제적으로 (먹고살아야 하는 개념에서) 등장했다. 그래도 복잡한 글을 좋아하고, 복잡한 생각을 따라다니고 싶었다. 그래야 좀 멋있게 사는 것 같았으니까.

그렇다고 글만 조지는 인생은 절대로 허락되지 않더라. 책상 앞에 앉으려고 하면 돈이 죽어라 없거나, 가족이 아프거나, 새 식구가 생기거나. 그래서 책임을 져야 하는 상황이 왔다. 길바닥에 나가 뭐라도 해야 하는.

사주는 그렇게 좋다던데. 백이면 백, 엉터리던 돈을 받던 말던 엄청난 사주라며 놀라던데.

현실은 사십 년째 개고생 중, 수천 번 실패 중이다. 그래도 지치지 않는다. 그래서 사주가 좋다 하는 걸까. (대체 누구한테 좋은 사주냐) 수천 번 넘어져도 또 일어난다. 언젠간 이것들이 다 쌓여 나를 이루겠지 하며 그러려니 한다. 웬만큼 얻어터져도 아무렇지 않다. 반대로 웬만한 칭찬을 받아도 아무렇지 않다. 그냥 고집스럽게 하고 또 한다.

김연수 작가가 그랬다.

'이 인생은 나의 성공과 실패에는 관심이 없다. 대신에 얼마나 대단한 걸 원했는가. 그래서 얼마만큼 자신의 삶을 생생하게 느꼈으며 또 무엇을 배웠는가. 그래서 거기에는 어떤 이야기가 담겼는가. 다만 그런 질문만이 중요할 것이다.'

‘이 삶이 멋진 이야기가 되려면 우리는 무기력에 젖은 세상에 맞서 그렇지 않다고 말해야만 한다. 단순히 다른 삶을 꿈꾸는 욕망만으로는 부족하다. 어떤 행동을 해야만 한다. 불안을 떠안고 타자를 견디고 실패를 감수해야만 한다. 그러므로 지금 초고를 쓰기 위해 책상에 앉은 소설가에게 필요한 말은 더 많은 실패를 경험하자는 것이다.’

‘아무런 일도 하지 않는다면, 상처도 없겠지만 성장도 없다. 하지만 뭔가 하게 되면 나는 어떤 식으로든 성장한다. 심지어 시도했으나 무엇도 제대로 해내지 못했을 때조차도 성장한다.’

김연수, 소설가의 일 중.

소설가답다, 같은 이야기를 참으로 소설가답게 한다. 부럽다. 그래서 그는 성공하고 나는 시골에서 쿠키 굽나 보다. 부러워서 지기 전에, 나답게 이야기하고자 한다.

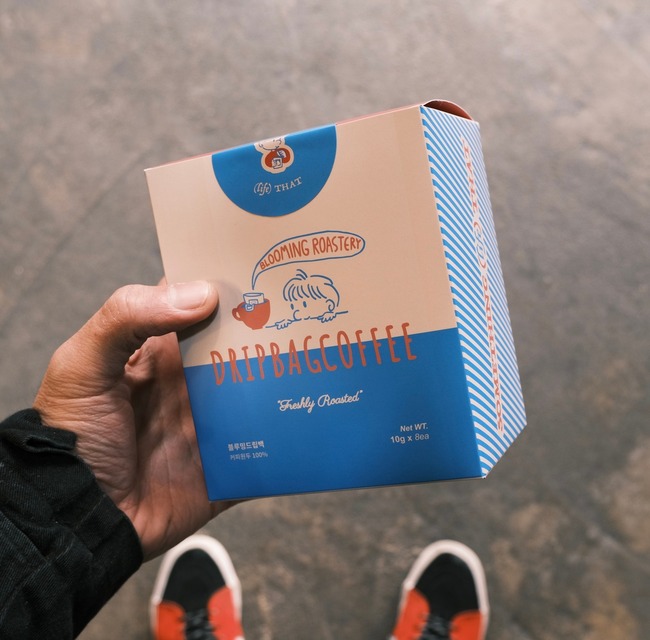

좀 더 쉽게, 즐겁게. 빨갛고 파랗게. 블루밍답게.

블루밍답게 이야기하고자 아이의 시선을 많이 빌리고 있다.

머리카락은 더 가늘게 할까? 눈은 더 크게 할까? 입은 더 웃을까? 이름은 뭘로 할까?

아이가 지어준 이름은 빌리.

아이가 지어준 이름은 빌리.

아이의 시선에서도 충분히 매력적 이도록. 충분히 이해할 수 있도록.

나는 죽을 때까지 소설가였으면 좋겠다고 생각했는데, 그건 부처님이 말씀하신 원리에 따라 먼저 뭔가를 쓰고 좌절하고 다시 쓰고 또 좌절하고 그럼에도 다시 쓰는 과정을 반복하다가 죽고 싶다는 뜻이기도 하다.

김연수, 소설가의 일 중

정답을 정해줘서, 그것도 저명한 작가의 이름으로 정답을 전해줘서 얼마나 고마운지. 그래서 나는 오늘도 또 시도하고 좌절하는 반복을 계속할 생각이다. 지치지 않아도 이상한 게 아니니까.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=3113

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=3113