이다인

이다인

[한국심리학신문_The Psychology Times=이다인 ]

2020년 대한민국의 자살률은 10만 명당 25.7명이었다. OECD 국가 연령 표준화 자살률 평균 10.9명이었던 것에 비해 약 2배 이상의 높은 자살률을 보여준다. 자살, 즉 자신의 생명을 끊는 행위는 삶의 모든 것과의 연결고리를 끊어버리는 행위이다. 누구에게는 상상도 할 수 없는 행위이기도 하고 고통 받는 누구에게는 어쩌면 간절하지만, 쉽사리 시도하지 못하는 행위이기도 하다.

#왜 자살하는 걸까?

유명한 정신과 의사인 빅터 프랭클은 고통 받는 환자들에게 종종 이렇게 묻는다. “(고통을 받고 있으면서도) 왜 자살하지 않습니까?” 어떤 사람은 가족에 대한 사랑 때문에, 또는 자신의 재능이 아깝기 때문이라고 한다. 또 어떤 사람은 그저 추억에 대한 미련 때문에 삶을 포기하지 못할지도 모르겠다고 대답한다.

자살하는 이유는 고통 속에서도 자살하지 않는 사람들의 마음가짐에 대해 살펴보면 그 해답을 찾을 수 있다. 그들은 시련과 죽음에도 어떤 목적이 있다고 보고, 어떤 상황에 처해도 계속 성숙해 나갈 수 있다. 니체는 이렇게 말했다.

“왜 살아야 하는지 아는 사람은 그 ‘어떤’ 상황도 견딜 수 있다.”

# 극한 상황의 체험

누군가는 ‘죽는 것 외에는 선택지가 없는 상황이 있을 수도 있지 않느냐’라고 이야기할 수도 있다. 사람마다 고통스럽다고 느끼는 상황은 다르고, 고통의 크기는 주관적이기 때문에 어떠한 경험이 더 고통스럽다고 섣불리 얘기할 순 없다.

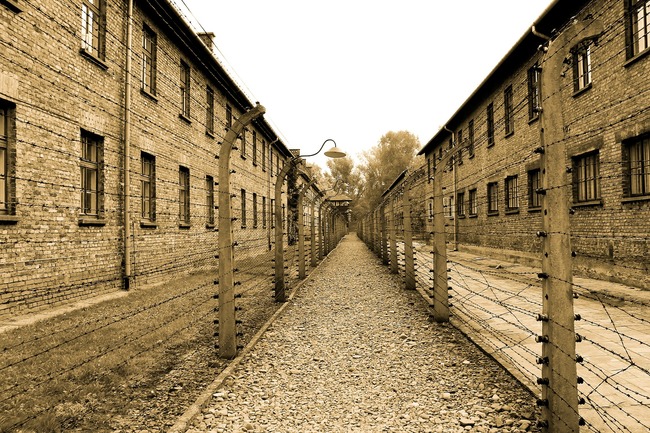

그러나 세계 2차 대전 당시 악명 높았던 아우슈비츠 수용소에서의 경험은 어떤가? 이는 인간이 겪을 수 있는 가장 끔찍한 경험 중 하나라는 것에는 반문할 수 없을 것이다. 정신과 의사였던 빅터 프랭클은 수용소에서 지내는 동안 ‘인간은 어떤 환경에도 적응할 수 있다”라는 것을 깨달았다고 한다. 수용소에서 수감자들은 인간으로 취급받지 못했으며 각종 결핍에 시달리고, 죽음과 자살이 공공연히 일어나는 환경에 적응하게 되었다. 그들은 먹는 것에 대한 원초적인 욕구에 시달렸으며, 그 이상의 고차원적인 것을 추구할 수 있는 상황이 아니었다.

# 시련의 의미

그렇다면 이런 희망을 품을 수 없는 상황, 즉 죽음과 학살의 공포가 만연한 곳에서 삶의 의미를 어떻게 찾을 수 있을까? 수용소에는 분명 남을 위해 희생한 사람이 있었다. 이들은 인간으로도 취급받지 못했던 상황에서 인간의 존엄성을 지킨 사람들이었다. 그들의 시련과 죽음은 내면의 자유를 빼앗을 수 없었고, 이는 그들의 삶의 그만큼 의미 있고 목적 있는 것이었다는 것을 보여준다. 도스토옙스키는 이렇게 말했다.

“내가 세상에서 한 가지 두려워하는 것이 있다면 그것은 내 고통이 가치 없는 게 되는 것이다.”

인간은 어떤 방식으로든 시련을 겪기 마련이고, 시련과 죽음 없이는 인간의 삶은 완성될 수 없다. 이러한 시련을 통해 도덕적 가치를 깨달을 것인가 아닌가는 전적으로 우리에게 달려있다. 우리의 선택이 이 시련을 가치 있는 것으로 만드느냐를 결정한다.

이는 실제의 삶과 떨어져 있는 것이 아니다. 우리는 많은 매체를 통해서 자신의 어려움을 물리적으로 극복하지는 못하더라도 정신적으로 극복하면서 삶의 의미를 잃지 않는 사람들을 볼 수 있다.

그래도 여전히 삶을 포기하고 싶다면, 그 전에 자신의 미래에 대한 믿음이 사라진 것이 아닌가 생각해보는 것이 중요하다. 앞서 수용소의 삶을 겪은 정신과 의사 빅터 프랭클은 미래에 대한 기대가 없는 수감자들이 결국 삶의 의지를 포기한다는 것을 목격했다. 자신의 인생에 더 이상 기대할 것이 없는 사람들은 살 이유를 잊는다. 인간의 삶은 끊임없는 과제를 부여받는 과정이다. 시련 역시 우리가 완수해야 할 과제이고, 우리는 끝없는 과정을 통해 우리의 미래를 기대할 수 있다.

지난기사

참고문헌

- 통계청(2020). 사망원인통계. 사회통계국 인구동향과

- 빅터 프랭클. (2020). 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서. 청아출판사

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=3234

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=3234