김남금

김남금

[The Psychology Times=김남금 ]

숲의 오솔길이나 도시에서와 마찬가지로,

자기 안에서도 길을 잃기 쉬운 법이라오.

-헤닝 만켈의 <이탈리아 구두>에서

비혼으로 혼자 지내는 것이 고립은 아니다. 고독과 고립은 다르다. 사람은 함께 있어도 누구나 고독을 느낀다. 고독은 때로는 유익하고 즐거운 감정이다. 하지만 고립 속에서는 비혼이든 기혼이든 살기 힘들다. 일본의 페미니스트이자 사회학자인 우에노 치즈코 ≪비혼입니다만, 그게 어쨌다구요?!≫에서 싱글이라도 만날 사람이 있어야 하고, 노력이 필요하다고 한다. 비혼인 사람들은 필요해서 다른 사람을 만나려는 노력 하는데 오히려 가족이 있는 사람은 가족 이외의 사람을 만나는 데 노력을 안 한다고 한다. 이는 우에노 치즈코의 개인적 견해이다. 하지만 틀린 말은 아니다.

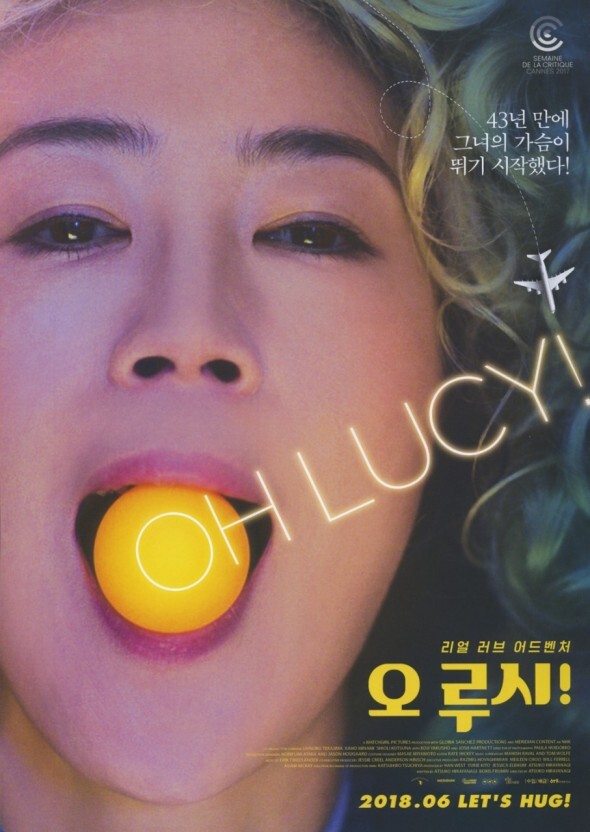

<오 루시!>는 히키코모리(은둔형 외톨이) 비혼인 세츠코의 이야기이다. 세츠코는 왜 은둔형 외톨이가 되었을까. 영화는 출근 시간 지하철 플랫폼에서 시작한다. 세츠코 뒤에 서 있던 모르는 남자가 그녀의 귀에 “잘 있어요”란 말을 남기고 갑자기 역으로 들어오는 열차에 뛰어든다. 세츠코가 일하는 회사에 곧 정년을 앞둔 비혼 여자 동료가 있다. 이 여자 동료는 아침마다 사람들에게 간식거리를 돌린다. 그녀는 왜 동료들에게 간식거리를 돌렸을까. 다른 동료들이 혼자 사는 걸 뒤에서 수군거리는 걸 모른 척 하지는 않았을까. 세츠코는 그녀에게 받은 달달한 간식거리를 먹지 않고 서랍 하나에 처박아 두었다. 세츠코는 동료에 대한 공공연한 ‘뒷담화’를 들었고, 자신에 대한 사람들의 시선도 다르지 않을 거라는 아는 것 같다. 세츠코는 사람들과 거리를 두는 방법을 택한다.

세츠코는 직장 생활을 하지만, 누구와도 친하지 않고, 사적 만남도 없다. 집 청소를 안 한 지 몇 년은 되어 보인다. 집에 온갖 물건과 옷이 가득 차서 바닥이 보이지 않을 정도이다. 게다가 세츠코의 언니는 세츠코의 남자친구와 결혼을 했는데 그 충격에서 세츠코는 벗어나지 못했다. 세츠코의 고립은 개인의 문제가 아니라 사회적 문제일 수 있다. 윤리 의식이 희미하고, 비혼을 마치 결함이 있는 시선으로 보는 집단의식과 그 시선을 혼자 견뎌 내야 하는 개인주의가 팽배한 사회에서 대안은 우에노 치즈코의 말대로 다른 사람을 만나려고 노력하는 것이다.

철저하게 안으로 움츠렸던 세츠코는 조카가 다녔던 영어학원에 간다. 영어 선생인 존은 처음 온 세츠코에게 노란 가발을 주고, ‘루시’라는 영어 이름을 지어준다. 존은 그다음에 “Let’s hug.”라고 말한다. 갑자기 존과 허그한 루시는 스스로를 억압한 채 살았던 현재 세계와 다른 세계로 이동한다.

세츠코는 사회적 편견에 복종하면서 자신의 욕망이 무엇인지도 잊은 채 살았다. 노랑머리 루시는 다르다. 남자친구를 빼앗아간 언니에게 틈날 때마다 직구를 날리며 화해의 순간에 가까이 간다. 루시는 영어학원에서 존과 단 한 번의 포옹으로 존을 사랑한다고 믿게 된다. 존은 조카의 연인이고, 몰래 미국으로 가 버린다. 루시는 존을 찾아, 루시의 언니는 딸 미카를 찾아 캘리포니아로 향한다.

루시는 왜 존을 찾아 나섰을까. 루시는 왜 존을 사랑한다고 믿게 되었을까. 그녀는 오랫동안 사회적, 정서적 고립 속에서 살았다. 루시는 존에 대한 자신의 감정을 이성적으로 판단할 능력을 상실했다. 그녀는 사람의 온기가 그리웠던 것이다. 루시는 존을 만나 허그를 할 때까지 자신에게 필요한 것이 무엇인지 전혀 몰랐고, 알려고 하지도 않았다. 존은 개자식이다. 미국에 아내와 자식이 있는데 루시의 조카, 미카와 살았다. 미카는 이 사실을 알고 존을 떠났다. 루시도 이 사실을 알게 되지만 존에게 사랑한다고 고백했지만 ‘다행히’ 거절당한다.

집으로 돌아온 루시는 퇴사하는 암시를 건네는 인사 발령을 받는다. 그녀는 뒤에서 수군거림의 대상이 되는 것을 거부하고 먼저 퇴사를 한다. 하지만 앞으로 무엇을 할지 모른다. 세상과 작별하려고 수면제를 왕창 먹고 막 잠들려고 할 때, 영어학원에서 만났던 ‘톰’이 루시를 찾아온다. 루시는 톰의 도움으로 약을 게워낸다. 톰은 아내와 사별했고, 아들은 일찍 죽었다. 톰은 마음에 커다란 구멍이 있다. 그도 존과 나누었던 허그를 그리워했다. 그는 루시가 지닌 마음의 구멍을 알아본 걸까.

두 사람은 사람의 온기가 빠진 채 살아왔다. 루시와 톰이 차가운 사회적 시선에 순응하며 자신의 삶을 고립 속에 방치한 결과를 알게 되었다. 그들이 이제 자신의 욕구를 마주하고 고립에서 걸어 나가도록 서로 도움이 되길. 두 사람이 서로의 한기를 보듬을지는 알 수 없지만.

덧. 이 영화는 존과 루시의 사랑 이야기가 아니라 비혼의 외로움과 고립에 관한 이야기이다. 그런데 개봉 당시 영화 포스터를 보면 마치 루시가 새로운 사랑을 만나는 로맨스 영화처럼 영화를 홍보한다. 영화 내용과 전혀 상관없는 내용으로 홍보하는 이유는 물론 관객의 관심을 끌기 위해서이다. 여기서 한국 사회의 시선을 볼 수 있다. 비혼을 혼자 사는 사람으로 인정하는 것이 아니라 연인을 만나지 못한 사람으로 규정한다. 남자친구, 남편을 만나지 못하면 불완전한 삶을 사는 것인가. 러브 어드벤쳐가 아니니 주의하시길!

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4857

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=4857