박소영

박소영

[The Psychology Times=박소영 ]

“심리학 전공이면, 내가 지금 무슨 생각 하고 있는지 맞혀 볼 수 있겠네?”

“심리학을 과학이라고 할 수 있나?”

위는, 실제로, 심리학 전공이라는 소개를 했을 때 주변에서 때때로 들었던 오해들과 편견들의 예시들이다. 특히, 코로나 이전, 정신 건강과 심리학이라는 분야에 대해 사회적 관심이 적었을 때, 심리학을 소프트 사이언스(Soft Science), 또는 사회 과학이라는 분야라고 해서 다른 이과 분야와 비해 덜 '과학적'인 분야라고 비교하기도 했다. 이에 부인해, 응용 심리학 이학사 과정 졸업을 앞둔 대학생으로서 사회 과학이 얼마나 복잡하면서도 실용적인 분야라는 것을 설명해보려 한다.

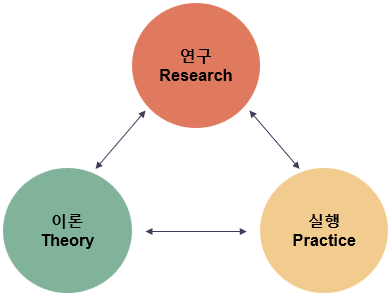

심리학은 크게 연구(Research), 이론(Theory), 그리고 실행(Practice)의 삼각형으로 이루어져 사회에서 보이는 결점이나 흠을 파악하여 연구를 통해 조사하고 실험하며, 여러 번의 연구를 통해 영향 있는 결과가 나왔을 때 이론으로 만들어져 사회에 시행되는 순환이라고 볼 수 있다. 예를 들어, 미국 대학교에서 아시아계 미국인 대학생들이 가족 내 문화적 갈등과 학업 스트레스로 어려움을 겪고 있다고 가정해보자. 이을 완화하기 위해 이 학생들을 대상으로 학교 내 심리 상담 센터를 제안한다고 했을 때, 이 정책이 이루어지기 위해서는 이 아이들이 구체적으로 어떤 어려움을 겪는지, 어떻게 이 심리 상담 센터가 도움을 줄 수 있는지, 그리고 심리 상담가가 어떤 능력을 갖춰야 할지에 대한 여러 연구와 이론이 이루어져야 할 것이다.

하지만, 현실적으로 보았을 때, 심리학의 이 세 가지 기초 또한 이론에 지나치지 않을 수밖에 없다. 예를 들어, 많은 참가자를 대상으로 하는 양적 연구(Quantitative Research)에서 인과관계를 얻기 위해 사용되는 과정 중 과연 연구 결과가 연구원들의 편견에 의해 영향을 받은 것은 아닌지, 연구 참가자들이 어떻게 선정되었는지, 선정 과정에서 윤리적 위반이 있었는지, 등등, 고려해야 할 요소들이 많다. 실제로, 2019년 미국 테네시주에서 학생 수가 적을수록 수업 질이 높아진다는 결과를 함부로 캘리포니아주 학교에 실행하였다가, 늘어난 학급 때문에 경험이 부족한 선생님들을 어쩔 수 없이 불공평하게 고용하게 되며 연구 학계의 큰 비판을 받은 사건이 있었다. 혹, 질적 연구(Qualitative Research)와 깊이 있는 인터뷰를 통해 아이들과 부모님들의 의견들이 더 세세히 조사되었다면, 이런 큰 피해를 막았을 수 있었을 것이다.

분명, 연구는 실험과 이론을 통해 사회를 발전시킬 수 있는 중요한 역할을 하지만, 단순한 숫자와 통계 결과를 바탕으로 이 숫자들 뒤에 숨겨진 더 큰 의미와 영향을 과소평가해선 안 된다. 성급한 결론이나 이미 눈앞에 보이는 관계를 추정하기 이전에, 이 숫자들 뒤에 참가자들이 어떤 이야기를 가져오는지, 어떤 변수가 있는지, 누가 이 연구에서 제외되었는지, 눈앞에 보이지 않는 뒷이야기들을 계속된 질문을 통해 알아보아야 한다는 것이다. 즉, 우리가 흔히 논문을 통해 접하는 연구 결과와 이론 또한 우리와 같이 완벽하지 않은, 선입견과 편견이 있는 사람들로 만들어졌다는 것을 기억해야 한다.

효율적인 사회 정책을 위해서 누구나 정확한 숫자와 인과관계를 놓고 이야기하고 싶겠지만, 이미 완벽하지 않은 사회 속, 단순한 숫자들을 놓고 함부로 정책을 논했다간 위에서 언급된 실수를 피하기 어렵다. 4학년 세미나 수업을 처음 들어갔을 때, 교수님께서 이 주제에 관해 던지신 질문 중 하나가, “이론, 연구, 그리고 실행이 우리가 사는 사회에서 완벽한 삼각형으로 존재하는가?”였는데 이에 대해, 많은 학생이 실망스럽지만 불가능하다고 답변했다. 완벽이 불가능한 사회에서, 우리는 계속된 질문과 호기심을 통해 99% 개선은 이루어 낼 수는 있어도, 100% 완벽한 사회는 만들 수 없다고 말이다.

이러하듯, 심리학이라는 학문은 이론과 실행의 사이에서, 이상과 현실의 사이에서 우리가 사는 사회를 이상적인 환경으로 개선하기 위해 노력하는 학문이라 볼 수 있다. 사람과 사회가 존재하는 한 심리학이라는 분야는 심리 상담사이건, 비즈니스 컨설턴트이건, 또는 심리학과와 전혀 상관없는 직업이던 여러 모습을 가질 수 있다. 하지만, 어떤 모습이든 간에 비판적인 과학자와 연구원의 시선은 누구나 가지고 있어야 할 능력이라는 것을 잊지 말아야 한다고 말해주고 싶다.

지난 기사

언어 발달 장애를 향한 관심과 선택적 함구증 2부: 스티븐 커츠 박사님과의 인터뷰

참고문헌

Fantuzzo, J., Christy, M., & Bulotsky, R. (2003). Forging Strategic Partnerships to Advance Mental Health Science and Practice for Vulnerable Children. School Psychology Review, 32(1), pp.17-37. https://doi.org/10.1080/02796015.2003.12086178

Paul T. von Hippel, and Chandi Wagner, "Does a successful randomized experiment lead to successful policy? Project Challenge and what happened in Tennessee after Project STAR" (2019). EdWorkingPapers.com Archive. Brown Digital Repository. Brown University Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:956603/

Schick, A. (2022, September 6). Seminar in Applied Psychology II. Personal Collection of Adina Schick, New York University, New York, NY.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5280

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5280

sp5562@nyu.edu