이해연

이해연

[The Psychology Times=이해연 ]

말릭과 플로라, 타오. 총명하고 싱그러운 세 어린이가 있다. 그들은 옷차림을 찬찬히 살펴본 뒤 작은 발을 분주하게 움직인다. 지하철을 타고 산 넘고 물 건너 마침내 그들이 도착한 곳은 바로 대통령의 집무실이다. 빛나는 눈과 활기찬 목소리로 어린이들은 외친다.

“대통령님 할 말이 있어요!”

그러나 어렵게 만난 대통령은 어린이들의 말을 들어줄 여력이 없다. 환경 오염 문제, 사회적 차별 문제, 곳곳의 전쟁 문제 등으로 그는 몸과 마음 모두 잔뜩 지친 모습이다. 아이들은 그런 대통령을 향해 말한다. ‘꿈꾸는 부서’를 만들자고. 꿈이 있어야 사람들이 삶을 알록달록한 희망으로 채울 수 있다고 말이다. 안 될 거라며 지레 겁을 먹은 대통령을 양탄자에 태우고, 어린이들은 날아오르기 시작한다. 그러며 잠자리채로 사람들의 머리칼 사이에 숨어 있는 꿈들을 낚아챈다. 아주 환상적인 그것들을 바라보며 어린이들은 말한다. 꿈의 씨앗을 뿌리고 거두자고. 씨앗이 자라면 우리는 숨이 막히지 않을 거라고. 어린이들의 말을 증명하듯 대통령의 얼굴에 생기가 감돈다. 그렇다. 동화 『대통령님 할 말이 있어요』에서 몸과 마음이 모두 무거워 날지 못하던 어른을 일으킨 건 다름 아닌 어린이들의 ‘꿈’이었다.

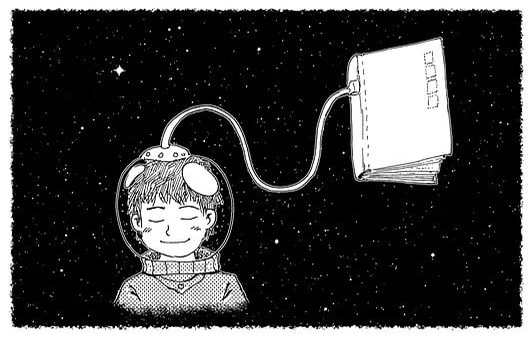

꿈의 사전적 정의는 ‘실현하고 싶은 희망이나 이상’이다. 우리 사회에서 보통 꿈이 무엇이냐는 질문에는 직업과 관련한 대답이 되돌아오곤 한다. 직업이 실현하고 싶은 희망이나 이상의 일부에 포함될 수는 있다. 그러나 우리는 마치 직업이 실현하고 싶은 희망이나 이상의 전부인 양 살아가고 있지는 않은가. 직업 외의 희망이나 이상은 꿈꿔 본 적 없는 사람처럼, 동화 속 몸과 마음 모두 지쳐 보였던 대통령처럼. 이러한 우리 현실을 꼬집으며 심리학 박사 박선웅 교수는 그의 책 『정체성의 심리학』에서 이야기한다. 삶은 명사가 아니라 ‘이야기’라고. 그러니 우리는 어떤 일을 하며 살고 싶은지, 어떤 일이 중요하다고 생각하는지 골몰해야 한다고 말이다. 즉 꿈을 꾼다는 건 우리가 어떤 존재이며, 어떤 존재가 되기를 원하는지 알아가는 일이기도 하다. 우리 존재에 대한 골몰과 공부는 삶의 방향과 속도를 찾게 만든다. 프랑스 철학자이자 작가인 몽테뉴는 다음과 같은 말을 했다. “목적지가 없는 사공에게는 어떤 바람도 순풍이 아니다.” 산들바람도 강한 바람도 모두 순풍으로 받아들일 수 있는 여유와 마음은, 목적지가 있는 사공에게 허락되는 것이다. 강한 바람으로 때로는 흔들린다고 할지라도, 우리가 꾸는 꿈이 그조차도 순한 바람으로 가벼이 여길 수 있는 힘과 용기를 줄 것이다.

그러니 직업이 아닌, 직업은 없는 꿈을 이야기하고자 한다. 우리는 어떤 희망과 이상을 꿈꾸는 사람인지에 대해서. 가수 이효리는 유명하게 살고 싶지만 동시에 조용히 살고 싶고, 조용히 살고 싶지만 잊히고 싶지 않다고, 그런 꿈을 꾸고 있다고 말했다. 불가능한 꿈이 아닐지 묻는 질문자에게 그녀는 답했다. 가능한 것만 꿈꿀 수 있는 건 아니라고. 꿈은 얼마든지 꿀 수 있노라고 말이다. 그런 의미에서 필자는 혼자만의 시간을 언제고 즐길 수 있는 사람이, 편지를 자주 쓰는 사람이, 선하고 단단한 사람이 되기를 꿈꾸고 있다. 그리고 이 글을 읽는 당신, 당신의 꿈을 묻고 싶다. 답을 고민할 당신이 언제고 오랫동안 그 꿈을 꿀 수 있었으면 좋겠다. 그런 작은 바람을 품고서 앞서 소개한 동화 속 등장인물의 대화로 글을 맺고자 한다.

“대통령님은 꿈을 한 번도 안 꿔 보셨어요? 언제나 냉정하게 현실적으로만 생각하셨어요?”

“하지만 얘들아, 우리에겐 현실이라는 게 있단다. 그러니까 경제, 전쟁…….”

“그래서 희망이 필요해요. 안 그러면 너무 숨이 막히니까요. (생략) 꿈의 씨앗을 뿌리세요. 그리고 거두세요. 씨앗이 무럭무럭 자라면 대통령님은 훨씬 더 가벼워질 거예요.”

지난기사

장순자 백반집 vs 윤율혜 백반집, 배가 고픈 당신의 선택은?!

참고 자료

1. 안 루와이에, (2017), 『대통령님, 할 말이 있어요』, 봄의정원

2. 박선웅, (2020), 『정체성의 심리학』, 21세기북스

3. 내 삶의 심리학 mind [Website], 『왜 내가 누구인지 알아야 하는가?』, (2020),

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6116

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6116

sunkite0314@naver.com