강예린

강예린

[The Psychology Times=강예린 ]

그날, 그 시간에 뭘 하고 있었는지. 생각해보면 기억은 시간이 지날수록 흐려지기 마련이지만 그날은 유독 선명하게 기억하고 있는 사람이 많을지도 모른다는 생각이 든다.

flickr나 역시도 시간이 제법 지났는데도 그 뉴스를 접할 때 무엇을 하고 있었는지 지워지지 않는다. 올해로 9주기인 세월호 참사에서 ‘전원구조’라는 오보가 나왔던 순간이었다. 그때 나는 몸이 아파 보건실에서 약을 받으면서 보건실의 작은 텔레비전을 통해 그 글자들을 접하고 안도했다. 그리고 저녁 여섯 시, 그것이 오보였다는 것을 알게 되었다. 다시 생각해봐도 그 감정은 잘 정리가 되지 않는다. 그 이후로도 나는 뉴스를 계속 확인했고, 문득 도저히 뉴스를 볼 수 없게 되기도 했다. 지속해서 그 영상이 떠오르는 것 같은 기분도 들었다. 직접적인 피해자가 아닌 시청자의 입장이었는데도 말이다.

flickr나 역시도 시간이 제법 지났는데도 그 뉴스를 접할 때 무엇을 하고 있었는지 지워지지 않는다. 올해로 9주기인 세월호 참사에서 ‘전원구조’라는 오보가 나왔던 순간이었다. 그때 나는 몸이 아파 보건실에서 약을 받으면서 보건실의 작은 텔레비전을 통해 그 글자들을 접하고 안도했다. 그리고 저녁 여섯 시, 그것이 오보였다는 것을 알게 되었다. 다시 생각해봐도 그 감정은 잘 정리가 되지 않는다. 그 이후로도 나는 뉴스를 계속 확인했고, 문득 도저히 뉴스를 볼 수 없게 되기도 했다. 지속해서 그 영상이 떠오르는 것 같은 기분도 들었다. 직접적인 피해자가 아닌 시청자의 입장이었는데도 말이다.

작년에 발생한 이태원 참사 직후에는 관련된 영상을 반복적으로 재생하거나 하는 과정에서 주의하라는 이야기를 하는 것을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다. 그리고 전문가들은 꼭 영상으로 접하는 것이 아니더라도 뉴스를 통해 지속해서 상황을 접하는 것도 조심해야 한다는 이야기도 한다. 왜 이러한 기분을 느끼며 한편으로는 우려가 나오게 되는 것일까?

트라우마는 ‘전쟁. 고문, 자연재해, 사고 등 생명이나 신체적 안녕에 위협되는 사건으로 인한 정신적 충격’을 말한다. 하지만 단순히 그 사건이 일어난 현장에 있었던 사람들뿐만 아니라 온라인상에서 돌아다니는 필터를 거치지 않는 영상이나 소식을 접하는 것만으로 트라우마를 호소하는 ‘간접 외상’도 발생하고 있는 것으로 드러났다. 이에 대해서 허심양 임상심리전문가는 “일상의 익숙한 곳에서 발생했기 때문에 국민적 트라우마가 더 심각할 수 있다”라고 말했다. 사고가 일어난 곳이 너무나도 일상적인 공간이었던 만큼, 나도 피해를 볼 수 있었다는 생각에 영향을 더욱 받을 수 있다는 것이다.

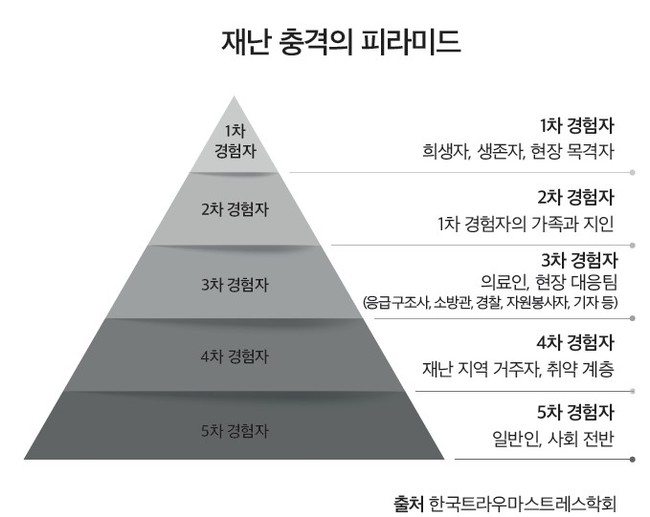

재난 충격의 피라미드라는 것이 있다. 이를 통해서 보면 희생자, 생존자, 현장 목격자 등 1차 경험자로 시작하여 결국에는 일반인과 사회 전반까지도 퍼져갈 수 있다. 미디어를 통한 간접적인 경험을 통해서도 영향을 받을 수 있다고 말한다.

총신대 상담대학원 김규보 교수는 이태원 참사의 희생자 대부분이 세월호 참사를 겪은 10대에서 20대 사이 나이대이기에 더욱 신경을 기울여야만 한다고 말하기도 했다. 조금 다르기는 하지만 비슷한 종류의 참사가 또 일어났으니 심리적인 충격이 더 커질 수밖에는 없다는 것이다. 그러니 힘든 감정이 느껴진다면 ‘나는 그 끔찍한 상황을 직접 경험하지도 않았는데 왜 이럴까’ 하며 자신을 질타하기보다는 ‘그럴 수 있다’라는 상황을 이해할 필요성이 있는 것 같다.

세월호 참사 당시에 학생이었던 나는 막연하게 내가 느끼는 불안감이나 무기력에 대해 이해할 기회를 얻지 못했다. 그 당시에 대부분이 그랬을 것으로 추정이 된다. 최근 들어서는 ‘국민적 트라우마’와 같은 단어를 사용하거나 필터링 되지 않는 영상을 지속적으로 시청하는 것에 대한 각별한 주의를 이야기하는 등 훨씬 더 조심스러워진 측면이 있다는 생각이 들었다.

이태원 참사를 보도할 때 SBS 보도본부는 “자극적인 현장 영상을 원칙적으로 사용하지 않기로 결정하고, 꼭 사용해야 할 경우가 아니면 현장음도 제거했다”라고 한다. 또한 CPR 등의 장면은 블러 처리하고, 정지된 화면을 쓰도록 하기도 했다. 이렇게 변할 수 있었던 것은 타인의 고통을 외면하는 대신에 공감하고 함께 고민한 덕분이 아닐까.

pixabay이토록 사람들에게 계속 남는 일을 이야기하는 것이 기자라면 펜을 쥔 무게를 알고 항상 좋은 기사를 써야 할 것이다. 그렇다면 좋은 기사는 무엇일까. 아마 각자의 의견을 분명히 세우기 위해서라면 긴 시간이 필요한 문제라고 생각한다. 하지만 그런 와중에도 내가 적어도 한 가지 마음속에 품고 있는 것이 있다. 조회 수를 높이려는 목적으로 폭력적인 문장을 제목으로 쓰거나 자극적인 것들로만 기사 내용을 채우지는 않으리라는 다짐이다.

pixabay이토록 사람들에게 계속 남는 일을 이야기하는 것이 기자라면 펜을 쥔 무게를 알고 항상 좋은 기사를 써야 할 것이다. 그렇다면 좋은 기사는 무엇일까. 아마 각자의 의견을 분명히 세우기 위해서라면 긴 시간이 필요한 문제라고 생각한다. 하지만 그런 와중에도 내가 적어도 한 가지 마음속에 품고 있는 것이 있다. 조회 수를 높이려는 목적으로 폭력적인 문장을 제목으로 쓰거나 자극적인 것들로만 기사 내용을 채우지는 않으리라는 다짐이다.

앞으로 무슨 기사를 내더라도 읽는 사람의 상처와 아픔을 외면하지 않고 마주할 수 있는 마음을 가지고 기사를 쓰고 싶다. 그리고 그렇게 자신과 타인의 마음을 두루 잘 살피는 사람들이 늘어나기를 바란다.

지난기사

[참고문헌]

전은애, (2022), 사회적 참사와 트라우마, 브레인, 96, 50-51쪽.

이정애, (2023), ‘트라우마 감수성’을 중심으로 언론 문화는 세대교체 중 : 현장의 트라우마, 어떻게 인식하고 대처할 것인가, 방송기자, 70(2), 24-29쪽.

김태종 외, (2022), 토픽 모델링 기반 한국사회 트라우마 이슈 분석, 디지털콘텐츠학회논문지, 23(3), 503-522쪽.

류란, (2022), [이태원 참사 보도와 세월호 참사 보도를 비교하며] 여전히 부족했다 다만, 전보다 노력했다, 방송기자, 69(12), 43-45쪽.

한국일보, (2022). https://n.news.naver.com/article/469/0000705601?sid=103

데일리굿뉴스, (2023). https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=413622

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6136

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6136

writing_and_art@naver.com