한다혜

한다혜

[The Psychology Times=한다혜 ]

MZ 세대의 퇴사율이 높다는 이야기를 한 번쯤 들어보았을 것이다.

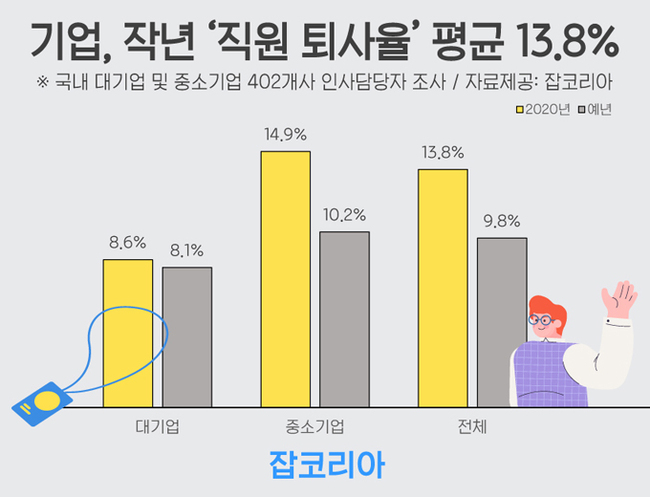

기업 유형 별 직원 퇴사율. 사진=잡코리아

기업 유형 별 직원 퇴사율. 사진=잡코리아

‘잡코리아’에서 국내 대기업 및 중소기업 402개 사 인사담당자를 조사한 결과 2020년의 직원 퇴사율은 평균 13.8%였다. 퇴사자 중 최근 3년간 입사한 직장인 퇴사자 비율은 62.2%. 즉 62.2%의 사람들은 입사 후 3년이 되기 전 첫 직장을 떠났다.

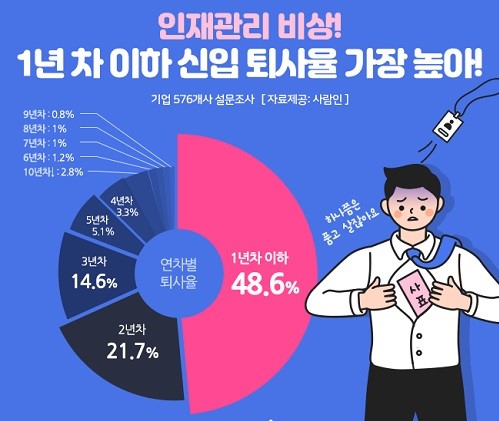

연차 별 퇴사율. 사진=사람인

연차 별 퇴사율. 사진=사람인

1년 차 이하 신입퇴사율이 가장 높다는 취업/채용 플랫폼 ‘사람인’의 조사 결과도 있다. MZ 세대가 퇴사를 결정하게 되는 심리적 배경은 무엇일까?

‘대기업 청년 퇴사자의 진정성과 자기 계발’이란 논문에서는 대기업에 다니다가 퇴사한 ‘청년 퇴사자’의 개인화된 자아 구성의 유형을 4가지로 구분했다.

실용적, 전문적 역량을 개발하기를 원하며 효율적 업무 수행을 중시한다. 퇴사 후 외국계 기업, 다른 대기업으로 이직하는 경우가 많다.

자신의 사회 실존적 가치와 공리적 의미를 되새기며 능동적인 업무 수행을 중시한다. 퇴사 후 스타트업, 창업, NGO 활동 등을 통한 커리어 변경이 많다.

다운시프트의 사전적 의미는 ‘자동차의 기어를 고단에서 저단으로 바꾸어 속도를 줄이는 것’이다. 삶에서의 다운시프트는 인생의 기어를 낮추는 것을 의미한다. 특히 바쁜 일에 치여 사는 삶에서 보수는 적더라도 시간적 여유가 있는 삶으로 지향점을 변경하는 것을 뜻한다. 개인적 삶의 자원 확보를 원하며 업무 성과를 통한 인정이 중요한 타입이다. 퇴사 후 공기업, 공공기관, 중소기업 등으로의 이직이 많다.

모라토리엄의 사전적 의미는 ‘지급유예’이다. 즉 삶에서의 모라토리엄은 당장의 생계를 해결하는 것에 초점을 맞추는 것이 아닌 자신을 탐색하는 시간을 먼저 갖는 것이다. 이러한 자아형을 가진 사람들은 개인의 의미와 보람 찾기를 희망하며 자신의 개인적 목표 성취를 중요하게 생각한다. 퇴사 후 여행, 대학원 진학 등을 통한 자기 계발 시간을 갖는 경우가 많다.

우리는 왜 이러한 청년들의 자아 유형에 대해 이해해야 할까? 조직 차원에서는 인재의 유출을 막을 수 있으며, 청년들은 자신의 자아 유형에 대한 통찰을 바탕으로 자아실현이 가능한 직무에 지원할 수 있다. 퇴사로 인해 불필요하게 발생하는 비용과 자신의 자아와 맞지 않는 직무로 인한 스트레스를 예방할 수 있을 것이다.

연봉, 직무적합성, 비전 등 다양한 말들로 표현되고 있지만 결국에 퇴사 이유의 핵심에는 ‘자아실현’이 자리 잡고 있다. 자아란 일생 동안의 신체, 심리, 사회적 발달과정에서 외부 환경에 대처하고 적응하는 과정에서 형성되는 역동적인 힘이다.

최근에는 기대 수명이 늘어나고, 기술과 문화가 급속도 발전하고 있다. 또한 청년들은 소속 집단에서 역할이 아닌, 자신 그 자체로서의 존재가 더 중요한 외부 환경에서 살아간다. 이러한 이유로 자아에 대한 인식이 더 발달했다. 퇴사의 근본적인 원인인 ‘자아’에 대해 더 많이 탐색할 기회가 생겼으며 이러한 현상이 그대로 퇴사라는 결과로 이어진 것이다.

또한 ‘자아심리이론’에 따르면 인간은 합리적이며 창조적인 존재로 여겨진다. 인간은 자아 탐색에서 그치는 것이 아닌 합리적이며 창조적으로 자신의 미래를 계획하는 존재인 것이다.

이러한 고찰을 통해 점차 MZ 세대가 주가 되는 기업 문화 속에서 우리가 당면한 과제에 대해 생각해 볼 수 있다. 신입 직원의 퇴사는 회사의 큰 손실로 직결되는 만큼 기업의 인사 담당자는 구성원의 다양한 자아 유형과 이에 따른 니즈를 잘 이해하고 있어야 한다. 또한 구직 활동을 하는 사람의 경우 자신의 자아에 대해 심도 있는 탐색이 반드시 선행되어야 성공적인 구직이 가능할 것이다.

지난기사

‘다나카 상’과 ‘카페 사장 최준’ 등 우리는 왜 ‘부캐’에 열광할까?

[참고 문헌]

김초롱, 오세일. (2017). 대기업 청년 퇴사자의 진정성과 자기계발. 사회이론, (51), 103-139.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6137

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6137

elsiedhal@naver.com