강예린

강예린

[The Psychology Times=강예린 ]

어린이라는 이유로 음식점이나 카페에 출입을 제한하는 ‘노키즈존’의 존재는 이제 생소하지 않은 단어이다. “아이를 잘 키우기 위해서는 한 마을이 동참해야 한다”라는 언젠가 들었던 말과 어울리지 않는 이 상황이 바로 오늘날의 사회다. 이러한 조치는 강남이나 홍대 쪽에서 시작해서 점차 다른 지역으로 확산이 되고 있다. 이를 어떻게 대할 것인가 하는 문제는 뜨거운 감자이다.

과연 노키즈존이 확산하게 된 이유로 거론된 것은 무엇일까? 첫 번째로는 매장 내에서 발생한 안전사고에 대한 책임을 모두 업주가 지게 되면서 애초부터 사고를 예방하고자 어린 손님을 받지 않겠다는 극단적인 대책을 내놓은 것이 아니냐는 것이다. 실제로 2011년 한 음식점에서 뜨거운 물을 들고 가던 종업원과 부딪힌 10세 아이가 화상을 입은 사건이 발생했다. 이에 대해서 종업원의 부주의와 식당 주인의 직원 안전 교육 미흡을 이유로 하여 “4,100만 원을 배상하라”라는 판결이 나오기도 했었다. 또한, 어린이의 소란스러운 행동과 일부 부모의 방관 등으로 인한 결과일 수도 있다. 하지만 그렇다고 해서 이 상황이 자연스러운지에 대해서는 복잡한 마음이 든다.

가장 먼저 논의에서 시작점이 되어야 할 측면은 과연 노키즈존이 단순히 영업의 문제인가 하는 것이다. ‘헌법 제 15조’에서는 직업행사의 자유를 보장하고 있고 이러한 관점에서는 개인의 영업방침은 문제 될 것이 없다고 한다. 또한 택시의 경우에는 공익성이 인정되지만, 카페나 음식점은 공익성이 인정되지 않아서 정부가 개입하는 것은 과도한 규제에 해당한다고 볼 수 있다. 하지만 이러한 이유만으로 노키즈존에 대해 고민하는 문제를 멈춰서는 안 될 것 같다.

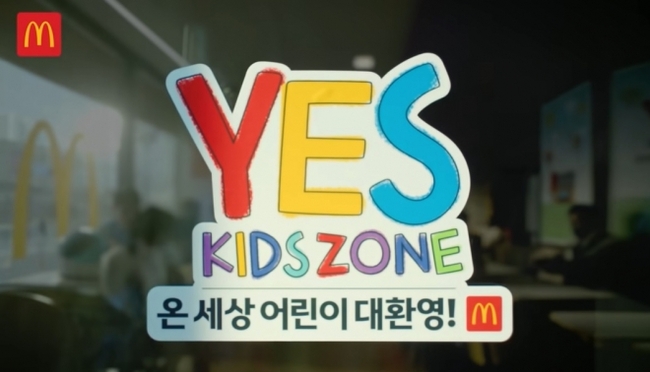

맥도날드 광고가장 큰 문제는 자칫 아동을 향한 차별이나 혐오로 번질 수 있다는 것이다. 실내 흡연에 대한 문제점이 제시된 현재 대부분 건물은 금연 구역이다. 금연이라고 적힌 글씨를 마주하는 것이 그렇게 어색하지 않다. 하지만 이러한 경우는 흡연자 자체의 출입을 제한하는 것이 아니라 ‘흡연을 하는 행위’만을 규제한다. 그런데 노키즈존은 ‘어린이의 출입' 그 자체에 제한을 둔다. 이 과정에서 인권침해의 우려도 생길 수 있어 걱정스럽다. ‘어린 나이’만을 이유로 사고를 칠 거라는 선입견을 품고 바라보게 되고, 어른들이 이러한 변화를 차츰 수긍하게 되면 아이가 설 자리가 점차 없어지지 않을까. 실제로 노키즈존이라는 말이 차츰 익숙해져 가는 지금 시점에 맥도날드에서 “우리는 아이답게 자랐죠. (…) 개구쟁이까지도 예스.”라는 광고를 내놓은 것, 적극적으로 어린이를 환영한다고 말해주는 가게가 반갑게 느껴지는 것은 아마 그 때문일 것이다.

맥도날드 광고가장 큰 문제는 자칫 아동을 향한 차별이나 혐오로 번질 수 있다는 것이다. 실내 흡연에 대한 문제점이 제시된 현재 대부분 건물은 금연 구역이다. 금연이라고 적힌 글씨를 마주하는 것이 그렇게 어색하지 않다. 하지만 이러한 경우는 흡연자 자체의 출입을 제한하는 것이 아니라 ‘흡연을 하는 행위’만을 규제한다. 그런데 노키즈존은 ‘어린이의 출입' 그 자체에 제한을 둔다. 이 과정에서 인권침해의 우려도 생길 수 있어 걱정스럽다. ‘어린 나이’만을 이유로 사고를 칠 거라는 선입견을 품고 바라보게 되고, 어른들이 이러한 변화를 차츰 수긍하게 되면 아이가 설 자리가 점차 없어지지 않을까. 실제로 노키즈존이라는 말이 차츰 익숙해져 가는 지금 시점에 맥도날드에서 “우리는 아이답게 자랐죠. (…) 개구쟁이까지도 예스.”라는 광고를 내놓은 것, 적극적으로 어린이를 환영한다고 말해주는 가게가 반갑게 느껴지는 것은 아마 그 때문일 것이다.

경기연구원에서 경기도민 1,000명을 대상으로 진행한 설문조사 결과가 있다. 물론 지역적이라는 한계점은 있으나 당시 기준으로 “만 12세 미만 아동의 수는 경기도가 다른 지역에 비해 월등하게 높은 수준에 달”하고 있었다고 한다. 그만큼 공공기관에서 이러한 갈등을 마주할 가능성이 자연스럽게 커질 수 있다는 생각이 들었고 더 나아가 결과에 대해 함께 생각해볼 여지가 있는 것 같아 인용한다. 설문조사에서는 노키즈존이 아이들의 기본권을 침해하냐는 물음에 대해 그렇다는 견해가 29.2%를 차지했다. 다만 과잉조치인지를 묻는 말에는 그렇다는 견해가 46.4%로 거의 절반에 육박한다는 것을 알 수 있었다.

또한 응답자 중 63.5%는 "고객으로 소란스러운 아이들로부터 방해받지 않을 권리가 있다"라고 답변했다. ‘맘충’이라는 단어로 여성이나 엄마라는 집단 전체를 비난하는 혐오적 표현에서는 68.7%가 반대한다는 의견을 냈다. 그리고 고객들이 가게를 고를 때 노키즈존이라는 이유로 일부러 찾아갈 의향을 묻는 말에는 29.9%가 그렇다고 답변하였다. 이러한 상황 속에서 노키즈존으로 인해 어린이에 대한 무조건적인 부정적인 일반화가 진행되지 않도록 유의해야 할 것이고, 육아하는 부모의 스트레스 등을 고려해서 더 넓은 마음을 가질 필요가 있어 보인다는 생각이 들었다.

어린이라는 이유로 무작정 거부하기보다는 아이가 환경 속에서 잘 지낼 수 있도록 색연필과 색칠 놀이 등을 비치해두어도 좋을 것 같다. 실제로 이러한 조치에 있어서 도움이 될 거라고 생각한 답변이 66.4%로 긍정적이었고 아동집단 전체가 아닌 특정 행동만을 문제 삼아야 한다는 의견도 61.5%에 달했다. 아이들에게 자신의 존재 자체가 거부된다는 경험을 심어주기보다는 ‘뛰지 않기’ 등의 구체적인 행위 자체만 제재하는 식으로 아이들에게 허용이 되는 공간이 늘어나기를 바란다. 아이는 아이답게 자라고, 따뜻한 기억을 남겨주는 일은 분명 어른들의 몫일 것이다.

지난기사

[참고문헌]

김도균 외, (2016), 노키즈존 확산, 어떻게 볼 것인가?, 이슈&진단, 221호, 1-25쪽.

한겨레, (2022). “환영합니다, ‘예스키즈존’입니다” 사장님들은 팻말을 내걸었다 : 사회일반 : 사회 : 뉴스 : 한겨레 (hani.co.kr)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6353

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6353

writing_and_art@naver.com