노신영

노신영

[The Psychology Times=노신영 ]

Pixabay

Pixabay

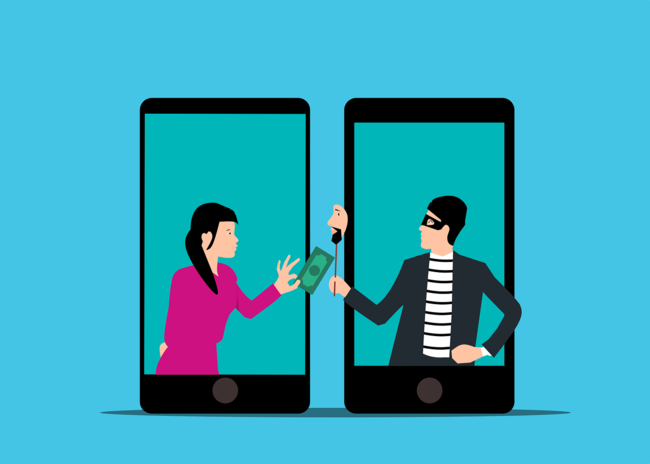

TV, 뉴스를 보면 어김없이 들리는 소식이 있다. 바로 보이스피싱 범죄 소식이다. 누구나 한 번쯤은 가족이나 지인을 사칭한 보이스피싱 문자나 전화를 받아본 적 있을 것이다. 보이스피싱이란 개념은 우리에게 낯설지 않다. 많은 영화, 드라마, 개그 프로그램의 소재가 되기도 한다. 그런데 경찰청에 따르면 지난 2020년 서울 지역 보이스피싱 범죄만 9,000여 건이며 피해액은 2228억에 달한다고 한다. 사기꾼들은 우리를 어떻게 속이는 것일까?

'믿음'을 이용하다

Pixabay

Pixabay

사기 범죄자들은 ‘바람잡이 효과’라는 심리트릭을 이용한다. 먼저 바람잡이 역할을 하는 사기꾼이 제3자인 사기꾼을 ‘전문가’나 ‘유명한 직위’에 있는 사람이라고 소개해 준다. 단지 소개를 해주는 것만으로 그 사람에 대한 신뢰가 생긴다. 보이스피싱에서도 바람잡이 효과가 빈번히 사용된다. 지난 2006년 국민건강보험을 사칭해 한 사기 범죄가 화제가 됐었다. 해당 사건에서 범죄자들은 직접 전화를 걸거나 ARS를 발송해 건강보험료를 환급해 준다며 주민등록번호, 계좌번호, 비밀번호 등 개인정보를 알려주도록 요구했다. 이 과정에서 SMS->상담원->환급팀 순으로 여러 단계를 거치게 해 환급팀에 대해 믿음을 가지게 했다.

상담원과 환급팀 모두 같은 사기꾼 집단이다. 그러나 이를 알지 못하는 사람들은 상담원의 소개로 환급팀을 믿게 된다. 이러한 사기 유형은 검찰 사칭 사기에서도 적용된다. 사기꾼은 전화로 본인이 검찰 수사관이라고 속인다. 기존에 수집한 개인정보를 기반으로 사건을 꾸며낸다. 그다음 검사를 사칭하는 다른 사람을 바꿔주며 피해자의 믿음을 강화한다. 최근 유행하고 있는 보이스 피싱 수법도 이와 비슷하다. 대출을 빙자한 보이스피싱 범죄에선 문자 메시지를 먼저 보낸다. 그 후 전화를 받은 상담팀이 대출 승인팀을 안내해 준다. 대출 승인팀은 피해자를 속여 돈을 갈취한다.

사기꾼을 피하는 방법

Pixabay

Pixabay

이러한 사실은 연구를 통해 드러났다. 지난 2016년 영국 칼리지런던대 연구팀에 따르면 거짓말을 했을 때 뇌 측두엽 안쪽에 있는 편도체가 더욱 활성화된다고 한다. 연구팀은 거짓말을 하는 실험 참가자의 뇌를 기능성 자기공명장치(FMRI)로 관찰했다. 그 결과 진실을 말할 때보다 거짓말을 했을 때 편도체가 더 많이 활성화됐다. 편도체는 부끄러움, 두려움과 같은 감정을 처리하는 역할을 한다. 따라서 거짓말을 하는 사람은 감정의 소모가 클 것이다. 이러한 감정은 작은 신체 반응으로 이어진다. 그들의 표정변화, 감정적 동요를 유심히 살펴봐야 한다.

꼬리에 꼬리를 물다

Pixabay

Pixabay

‘거짓말은 또 다른 거짓말을 낳는다’ 거짓말과 관련된 아주 유명한 말이다. 보이스피싱, 사기 범죄가 증가하고 있는 이 시점에서 우리는 이 말을 명심할 필요가 있다. 그가 진실을 말하고 있는지 헷갈릴 땐 관찰과 질문이라는 도구를 사용해 보자.

지난기사

출처:

김영헌. (2014). 잘 속는 사람의 심리코드. 웅진서가.

[필름 사이언스] 거짓말 하면 코가 커진다? 의학적으론 `진실`. URL: https://www.mk.co.kr/news/economy/9053039

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6450

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6450

smpnsy101@sm.ac.kr