허정윤

허정윤

[The Psychology Times=허정윤 ]

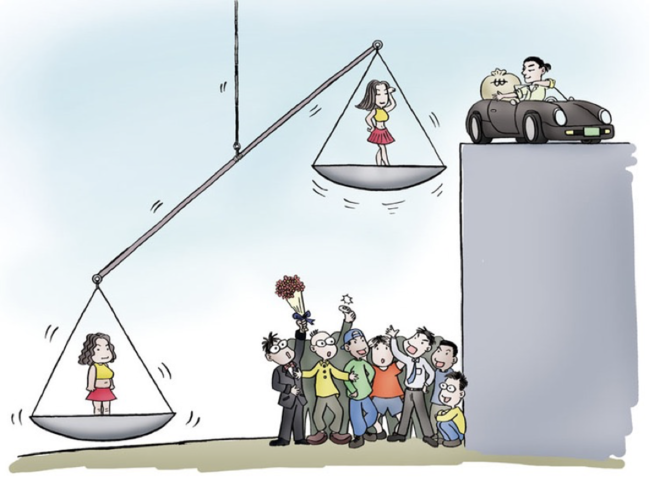

인정하기 껄끄러울 수 있지만 ‘외모’라는 것이 한 개인에 있어서, 또한 사회에 있어서 중요한 영향을 미치는 것은 분명 사실일 것이다.

‘외모지상주의’란 ‘인생을 살아가거나 성공하는데 외모를 제일 중요한 것으로 보는 사고방식’이다. 많은 연구결과들은 슬프게도 외모의 매력도가 연봉, 성과, 결혼, 처벌, 행복, 선거 등에 영향을 미친다고 말하고 있다.

한국인을 대상으로 한 ‘외모에 대한 인식’ 설문조사에서는 ‘외모는 인생에 있어서 중요하다’는 응답이 86%였고, 기업 인사담당자를 대상으로 ‘외모와 채용의 영향’에서는 ‘외모가 채용 여부에 영향을 미친다’라는 항목에 90%가 넘는 인사담당자들이 긍정의 답변을 하였다.

외모가 중요하다는 생각이 있어서일까. 의식하지 못할지라도 개인이 자신의 외모에 신경 쓰는 데에 들이는 시간과 돈은 어마 어하다. 외출하기 위해 준비하는 시간은 물론이고 외모를 가꾸기 위해 우리는 끊임없이 옷, 신발, 헤어스타일, 화장품 등을 구매하고 마사지, 성형 시술, 다이어트 등에 많은 돈과 노력을 투자한다.

우리 자신의 외모를 가꾸는 것뿐만 아니라 우리는 준수한 외모를 선호한다. 직접 입 밖으로 내기에는 무언가 불편한 말이기는 하지만, 여자들은 잘생긴 남자들과 연애하고 싶어 하고, 남자들은 예쁜 여자들과 연애하고 싶어 한다. 왜 그렇냐고 하면, 그냥 잘생기고, 예쁜 것이 좋다고 답할 것이다.

우린 대체 왜 잘생기고, 예쁜 것이 좋은 것일까? 생물학적 본능일까, 아니면 사회적 영향인가?

그저 보는 것만으로 행복해서? 그렇다면 왜 잘생기고 예쁜 외모를 보면 행복할까?

또는 주변 사람들에게 자신이 멋진 사람과 연애한다는 것을 보여주는 것을 통해 자신을 인정받고 싶어서? 만약 그렇다면 멋진 외모를 가진 연예인이나 아이돌을 좋아하는 심리는 어떻게 설명할 수 있을까?

외모지상주의의 기원

문화 심리학적 관점에서, 모든 문화는 생존을 위해서 만들어졌다고 할 수 있다. 과연 ‘외모’가 중요해진 것도 생존과 관련된 이유에서일까?

2006년 29개의 다른 문화 지역에서 진행된 ‘기생충의 유병률과 짝을 선택할 때 신체적 매력에 중점을 두는 정도’에 대한 연구 조사 결과, 기생충의 위협이 만연한 지역일수록, 더 많은 사람이 이성의 신체 매력도에 민감하게 반응하였다. 갑자기 기생충이라니 뜬금없는 소리처럼 들리겠지만 문화 심리학의 진화적 관점에서 바라보자.

신체적인 외모, 즉 매력적인 외모는 ‘번식 성공’의 높은 상관관계를 가진 ‘신체적인 건강’을 반영한다. 매력적인 형태의 얼굴과 몸매를 가진 사람, 즉 매력적인 외모를 가진 사람이 아기를 더 잘 낳기 때문이다.

기생충이 많은 환경일수록, 생존과 번식이 더욱 어려워진다. 따라서 매력적인 외모, 즉 본능적으로 건강해 보이는 사람을 찾게 된다. 건강하다면 아이들 더 잘 낳을 것이라는 본능적인 판단으로 외모가 훌륭한 사람을 찾게 된다는 것이다.

외모가 곧 ‘건강의 지표’로 작용하며 건강이 덜 확실한 환경에서 ‘신체적 매력’이 더 가치 있게 여겨진다.

따라서 이 연구는 모든 사람은 생물학적으로 진화를 위한 건강한 짝을 찾으려고 하는 일종의 코딩된 시스템을 가지고 있는데, 이것이 활성화되는 정도는 환경적인 상황에 따라 달라질 수 있다는 것을 시사한다.

유발된 문화, 전승된 문화

그렇지만 환경적인 영향만으로 설명되지 않는 것들이 분명히 존재한다. 세대에 따라 미의 기준이 달라지는 것이나 문화마다 미의 기준이 다르다는 것이 그것이다. 또한 지금 우리 사회에서 사람들이 추구하는 ‘미’가 과연 이상적인 건강 상태인지는 의문이 든다.

우리는 생태학적인 영향이라기에는 너무 과도한 성형수술이나 혹독한 다이어트가 만연한 사회 속에 살고 있는 것 같다.

이러한 현상은 ‘유발된 문화’, ‘전승된 문화’의 차이로 설명할 수 있을 것이다.

유발된 문화는 환경적 차이에 의한 문화를 의미한다. 즉 특정 생태학적, 지리적 환경 등이 사람들로부터 어떠한 반응을 불러일으키며 이러한 반응이 지속되며 하나의 문화로 자리 잡는다.

이유가 있는 ‘유발된 문화’와 달리 ‘전승된 문화’는 이유가 없어도 지속되는 문화이다. 즉 더 이상 유발된 문화가 필요하지 않게 된 시점에서도 계속해서 집단적인 무지에 의해 지속되는 것이다.

오늘날 우리 사회의 외모에 대한 집착은 더 이상 유발된 문화가 아닌 것 같다. 전승된 문화로, 집단에 의해 그 중요성과 의미는 더 커졌고, 더 커지는 중인 것 같다는 생각이 든다.

외모지상주의가 만연한 지금의 시대에 우리 사회가 어떻게 ‘외모’라는 문화를 전승해 나가는지, 우리가 사회 속에서 이 문화를 더욱 극대화시키는 역할을 하고 있는 건 아닌지, 과연 그것이 바람직한 과정의 전승 과정인지 한 번쯤 고민해 볼 필요성을 느끼는 바이다.

지난기사

* Gangestad, S. W., Haselton, M. G., & Buss, D. M. (2006). Evolutionary foundations of cultural variation: Evoked culture and mate preferences. Psychological Inquiry, 17(2), 75-95.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6808

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=6808

itzima1@naver.com