김나연

김나연

[The Psychology Times=김나연 ]

최근 우리 사회에서 발생하는 크고 작은 사건들로 인해 우울감을 느끼고 트라우마를 겪는 등 정신적으로 건강하지 못한 경우가 많이 발생하고 있다. 사람이 살아가는 것에 있어 신체 건강만큼 정신 건강 역시 중요하기에 정신 건강에 대한 관심이 필요한 상황이다.

그러나 정신 건강의 중요성과는 달리 한국은 OECD 국가 중 자살률 1위 국가이다. 한국생명존중희망재단에서 공개한 2023년 월별 자살사망자수 잠정치에 따르면 6월까지 약 7천 명 정도가 스스로 세상을 떠났다고 한다. 이외에도 2021년 정신건강실태조사 결과에 따르면 우울장애, 불안장애를 포함한 정신장애를 평생동안 경험한 비율은 27.8%로 매우 높은 수준으로 나타났다. 그러나 평생동안 정신장애로 진단 받은 사람 중 정신건강서비스를 이용한 경험이 있는 비율은 불과 12.1%에 불과한 것으로 나타났다. 이는 캐나다(46.5%), 미국(43.1%)와 비교해보았을 때 현저하게 낮은 수준임을 알 수 있다. 정신건강 서비스 이용률이 낮은 원인으로 의료서비스의 접근성이 낮으며, 정신과 진료의 경우 비용적 부담이 크고 낙인화에 대한 우려가 크며, 전문적인 인력이 부족하다는 것을 들 수 있을 것이다.

[디지털 치료제란?]

이러한 상황에서 코로나 19로 비대면 기술이 발달하게 되었고, 이는 치료의 영역에도 적용되기 시작하며 디지털 치료제가 각광받고 있다. 디지털 치료제(DTx: Digital Therapeutics)란 의약품과 같이 질병을 치료하고, 건강을 향상시킬 수 있도록 도움을 주는 소프트웨어를 의미한다. 주로 모바일 앱, 게임, 가상 현실, 챗봇 형식 등을 통해 활용되고 있다. 일반적인 치료제가 거치는 것과 마찬가지로 임상시험으로 효과를 확인하고 정부의 심사를 통과하는 과정이 필요하다. 현재로서는 우울증, 불면증, 약물 중독과 같은 인지행동 치료에 중점을 두고 있으나 기술이 개발됨에 따라 근육통, 당뇨병, 호흡기 질환 등 신체 질환에 적용하기 위한 연구 개발도 활발하게 진행되고 있다.

[디지털 치료제 시장 현황]

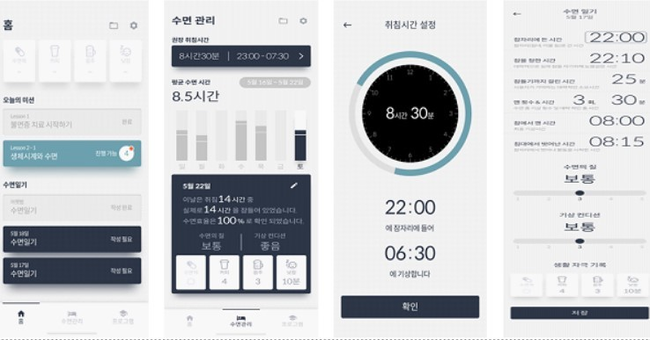

현재로서 국내에서 허가를 받은 디지털 치료기기는 2개 뿐이다. 지난 2월 허가를 받은 불면증 치료 앱인 ‘솜즈’와 4월에 허가를 받은 불면증 치료앱 ‘웰트아이’가 해당된다. ‘솜즈’의 경우 환자에게 수면 습관을 교육하고 자극을 조절하며 환자의 행동을 제한하는 프로그램을 제공하는 디지털 치료제이다. ‘웰트아이’의 경우 인지행동치료에 기반을 둔 불면증 디지털 치료 기기로 환자에게서 수집한 생활습관 데이터와 수면일기를 기반으로 맞춤형 스케줄을 제공하고 있다.

웰트 아이 디지털 치료 기기 주요 화면 (제공 = 식약처)

웰트 아이 디지털 치료 기기 주요 화면 (제공 = 식약처)

세계적으로는 ‘reST’ ‘woebot’을 예시로 들 수 있다. ‘reST’는 마약, 알코올 등 약물중독 치료를 위한 목적으로 인지행동 치료에 기반을 둔 미국의 온라인 서비스이다. 2017년 세계 최초로 FDA의 허가를 취득한 서비스이다. ‘woebot’의 경우 챗봇 형식의 온라인 서비스로 우울증과 외로움을 겪는 사람들을 돕기 위한 목적으로 개발되었다. 현재 디지털 치료제 시장은 미국에서 가장 크게 형성되어 있다. 미국은 이러한 기술을 바탕으로 개발이 어렵고 막대한 시간과 비용이 요구되는 중추신경계 질환이나 행동이나 습관 변화를 통해 치료 효과를 얻을 수 있는 만성질환을 중심으로 한 치료제를 개발하고 있다.

[디지털 치료제의 양면성]

디지털 치료제는 의료적 개입이 필요한 다양한 질환에 적용할 수 있다는 장점이 있다. 실제 정신과 진료 혹은 심리치료를 받고 있는 환자에게도 전문가와 대면하기까지의 일주일 기간동안 ‘앱’을 활용하여 도움을 받을 수 있을 것이다. 또한 전문가의 도움을 받지는 않으나 심리적인 어려움을 겪고 있는 개인에게도 디지털 기기를 활용한 치료를 통해 낙인화에 대한 우려, 전문 인력의 부족 등의 문제를 최소화 하는 치료 방법이 될 수 있다.

그러나 여전히 디지털 치료제의 한계점은 있다. 아무래도 실제 대면으로 진행되는 치료와 같은 정도의 치료 효과를 얻는 것에는 한계가 있을 것이다. 또한 디지털 기기를 활용하기 때문에 보안 문제의 발생 가능성도 간과할 수는 없다. 무엇보다 가장 큰 한계점은 디지털 치료제에 활용되는 기술과 기기를 미숙하게 다루는 경우 치료의 효과성이 떨어질 가능성이 높다는 것이다. 고연령층의 경우 미숙한 기기 이용으로 인해 디지털 치료제 자체에 대한 부정적 인식이 생길 가능성이 있기 때문에 실습 인프라를 구축하여 직접 체험해보고 사용법을 체득할 수 있도록 하는 도움이 필요할 것으로 예측된다.

전문 인력을 디지털 기기로 완전히 대체하는 것에는 어려움이 있겠지만, 보조적인 수단으로서는 충분히 가능성과 효과성을 인정받은 상황이다. 우리나라에 현재로서는 2개의 디지털 치료제만이 존재하고 있지만, 임상시험을 신청한 프로그램도 있으며, 국내에서도 빠른 속도로 많은 디지털 치료제가 개발되고 있는 상황이다. 챗봇 형식의 서비스의 경우 더욱 더 많은 데이터와 개발과정이 요구되기 때문에 상당한 시간과 비용의 투자가 필요할 것이다. 부작용의 우려도 무시할 수는 없기 때문에 다양한 학문의 전문가들의 협력적인 노력과 관심을 보여야 할 필요가 있다.

지난 기사

내가 삶을 사는 이유는...? '로고테라피'를 통해 무력감 극복해 나가기

[참고문헌]

신현욱. (2022년 11월 19일). ‘약’ 대신 ’앱‘ 처방…’국내 1호‘ 디지털 치료제 나오나[9시 뉴스]. KBS. https://youtu.be/rlTQWuCAPgY?si=o-a4AbL1bnWSeqMV

이광호. (2023년 9월 5일). ’3호 유력‘ 디지털 치료 기기, 임상 다시 한다…허가 ’안갯속‘. SBS biz. https://n.news.naver.com/article/374/0000349995?sid=103

이영승, 김윤상. (2023.02). '디지털 치료제에 관한 연구: 제품 사례 분석과 제언'. 한국디지털콘텐츠학회논문지 제24권 제2호

양희세, 최상열, 어수혁, 김예지, 최훈. 2023.05. '멘탈케어를 위한 디지털치료제 개발 동향: 마로 사례를 중심으로'. 한국콘텐츠학회.

김성현, 박효은, 이동훈. 2022. 정신건강 영역에서의 디지털 치료제 동향과 시사점. 한국상담심리학회. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7219

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7219

sgna010203@naver.com