방주원

방주원

[The Psychology Times=방주원 ]

이 글을 읽기 시작한 당신, 오늘 하루 당신의 감정이 얼마나 노동했는지 떠올려 보라. 자기 일을 떠넘기는 상사, 습관적으로 무안을 주는 교수, 일거수일투족을 통제하려는 부모님 등 각자 감정 노동을 제공했던 존재들이 생각날 것이다. 대외적 자아의 작동에 어느 정도 익숙한 현대인들이라지만, 어쩔 수 없는 상황에서 감정 서비스를 제공할 수 있는 사회인들이라지만. 이런 사실에도 불구하고 유독 나의 감정적인 피로가 심하다고 느낀다면, 지금부터 이 글에 주목하기를 바란다.

강한 부정은 긍정이고, 강한 긍정은 부정이다

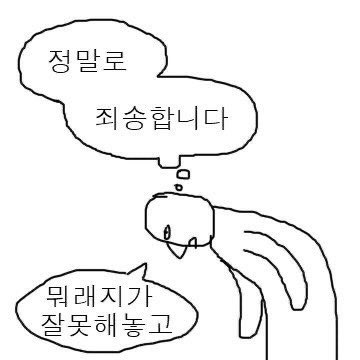

‘남들 다 하는 감정 노동, 생활인데 왜 유독 나만 더 힘들지?’라는 생각이 들 때, 당신은 위 소제목을 떠올려 볼 필요가 있다. 그리고 내가 부정적 상대에게 너무 강하게, 과도하게 긍정적인 태도를 보여 나를 더 피곤하게 만드는 건 아닌지 되돌아봐야 한다. 좋아하는 사람에게 일부러 짓궂게 구는 아이들처럼, 싫어하는 사람에게 과도하게 고개 숙이고 굽신거리거나 심지어 칭찬하는 행동은 대상을 향한 부정적 감정을 숨기려는 심리 현상일 수 있다. 이는 '반동형성'이라는 방어기제가 작동된 것으로 자신에게 발생하는 특정 심리적 욕구나 충동에서 벗어나고자 이를 과하게 억압하고, 그 심리와 정반대의 행동을 하는 경우이다.

'반동형성'의 부작용

이러한 '반동형성'의 가장 큰 부작용은 발생 과정에 있어서 감정적 소모가 너무 크다는 것이다. 너무 싫어하는 사람이지만 애써 그 마음을 숨기려 그에게 과도하게 맞춰주고, 수용하고, 심지어 자기 자신을 낮추면서까지 감정을 숨기려고 한다면 마음이 갖는 피로가 심해질 수밖에 없다. 또한 '반동형성'을 받아들이는 사람이 그 본심을 생각보다 쉽게 알아차릴 수 있는 부작용이 있다. 상대를 과도하게 칭찬하거나 무조건 인정하는 태도는 생각보다 그 의도가 쉽게 읽히는데, 이는 받아들이는 사람의 마음도 편치 않기 때문이다. 내가 알고 있는 사실은 남도 얼마든지 인식할 수 있고, '반동형성'이 절대적으로 감정을 숨길 수 있는 방법이 아니라는 것이다. 예를 들어 싫어하는 사람에게 동의하는 척하다가 은연중에 비꼬는 말을 한다든지, 대놓고 반박하지는 못하지만 표정과 말투로 불편함을 드러내는 등의 수동공격이 동반되면 모두에게 좋을 것이 없는 찝찝한 상황이 이어지게 된다. 그렇다면 이러한 심리 현상은 왜 발생하게 되는 걸까?

모든 것의 시작은 '자존감'이다

'반동형성'은 나의 자존감이 어떤 상태에 있는지에서부터 시작한다. 자존감은 크게 '외현적 자존감'과 '내현적 자존감'으로 나뉘는데, 먼저 외현적 자존감은 자기 선호, 자기 가치감으로 드러나는 자존감이다. 이는 나 자신 외에 타인도 쉽게 인식할 수 있는 자존감으로 겉으로 보이는 자기 수용적인 측면을 적극적으로 나타낸다. 그리고 내현적 자존감은 의식하지 않으면 작용하지 않는 자존감으로, 질문이나 단서로 인해 드러나는 내면의 요소이다. 또한 스스로를 정의하는 자기개념과 밀접한 관련이 있으며 일정 요소와 대응되지 않고 추상적으로 존재한다. '반동형성'은 외현적 자존감보다 내현적 자존감이 더욱 클 때, 그리고 그 내현적 자존감이 불안정할 때 '손상된 자존감'의 결과로 발생한다. '손상된 자존감' 유형의 사람들은 밖으로 드러나는 자존감은 낮지만 암묵적인 자존감이 높은 상태로 자아를 이끌어나갈 힘이 떨어지고, 과잉 순응적인 태도가 익숙해져 있다. 내면의 숨겨진 부정적 감정을 건강하게 드러내거나 극복할 심리적 토대가 마련되지 않은 상황에서 극단적인 방어기제인 '반동형성'이 나타나는 것이다.

고개 숙이기 전, 다시 한번 생각하라

습관적으로 '반동형성'이 발생하여 나도 모르게 나의 생각을 포기하고, 고개를 숙이려 할 때. 우리는 다시 한번 그 이유를 생각해봐야 한다. 정말로 나는 이 사람에게 동의하고 있는가? 이 사람을 존중하며, 그렇게나 맞는 말이라고 생각해 이런 행동을 하는가? 만일 그렇지 않다는 결론이 나온다면, 그 행동을 일단 멈추어 볼 필요가 있다. 그 사람에게 드는 부정적 마음을 과도하게 감추지 않고 적당히 받아들이는 것으로 충분하다. 당신은 그토록 자기 자신을 낮출 필요도, 그로 인해 기진맥진하거나 불쾌할 필요도 없다는 사실을 인지하고 있다면 '반동형성'의 순간을 보다 빠르게 포착할 수 있을 것이다. 그리고 그 순간부터 우리의 감정은 '노동'이 아닌 '기능'을 할 수 있게 될 것이다.

지난 기사

참고문헌

1) 심리상담게시판[비움심리상담센터]. 2023. http://www.maumbium.com/edu/data_read.php?data=c2VxPTEwNg==%7C%7C

2) 허지원. (2020). 나도 아직 나를 모른다. 경기:김영사

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7631

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7631

luv10002@naver.com