김민지

김민지

[The Psychology Times=김민지 ]

PIXABAY

PIXABAY

「 그녀는 그가 자신을 사랑한다고 굳게 믿었다.

“그걸 어떻게 알아? ” 내가 물었다.

“집 앞을 지나가면, 그가 내 생각을 하고 있다는 걸 알 수 있어.”

그러곤 만면에 웃음을 띠며, 그녀는 자신이 생각하는 너무나 확실한 ‘증거’를 말해 주었다.

“그 집의 블라인드가 열려 있다는 건, 나를 사랑하는 마음이 넘치고, 나를 너무 보고 싶다는 거야.”

“닫혀 있다면? ”

“그렇다면 그땐, 뭔가 다른 할 일이 있는 거야. 꼭 해야만 하는 그런 일들 말이야.” 그렇게 말하면서 그녀가 어깨를 으쓱했다. “그래도 결국은, 다시 또 열고 말거든. 그럼 나를 원한다는 걸 알 수 있어. 날 너무나도 원하지만, 말을 못 하고 있는 거야.”

“그렇지만 그 사람, 법원에 당신의 접근 금지 명령을 내렸다면서.”

“그러고 싶어서 그런 게 아니야. 그 사람의 주변 누군가가 그러도록 만든 거지. 틀림없다니까? ” 목소리를 낮춰 속삭이던 그녀가, 다시 분노를 담아 언성을 높였다.

“그의 마음은 절대로 그렇지 않아! 내가 느낀단 말이야! 그리고, 나도 그 사람을 정말로 사랑하고 말이야! ” 」

모든 인간이라면, 사랑받고자 하는 욕구를 가지고 있다. 그러나 그 누구도, 진정한 ‘사랑’이 무엇인지 정의하기란 쉽지 않다. 사랑은 그 종류도 다양하다. 부모가 자식에게 갖는 무조건적인 사랑, 연애 감정을 나누는 연인들이 느끼는 성적 욕망, 오랜 세월을 함께한 동반자 간에 느끼는 원숙한 책임감 또한 그 종류의 하나에 속한다. 사랑은 양방향일 수도 있으며, 외방향일 수도 있고, 폭력적일 수도, 치유적일 수도 있다. 무엇보다 사랑이 가진 장점이라 함은, 가족에게 사랑받으며 성장한 경험이 어른이 되었을 때에도 우울을 이겨낼 힘이 되어줄 수 있다는 것이다. 또 어른이 되었을 때 힘이 되고 사랑해 주는 사람의 존재는 힘든 어린 시절에 받았던 상처의 해독제가 되어주기도 한다. 그러나 때로는, 실연이나 파경처럼 우울증을 일으킬 수 있을 뿐 아니라 이전에 겪었던 상실의 아픔을 다시 들쑤시게 될 수도 있다.

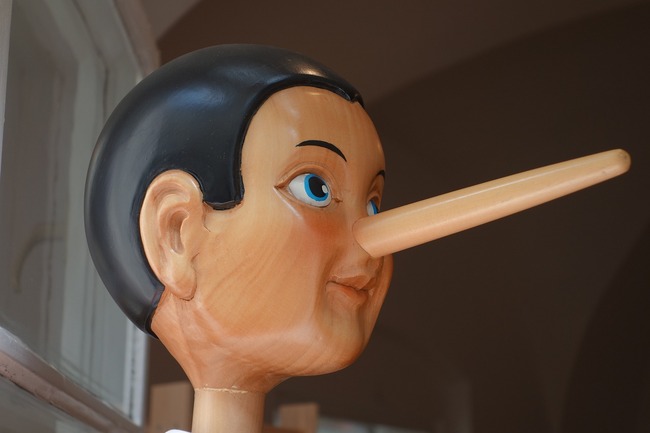

‘사랑’과 ‘망상’은 유사하다. 의학적 정의로만 본다면, 망상이란 ‘상대방의 사회적, 문화적, 종교적 배경과 부합하지 않는 잘못된 확신’을 일컫는다. 누군가가 속한 사회, 문화, 종교의 준칙을 알지 못한다면, 그러한 배경과 부합하는 것이 무엇인지 판단하는 것이 무척이나 어렵다. 즉 사랑에 빠진 사람이나, 망상에 빠진 사람이나 생판 남이 보기에는 비합리적인 행동과 오해 속에서 사는 것이나 마찬가지라고 보아도 무방하다는 것이다. 그러나 사랑에 빠진 것이나 그러한 사람을 정신의학에서 망상으로 취급하지는 않는다. 예외가 되는 경우가 있다면, ‘색정 망상’이라 불리는 망상 장애의 한 종류인데, 서론의 [논픽션 대화문] 속의 예시를 떠올리면 될 것이다. 이 망상 장애는 누군가가 자신을 사랑한다고 굳게 믿는 형태로서, 보통 모르는 사람이나 유명인이 대상이 되곤 한다.

하지만 누군가가 나를 진심으로 사랑한다는 것을 어떻게 알 수 있는 것일까? 어떤 신호가 존재하고, 그것을 자신의 식대로 해석하고, 또 그 결과를 과감히 믿어야 하는데, 그 과정이 망상에 빠지는 것과 크게 다르다고 확신할 수 있을까? 물론, 그 신호는 예시의 대화문 속의 ‘블라인드를 여닫는’ 행위처럼 딱 떨어지지는 않는다. 훨씬 미묘하다. 우리는 사회적으로 보다 일반화된 각종 신호를 읽는 법을 배우지만, 그 해독 과정에서는 늘 여러 오해가 넘쳐나기 마련이다.

자신의 망상을 깨달은 사람은, 자신이 믿었던 것이 처음부터 사실이 아니었다는 것을 점차 실감하게 된다. 그리고 비로소 자신이 잘못 보았거나, 오해했다는 점을 인정한다. 반면에, 기존의 망상을 고스란히 박제해서 과거의 순간 속에 남기는 사람 또한 존재한다.

반대되는 증거를 아무리 많이 접한다 해도, 어떠한 믿음을 놓지 않는 데는 나름의 이유가 있다. 그것이 바로 인간이 실망과 상실에 대처하는 하나의 방법이자, 생존을 위해 때로는 그래야만 하는 것이기 때문이다.

그리고 가끔은, 채 낫지 않았던 상처가 새로운 상실의 아픔 때문에 다시 드러나기도 한다. 예를 들면, 부모님의 죽음에 대한 애통함이, 연인이나 반려자를 잃은 아픔 뒤에 가려져 있어 시간이 흐른 뒤에야 삶을 돌아보게 되는 경우처럼 말이다. 이처럼 사랑하는 이를 잃는 것이란 괴롭기 짝이 없는 일이다. 하지만 그 괴로움은 지난날의 결정을 돌아보고 우리 삶의 방향을 바꾸는 계기가 되기도 하기에, 분명 인간의 생에 있어 의미있다고 할 만한 아픔일 것이다.

지난 기사

"안물어봤고 안궁금해요 네얘기" –답정너야 물렀거라(1)-

"방금 그거, 나만 불편해?" -답정너야 물렀거라(2)-

“태어난 순간부터 누군가의 첫사랑이 되어 본 적 있어요?”

“사실은, 빨리 철들지 않아도 되었던 친구들이 참 부러웠던 것 같아요.”

[1] 노답 인생+구제불능 인간=나 : “나란 인간은 언제서부터 잘못된 걸까요”

[2] 노답 인생+구제불능 인간=나 : “나란 인간은 언제서부터 잘못된 걸까요”

참고문헌

린다 개스크. (2020). 당신의 특별한 우울. 윌북

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7856

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=7856

ming.x.di@gmail.com