서정원

서정원

[The Psychology Times=서정원 ]

무지개의 색깔은 몇 개?

여러분에게 있어서 무지개의 색깔은 몇 개로 보이시나요? 아마 대부분 7개라는 대답이 자동적으로 나올 것 입니다. 그러나 과거 우리나라에서는 전통적으로 무지개 색을 5개로 보았다고 합니다. 오방색이라고 불리는 흑,백,청,홍,황색이 바로 그것입니다. 동양의 음양오행설의 기반으로 색깔을 구분지은 것입니다. 지금의 우리 눈으로 보기에 오방색은 무지개와는 다소 동떨어져 보이지 않나요? 하지만 우리에게 ‘일곱 빛깔 무지개’라는 말이 익숙해져있을 뿐, 이것 또한 정답은 아닙니다.

무지개를 7색깔로 처음 정의한 사람은 뉴턴입니다. 빛을 프리즘에 통과시킬 때 빛이 다양한 색깔로 분산되는 것을 보고, 이를 7가지 색깔로 명명한 것입니다. 뉴턴의 이러한 명명 이전의 유럽에서는 무지개를 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 보라의 5가지 색으로 보았습니다. 이를 두고 사람들은 뉴턴이 당시 성스러운 숫자로 여겨지던 7을 일부러 무지개와 관련지었던 것으로 추측합니다. 사실 뉴턴의 실험처럼 프림즘으로 빛의 스펙트럼을 분리하면 134색에서 207색까지도 구분할 수 있습니다. 하지만 이러한 많은 색이 있더라도, 각 문화권에 따라 색을 다르게 인식한 것입니다. 실제로 이슬람권에서는 빨강, 노랑, 초록, 파랑의 4가지로, 아프리카의 쇼나(Shona)부족은 빨강, 노랑, 파랑의 3가지로 무지개를 표현했다고 합니다. 이처럼 전세계에 같은 무지개가 뜨더라도, 그 색깔은 각자 이름지은 대로 읽어지게 됩니다.

나라별 색채 어휘의 차이

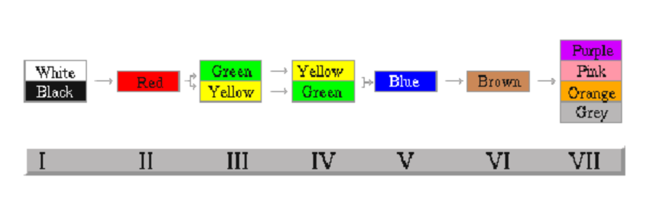

나라 별로 표현하는 무지개의 색깔을 보면, 서로 어느 정도 겹치는 것 같으면서도 약간의 차이점이 존재합니다. 이러한 현상은 나라별 색깔 어휘의 공통점과 차이점을 통해 설명할 수 있습니다. 20가지의 언어권을 연구한 Berlin & Kay(1969)에 따르면 문화권과 상관없이 보편적으로 통용되는 기본 색채가 존재한다고 합니다. 예를 들어, 모든 언어는 어두운색(검은색) 계열과 밝은색(흰색) 계열을 표현하는 2가지 어휘를 기본적으로 갖고 있습니다. 기본 색채어는 2가지에서 11가지까지 존재하는데, 신기하게도 색채어가 추가되는 순서가 보편적으로 통일되게 나타난다고 합니다.

기본 색채어가 2개인 언어는 검은색과 흰색을 표현하고, 3개인 언어는 여기에 빨간색을 더해서 표현할 수 있습니다. 기본 색채어가 4~5개인 언어는 거기에 더해 노랑과 초록까지, 6개인 언어는 파랑까지도 표현할 수 있는 것입니다. 이렇듯 통용되는 기본색이 존재하지만 기본 색채어가 추가되는 정도가 달라지면서, 기본 색채어의 개수는 언어권별로 차이가 나타나게 됩니다.

‘파란색’ 단어가 존재하는 이유는?

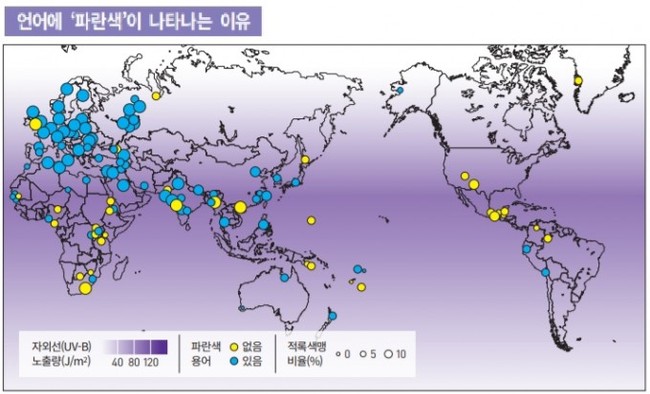

이러한 현상이 언어 간 두드러지게 나타나는 차이는 초록과 파랑의 구분입니다. 여러분은 ‘푸르다’라는 단어를 떠올리면 어떤 색깔이 떠올려지시나요? 초록색이 떠오를 수도, 파란색이 떠오를 수도, 혹은 그 둘이 섞인 색깔이 떠오를 수도 있을 것 같습니다. 우리말의 ‘푸르다’처럼, 전통적인 베트남어, 태국어, 남아프리카의 츠와나어, 웨일스어 등 많은 언어권에서는 초록과 파랑을 구분 짓지 않고 둘을 통틀어 부르는 어휘만 존재했다고 합니다. 이러한 언어권을 통틀어 ‘Grue’(Green+Blue) 언어권이라고 칭하기도 합니다. 지도를 통해 이 나라들을 보면 여러 대륙을 걸쳐 공통적으로 이러한 현상이 발생함을 관찰할 수 있습니다.

무지개를 음양오행이나 성스러운 숫자와 연결 지은 과거의 사례들을 볼 때, 색깔의 구분이 문화에 영향을 받음을 유추할 수 있습니다. 하지만 아시아, 중앙아메리카, 아프리카 등 이토록 다양한 문화를 가로질러 Grue 언어권이 나타난 이유는 무엇일까요? 이에 대해 ‘환경’과 ‘시각 능력’으로 그 이유를 설명한 연구가 있습니다. (Josserand M, 2021)

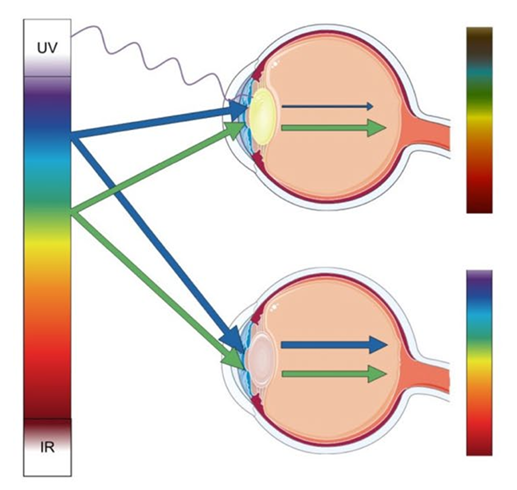

해당 연구팀은 중앙아메리카나 동아프리카와 같은 지역에서 파랑을 의미하는 어휘가 드물다는 것을 관찰했습니다. 비록 대륙이 다르지만 이들 지역의 특징을 찾아본 결과, 적도 부근에 위치한다는 환경적 공통점을 찾아낼 수 있었습니다. 이러한 적도 부근의 지역은 280~315mm 파장대의 자외선(UV-B)의 노출량이 높은데, 이러한 자외선에 노출될 수록 우리 눈의 렌즈 역할을 하는 수정체는 점차 갈색화가 됩니다. 수정체가 갈색화가 되면 우리 눈은 마치 황색 필터가 덧씌워진 것처럼 세상을 보게 됩니다. 때문에 파랑색을 보더라도, 파랑 위에 노란 필터가 덮여서 마치 초록색에 가깝게 인식하게 되는 것입니다. 때문에 적도 부근의 지역의 사람들은 시각 능력이 변화되며 파랑이 초록과 비슷하게 느껴지기에, 파랑 어휘를 초록 어휘로 뭉뜽그려서 함께 지칭하게 되었다고 추측할 수 있습니다. 즉, 자연환경이 시각 능력을 변화시켜 어휘의 차이까지 영향을 준 것입니다. 그럼에도 연구팀에서는 자외선 노출과 더불어, 문화적 복잡성과 같이 다방면의 요소도 함께 고려해야 함을 언급했습니다. 이처럼 언어의 차이를 이해하기 위해서는 문화적, 생물학적, 물리적 환경과 같이 다양한 맥락을 함께 보아야 할 것입니다.

어휘의 차이가 우리의 색깔 판단에 영향을 줄까?

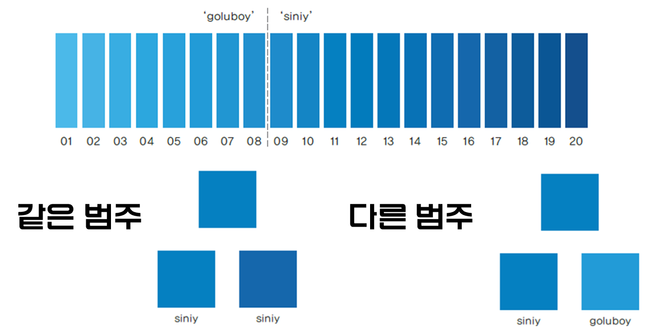

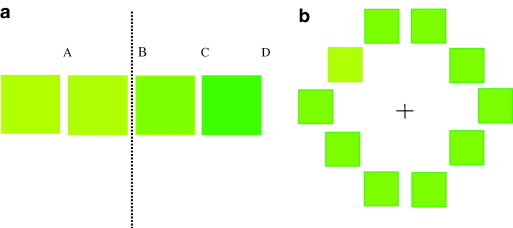

나라별로 어휘의 다양성이 다르다면 자연스럽게 들 수 있는 의문이 있습니다. 언어가 다양한 만큼, 세상도 다르게 보지 않을까? 언어가 우리 머릿속의 인지능력에도 과연 영향을 끼칠까? 이러한 의문에서 시작해, 서로 다른 언어권을 비교해 본 실험 연구가 있습니다.(Winawer, J et al, 2007) 이 실험에서 주목한 언어는 러시아어입니다. 러시아어에서는 파란색을 두 가지로 더 구분짓는데, 밝은 계열의 파랑을 ‘goluboy’로, 어두운 계열은 ‘siniy’로 지칭합니다.

이 실험은 영어 사용자들과 러시아어 사용자들을 대상으로 하였습니다. 그리고 이들에게 goluboy나 siniy 색깔을 선택지로 주고, 파란색 자극을 하나씩 문제로 제시하였습니다. 참가자들은 제시된 파란 자극이 선택지 중 무엇과 같거나 다른지 판단하는 과제를 수행했는데, 이때 선택지는 goluboy와 siniy 중에서 ‘같은 범주’의 선택지를 주는 경우와, ‘다른 범주’ 색을 선택지를 주는 경우가 있었습니다.

실험 결과, 러시아어 사용자들은 ‘같은 범주 찾기’에 비해 ‘다른 범주 찾기’ 과제를 더 빨리하는 것으로 나타났습니다. 그러나 영어 사용자들은 두 과제 간의 속도 차이가 거의 나타나지 않았습니다. 이 결과는 러시아어 사용자에게는 siniy와 goluboy가 구별이 되기 때문에 차이점을 더 빨리 발견할 수 있었음을 의미합니다. 영어 사용자에게는 애초에 두 색깔이 구분되어 인식되지 않으니 두 과제의 난이도 차이 또한 느껴지지 않았던 것입니다.

우리에게 조금 더 친숙하게 느껴지는 한국어 연구 결과도 있습니다. (Roberson, D et al, 2008) 이 연구에서는 한국어에서 초록색과 연두색을 구분 짓는다는 것을 주목하였습니다. 이와 달리 영어권에서는 연두와 초록을 모두 초록으로 뭉뚱그려 지칭합니다. 연구자들은 위의 러시아어 실험과 같이 연두색과 초록색 자극을 제시하는 실험으로 한국어 사용자들과 영어 사용자들을 비교해 보았습니다. 어쩌면 당연하게도 러시아어 실험과 동일한 결과가 나왔습니다. 한국어 사용자들은 연두와 초록이 구분되어 보이기 때문에 ‘다른 범주 찾기’ 과제를 더 빨리할 수 있었습니다.

두 실험의 결과는 부호화 용이성(Code ability)을 통해 설명할 수 있습니다. 여기서 말하는 부호(Code)는 어떤 대상을 상징으로 만드는 것이며, 이러한 부호화가 쉬운 정도를 부호화 용이성이라고 말합니다.

어휘가 없다는 것은 결국 부호화 용이성을 떨어지게 만듭니다. 우리는 어떤 색깔을 볼 때 부호화 용이성이 높은 통상적인 색깔, 그 색깔에서 가장 원형적인 색깔을 기억하게 됩니다. 반대로 색깔과 색깔 사이의 경계선에 위치하여 지칭하는 이름이 없는 색깔들은 부호화 용이성이 낮기 때문에, 색깔을 잘못 분류하거나 잘못 기억하는 현상이 나타날 수 있습니다.

앞선 두 실험 결과를 설명하자면, 영어에서는 연한 파랑이나 연한 초록을 지칭하는 어휘가 없기 때문에 영어 사용자들에게서 goluboy와 연두색을 머릿속에서 부호화하는 능력이 떨어진 것입니다. 즉, 어휘의 차이가 결국 마음속의 색깔을 인지하고 저장하고 판단하는 것에 영향을 끼쳤음을 의미합니다. 무지개의 색의 개수부터 색깔에 대한 기억까지, 어휘가 다르면 ‘말 그대로’ 세상을 다르게 볼 수 있습니다.

<참고문헌>

Berlin and Kay(1969), Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley, New York: Academic Press.

Josserand, M., Meeussen, E., Majid, A., & Dediu, D. (2021). Environment and culture shape both the colour lexicon and the genetics of colour perception. Scientific reports, 11(1), 19095.

Roberson, D., Pak, H., & Hanley, J. R. (2008). Categorical perception of colour in the left and right visual field is verbally mediated: Evidence from Korean. Cognition, 107(2), 752-762.

Winawer, J., Witthoft, N., Frank, M. C., Wu, L., Wade, A. R., & Boroditsky, L. (2007). Russian blues reveal effects of language on color discrimination. Proceedings of the national academy of sciences, 104(19), 7780-7785.

박영경, “[프리미엄리포트] 파랑일까, 초록일까”, 동아사이언스, 2021.12.11, https://m.dongascience.com/news.php?idx=51010

이수연. (2009). 한국어 2 차 기본 색채어의 사용 양상. 관악어문연구, 34, 213-229.

이윤선, “207색 무지개를 찾아서”, KISTI의 과학향기 칼럼, 2015.09.28, https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3409166&cid=60335&categoryId=60335

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8288

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8288

wowowow07@naver.com