나누리

나누리

[The Psychology Times=나누리 ]

여러분은, ‘나치즘’에 대해서 알고 있나요?

나치즘은 독일 역사에서 지울 수 없는 가장 치욕스러운 역사의 한 부분이기도 합니다.

나치즘은 우생학을 바탕으로 한 전체주의 사상의 일부이며, 독일인만이 가장 우월한 유전자를 가지고 있으며, 이외의 인종이나 민족은 그만한 가치가 없다는 의미를 내포하고 있습니다.

세계 2차대전 속에서 독일은, 반유대주의와 반자유주의를 표방하며, 수많은 사람의 목숨을 앗아가고, 삶의 터전을 빼앗고, 수년이 지난 오늘날까지 피해자에게 트라우마를 안겨주는 잔혹한 만행을 저질렀습니다.

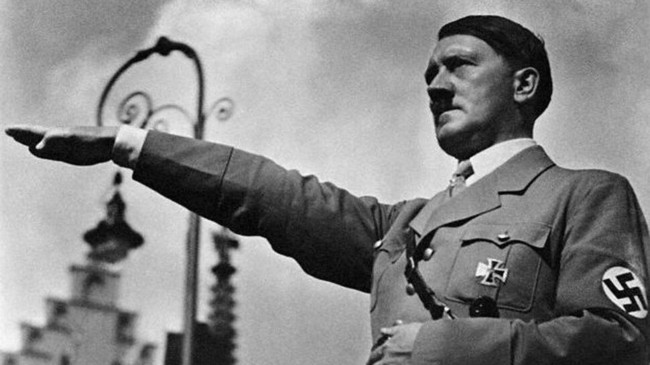

그러한 악행의 중심에 서 있었던 인물을 빼먹을 수는 없겠죠, 팔을 치켜든 채 검은 콧수염을 달고 있는 남자, 바로 ‘히틀러’입니다.

논리적으로 생각할 수 있는 사람이라면, ‘자신의 민족이 가장 우수하며, 타 민족은 열등하니 희생되어도 상관없다’는 말이 설득력이 있다고 생각하지는 않을 것입니다. 그러나, 당시의 독일의 많은 사람들은 그의 말에 동요하고, 설득당했습니다.

그만큼 당시 그의 말은 강력한 힘을 지녔다고 볼 수 있는데, 그렇다면 극단적인 전체주의 사상이 그의 뇌리에 자리 잡게 된 이유는 무엇일까요?

그의 살아온 인생에서 '독재자로서의 성장'에 영향을 준 사건이 존재했을까요?

1. 폭력적이었던 히틀러의 아버지

히틀러의 여동생 등 여러 사람이, 그들의 아버지는 집안에서 폭군과 다름이 없었다고 증언했습니다.

명령을 거부하면, 아내든 어린 아들이든 가차 없이 때렸고, 아돌프는 이러한 아버지의 강압적인 태도에 반항하다가 더욱 많이 매질을 당하기 일쑤였다고 합니다. 또한, 그는 아버지가 원했던 공무원이 절대 되지 않기 위해, 오히려 미술에 심취하는 등 다른 길을 걷고자 노력했다고 합니다.

고명섭(2006)은, “아버지가 지나치게 폭력적이고 압제적일 경우 자식은 그 아버지를 아버지로 받아들이기를 거부하게 되고, *오이디푸스 시기를 순조롭게 극복하지 못한다. (중략) 게다가 어머니와의 애착이 강할 경우 아버지의 폭압적 개입과 어머니에 대한 폭력은 어린 자식에게 견딜 수 없는 무력감을 심어준다”라고 말했습니다. 무력감을 지속적으로 느끼게 되면, 아이의 마음에는 자신에 대한 부정적인 자아관이 생길 가능성이 커지고, 폭력적인 외부 환경이었던 아버지와 같은 대상을 단번에 제거할 수 있는 전능한 힘을 꿈꾸는 ‘환상적 자아관’이 자라기도 한다고 합니다.

*오이디푸스 콤플렉스: "어머니를 손에 넣으려는, 또한 아버지에 대한 강한 반항심을 품고 있는 앰비밸런스적인 심리를 받아들이는 상황을 말한다."(Wikipedia)

2. 점차 현실과는 멀어졌던 히틀러

남동생이 갑작스러운 죽음을 맞이하고, 폭력적이었던 아버지가 갑작스럽게 뇌출혈로 사망하자, 그의 내면의 평화에는 점차 금이 가기 시작했고, 결국 학교 생활이 어려워져 학업을 중단하게 되었습니다. 학교를 떠나며 사회와 단절하게 되자, 그는 점차 내성적으로 변했고, 미술에 몰두하기 시작했습니다. 그러나 2번의 미술 시험에서 낙방하자 모든 사람과 관계를 끊고 잠적하기도 하며, 심지어 병영기피자로서 노숙자들의 쉼터에 숨어들어 살기도 하는 등 기괴한 행보를 이어갔습니다.

해당 시기는 민족주의의 흐름이 유럽에 전파되었던 시기인데, 히틀러는 이 과정에서 반유대주의에 점차 물들어가고, 제국으로 성장한 자신의 조국을 동경하기 시작했습니다.

당시, 독일의 경제, 사회, 문화의 핵심부에 유대인의 비율은 점차 늘어나고 있던 상황이었고,

히틀러는 여느 극단적 민족주의자들처럼 그들에게 위기감, 경쟁 심리를 느끼며 더욱 혐오감을 키워갔습니다.

3. 1차 대전에 군인으로 참전했던 히틀러

미래가 뚜렷하게 그려지지 않던 히틀러에게 전쟁은 오히려 한 줄기의 기회 같은 것이었습니다.

그는 바이에른 제16 보병 연대에 자원입대했고, 전선에서의 치열한 전투 속 사람들이 공포감에 떨 때에도, 그는 오히려 놀랍도록 침착한 모습을 보였다고 합니다.

1차대전이 독일의 패배로 끝나자, 독일 내부에는 독일의 패배가 ‘배후의 음모’라는 이름으로 거짓된 선동이 시작되었습니다. 이들은 내부의 배신자 때문에 독일이 패전국이 되었다고 여겼고, 이러한 배신자들로 바이마르 공화국을 설립한 사회주의자 계열의 사람들과, 유대인들을 꼽았습니다.

결국 그는 정치인으로서의 삶을 살기로 결심해 1919년 독일 노동자당에 합류했고, 자신과 비슷한 사상을 가진 당원들 사이에서 점차 입지를 키워갔습니다. 결국 1934년, 그는 독일의 총통으로 취임하게 되고, 독일을 1차 대전의 패전국의 지위에서 벗어나게 만들어야 한다는 일종의 착각에 휩싸여, 2차대전의 전범국의 구덩이에 빠뜨리고 말았습니다.

이러한 히틀러의 선택은 오로지 그의 생각만이 바탕이 된 것은 아니었습니다. 1929년 경제 대공황 등의 세계적인 경제위기로 패전국이었던 독일의 경제 상황은 이전보다 더욱 악화되었고, 불안했던 대중들의 심리를 교묘하게 설득시켰던 나치즘의 논리가 수많은 독일 국민을 빠져들게 만들었습니다.

이에 역사학자 임용한 박사는 이렇게 말했습니다. “히틀러가 끔찍한 독재자가 된 데에는, 독일 사람들이 당시의 정치적 마비, 경제적 빈곤, 문화적 위축, 공산주의들로부터 자신들을 지켜줄 카리스마 있는 지도자라고 여겼기 때문이다.”

여러 사람을 공포에 몰아넣었던 히틀러 그 자신도, 불안한 심리적 기제를 지니고 있었고, 그에게 선동 당한 대부분의 사람들도, ‘불안함’에 의해 이성적인 사고 과정을 거치지 못했던 것을 알 수 있습니다.

사람의 내면에 있는 불안이 때로는 비이성적이고 위험한 결과를 초래할 수 있기에, 우리는 더욱 자신의 불안에 귀를 기울이고, 그것이 극단적인 방향으로 어긋나지 않게 스스로를 잘 관찰해야 할 필요가 있지 않을까요?

<참고문헌>

wikipedia, “나치즘”

wikipedia, "오이디푸스 콤플렉스"

고명섭. (2006). 히틀러 : 원한의 심리학, 파멸의 정치학. 인물과 사상, 66-115.

youtube, “오은영 박사님이 시급했던 어린 시절! 은둔형 외톨이 히틀러가 독일의 우두머리가 된 이유 [전쟁사 읽어드립니다 EP.09] | 역사학자 임용한 박사”,

URL: https://youtu.be/AwRBn1KqNNI?si=tcv4CvEywowusIzy

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8307

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8307

nanuri0402@naver.com