조수빈A

조수빈A

[한국심리학신문=조수빈A]

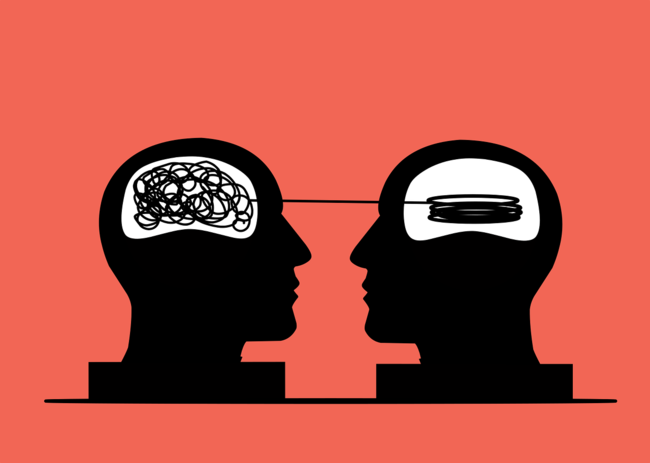

사진 출처: Pixabay공감을 강조하는 시대에 공감이 더 어려워진 것은 기분 탓일까. 누구는 해결책을 제시한 것이 감정을 무시하는 행동이라며 비난받고, 누구는 감정에 호소하는 위로는 하등 도움이 안 된다며 허울뿐인 말로 취급받는다. 이렇게 해도 문제, 저렇게 해도 문제. 대체 그들이 원하는 완벽한 공감이란 무엇인가. 이제는 의문을 넘어서서 슬슬 짜증이 날 지경이다. 둘 다 타인을 위한 마음에서 출발했을 텐데, 어느새 공감해 주고 싶은 마음은 싹 사라지고 없다. 최근에 이런 일을 자주 보면서 필자는 공감의 본질이 많이 흐려졌다고 생각한다. 삶이 무의미하게 느껴질 때 삶의 의미를 찾으려는 것처럼, 이번에는 잃어버린 공감의 의미를 되찾기 위해 공감에 대해 자세히 살펴보려고 한다.

사진 출처: Pixabay공감을 강조하는 시대에 공감이 더 어려워진 것은 기분 탓일까. 누구는 해결책을 제시한 것이 감정을 무시하는 행동이라며 비난받고, 누구는 감정에 호소하는 위로는 하등 도움이 안 된다며 허울뿐인 말로 취급받는다. 이렇게 해도 문제, 저렇게 해도 문제. 대체 그들이 원하는 완벽한 공감이란 무엇인가. 이제는 의문을 넘어서서 슬슬 짜증이 날 지경이다. 둘 다 타인을 위한 마음에서 출발했을 텐데, 어느새 공감해 주고 싶은 마음은 싹 사라지고 없다. 최근에 이런 일을 자주 보면서 필자는 공감의 본질이 많이 흐려졌다고 생각한다. 삶이 무의미하게 느껴질 때 삶의 의미를 찾으려는 것처럼, 이번에는 잃어버린 공감의 의미를 되찾기 위해 공감에 대해 자세히 살펴보려고 한다.

공감의 메커니즘

공감이 다소 추상적인 개념으로 느껴질 수도 있지만, 생물학적으로 설명할 수 있는 증거가 존재한다. 이탈리아의 저명한 신경심리학자인 리촐라티 교수는 원숭이의 뇌에 전극을 심어 뉴런이 어떻게 활동하는가를 관찰하고 있었다. 그런데 실험자가 건포도를 집어 드는 모습을 본 것만으로도 원숭이가 쟁반에서 건포도를 집었을 때와 똑같은 반응 소리가 울리는 것이 아닌가! 이렇게 해서 그는 직접 경험하지 않더라도 보거나 듣고만 있을 때 동일한 반응을 하는 거울 뉴런을 발견했다. 이후 공감의 생물학적 기제는 거울 뉴런으로 설명되며, 현재 연구가 활발히 진행되고 있다. 공감에도 과학적인 근거가 있다니, 정말 놀랍지 않은가?

공감의 방식

공감이라고 하면 정서적 공감만을 떠올리기 쉬운데, 다른 사람의 입장을 고려하고, 상황을 맥락 속에서 이해하는 인지적 공감도 있다. 인지적 공감은 상대방의 존재가 나와 다르다는 상호 존중의 태도를 인지하는 것과 상대방의 마음 상태에 대한 이해를 통해 다른 사람의 감정과 상황에 대한 추론을 가능하게 한다(유일다, 2017). 흔히들 알고 있는 MBTI T의 공감 방식이며 공감의 또 다른 측면인 것이다. 그러니 T가 공감 능력이 부족하다고 생각하고 있었다면, 공감의 두 가지 측면을 알게 된 지금부터는 그 생각을 고치도록 하자. T와 F는 공감 방식의 차이일 뿐이지, 공감 능력이 있고 없고를 구분하는 것이 아니다. 무엇보다 어느 하나에 치우치지 않고, 정서적 측면과 인지적 측면 모두를 고려한 공감이 이루어질 때 비로소 성숙한 공감이 가능하다는 점을 꼭 명심해 주었으면 한다.

공감의 발달

공감은 선천적일까? 공감 능력이 결핍된 사이코패스나 자폐 스펙트럼 장애를 보면 왠지 고개를 끄덕여야 할 것 같지만, 도리어 그들이 선천적이지 않다는 답에 확신을 서게 한다. 뇌신경과학자 제임스 팰런은 스스로 공감 능력이 낮은 뇌와 공격적인 유전자를 가진 사이코패스 성향의 사람이라고 밝혔다. 그러나 자신이 범죄자가 되지 않은 것은 가정환경 덕분이라며 그는 후천적으로 공감 능력을 기를 수 있다는 것을 보여준 산증인이 되었다. 인지적 공감 또한 상대의 반응을 보고 배우거나 자신의 경험이 쌓여 발달하는 능력이다. 그렇기 때문에 정서적 공감이 불가능한 자폐 스펙트럼의 경우에도 (물론 개인차가 있겠지만) 학습을 통한 인지적 공감이 가능하다. 이를 토대로 앞서 언급한 성숙한 공감과 함께 생각해 보면, 공감은 선천적, 고정적인 것이 아니라 후천적으로 발달할 수 있는 능력이라는 결론에 다다른다.

공감의 이면

한편, 타인이 생각하고 느끼는 것을 판단하는 능력인 공감을 반대한다는 견해도 존재한다. 정확히는 공감에 의존하거나 공감을 절대 선으로 보는 시각을 비판한다고 봐야 할 것이다. 심리학자 폴 블룸은 공감이 개개인에 초점을 두고 작동하기 때문에 편파적이라고 지적했다. 그는 사기꾼이 타인의 마음을 이용해 사기를 치는 것처럼 공감이라는 도구가 목적을 가리지 않고 사용될 수 있으므로 오히려 좋은 사회를 만들기 위해서는 친절이 필요하다고 말했다. 완전한 공감은 불가능하더라도 타인을 존중하는 태도와 친절함이 더 중요하다는 것이다. 독자들도 이에 동의하는가? 필자는 그의 주장이 공감에 목마르거나 공감이 버거운 사람들의 인식에 변화를 줄 수 있을 거라 믿는다.

공감의 출발은 나로부터

공감에 대해 깊숙이 파고들수록 현실과의 괴리가 크게 다가오는 것 같다. 공감을 외치는 사람은 많아졌는데도 따뜻하긴커녕 되려 각박하다고 느껴지는 모순이 이를 증명한다. 어쩌면 자신보다 눈앞의 타인에게 더 많은 관심을 두는 사회가 영향을 미쳤을지도 모르겠다. 나를 잃어버린 미아가 슬픔을 공감해 줄 누군가를 찾고 있는 것은 아닐지. 뇌과학자 장동선 박사의 말에 따르면, 자신의 상태와 감정을 잘 인식하는 사람이 타인에 대한 공감도 더 잘할 수 있다고 한다. 아무렴 나를 돌아볼 여유도 없는 사람이 타인의 입장을 이해할 수 있겠는가. 건강한 공감은 다름 아닌 건강한 자신으로부터 나온다. 남의 이야기를 들어주기 전에 먼저 내면의 목소리에 귀 기울여 보자.

출처

네이버 지식백과. (2011). "거울뉴런"

URL: https://terms.naver.com/entry.naver?cid=59039&docId=3571729&categoryId=59044

크리스티안 케이서스. (2018). 인간은 어떻게 서로를 공감하는가(고은미&김잔디). 바다출판사

유일다. "공감의 사회적 함의." 국내석사학위논문 대진대학교, 2017. 경기도

tvN D ENT, [#갓구운클립] 사이코패스를 분석하다 자신이 사이코패스인 걸 안 뇌과학자.. 사이코패스에게는 공격성을 가진 '전사 유전자'가 있다?|#알쓸인잡, 2024.06.02 접속

URL: https://youtu.be/8EUztEMxTe0?si=f6Y-WRfD4H4sUaVz

조승연의 탐구생활, 세상에 나쁜 T는 없다!? F라고 공감을 더 잘하지 않는 뇌과학적 이유? @CuriousBrainLab, 2024.06.02 접속

URL: https://youtu.be/T7tUm3yiVmY?si=uFNwWnIVMdZ-dleN

플라톤아카데미TV, [심리학, 인간을 말하다] 공감에 반대한다 (폴 블룸), 2024.06.05 접속

URL: https://youtu.be/ORqCwiOMYgU?si=NpMnc1vZ2-GMUCRn

폴 블룸. (2019). 공감의 배신(이은진). 시공사

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8756

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8756

jamongade96@naver.com