김진현

김진현

[한국심리학신문=김진현 ]

우리나라에서 정신질환이라는 단어의 무게는 갈수록 늘어난다. 정신질환자 수는 2023년 기준 465만 명으로, 2017년 통계 대비 37%나 증가했다. 그리고 이 수는 감소할 기미가 보이지 않는다. 그러나 이런 높은 수치에 반해 우리나라가 정신질환을 다루는 방식은 현저히 낙후되어 있다. 의료 시설이나 치료 방안도 그렇겠지만, 전반적인 환경이 근본적으로 정신질환자 감소에 유효하지 않다.

단절의 날카로움

정신질환의 거대한 사회적 요인 중 하나는 사회관계망 속 생기는 스트레스이다. 이렇게 시작된 정신질환 속에서는 평소에 익숙하던 관계들 속 사소한 일들에 균열이 생기고 더욱 큰 스트레스로 이어진다. 이런 문제를 해결하기 위해서 정신의학계에서는 정신과 약물을 사용하고, 분명 이는 효과적인 치료방안이다. 그러나 이들이 또다시 사회 구성원으로 활동하기 시작하면 잦은 재발을 경험하게 된다. 약물복용이 증상은 없애주지만, 근본적인 해결책은 아니기 때문이다.

그렇게 많은 정신질환자들은 사회관계망으로부터 단절된다. 수많은 스트레스를 제공하는 관계들로부터 멀어지는 것이다. 그러나 수많은 정신질환은 또 이로부터 찾아오는 외로움과 고립에서 비롯된다. 시카고대학의 교수였던 존 카시오포는 이를 “스노우볼 효과”라 설명하기도 했다. 한 실험을 통해 카시오포는 사회적으로 연결되어 있는 사람들은 잠재위협을 300밀리초만에 인지하는 반면, 단절돼있는 사람들은 이를 150밀리초만에 인지한다는 것을 밝혀냈다. 사회적 단절은 곧 관계 속 스트레스 제공 요소에 더 예민해진다는 것을 의미하고, 이는 더 큰 사회적 단절로 이어진다.

현대의 단절

그러나 현대 사회는 단절의 장이다. 개인의 힘에 열중하며 “나를 도울 수 있는 것은 오직 나 자신뿐”이라는 생각이 강해져간다. 수많은 사람들이 모여 사는 도시 속 우리가 정작 함께하는 사람들은 몇 되지 않는다. 외로움은 비단 혼자일 때 느껴지는 것이 아니다. 존 카시오포는 외로움은 타인과 유의미한 공유가 없는 상태라 설명했다. 서로 돕고 보호하고 있다는 안정감이 없다면, 그것이 비로소 외로움이고 사회적 단절인 것이다.

그리하여 온라인 세계와 그 중독이 시작된다. 일반적으로는 인터넷과 휴대폰의 등장으로 사회적 단절이 증가했다는 인식이 강하다. 물론 틀린 말은 아닐 것이다. 그러나 이와 동시에 온라인 세계는 오프라인 세계에서 단절된 사람들에게 대안책을 제공했다. 요한 하리의 책 에서 요한 하리는 “인터넷은 사람들이 이미 단절을 느끼기 시작한 세상 속에서 등장했다”고 언급했으며, “웹은 사람들이 잃은 것의 모조품을 제공했다”며 인터넷의 역할을 설명했다. 이웃 대신 우리는 인스타그램 팔로워들이 있고, 함께 일하는 공동체 대신 게임이 있다. 정신질환자들은 단절되어 살아갈 수 밖에 없는 환경이기에 온라인으로라도 이를 보완하는 것이다. 그래서 많은 정신질환자들은 온라인 세상에 집중하여 살아간다.

정신건강 정책은 어떻게 발전해왔나

이렇듯 사회적 단절은 정신질환을 유발하는 원인이 되기도 하며, 정신질환자들이 스스로 빠져나가기 힘든 악순환이기도 하다. 그렇기에 더욱이 정신건강 정책은 이런 문제를 해결하고자 노력해야 한다.

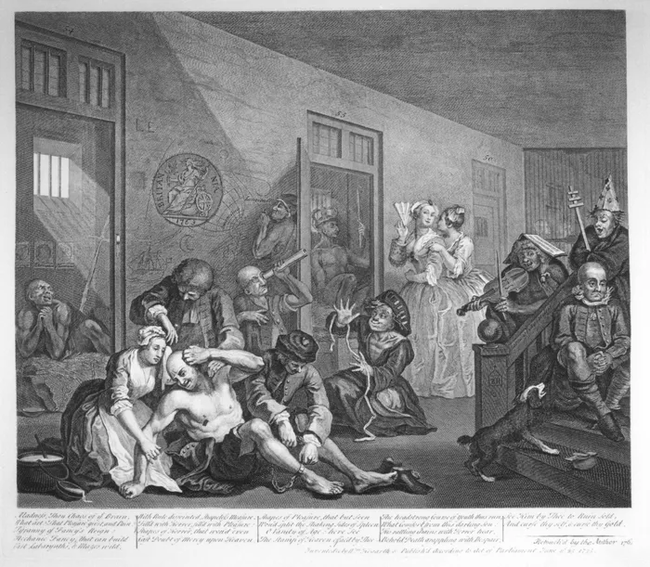

오랜 과거, 정신질환자은 미친 사람들이었고 그렇기에 수용소나 정신병원에 감금되어야 했다. 이성이 인간을 인간다운 존재로 만드는 최고 덕목이었기에 정신질환자는 이해하기 어려운 존재였던 것이다. 그러다 프로이트의 정신분석학의 등장으로 더이상 인간의 행동은 이성으로서 이해되는 것이 아니라 무의식의 발현으로 이해되기 시작됐다. 정신질환자들을 감금하고 사회에서 단절시키는 데에서 그들을 이해하려는 노력으로 발전한 것이다.

그러다 세계 2차대전 이후, 병사들이 정신질환자로 돌아오는 모습을 보며 정신질환자의 시민권을 지키려는 움직임이 등장했다. 이 움직임이 비로소 정신건강을 사회정책의 영역으로 끌어올리는 데에 큰 역할을 했다. 정신질환을 치료하는 데 있어서 강제로 입원시키고 격리시키는 행위는 오히려 부정적 결과를 이끈다는 것을 이때 깨닫게 되었다. 이로써 점차 병원과 시설에서 벗어나 정신질환자를 지역사회로 복귀시키기 위한 정책과 절차에 더 집중하기 시작했다.

관계로서 회복하다

그러나 우리나라의 정신건강 정책은 대부분 환자의 효율적 치료와 입원에 집중할 뿐, 사회로의 복귀에는 소홀하다. 정신건강 서비스 제공, 치료의 효율화 등은 분명 정신질환자에게 필요하지만, 그보다 더 중요한 것은 그들이 사회로 복귀할 수 있는 기반을 마련해주는 것이다. 그러기 위해 “정신질환은 감기처럼 일상적인 것”이라는 문구나 미디어를 통해 접근성을 높이고 있다 볼 수 있다. 하지만 이는 단지 우리의 편견어린 시선을 의식적으로 포장할 수 있는 도구가 될 뿐, 근본적인 해결책이 되지 않는다. 위의 모든 정신건강 정책들은 문제를 정신질환자에게서 찾고 있다. 정신질환만 해결이 되면 다른 모든 문제도 해결되는 것처럼 말이다.

결국 필요한 것은 정신질환자들이 평범한 사람처럼 살아갈 권리이다. 환자 관리 차원의 정책들과 시설이 아닌, 재활과 복지를 지원하는 정책들 말이다. 2011년 정신보건 시범사업을 실시한 광주광역시의 정신질환자와의 인터뷰에서 그들 모두 입모아 관계의 중요성을 말한다. 관계를 통해 회복의 기로에 들어선 사람들은 “나도 평범한 사람”이라는 생각이 삶의 활력을 되찾아주었다 말했다. 나머지는 서로 도와주고 지지하는 역할을 하면서 살아가면 좋겠다는 바람을 언급했다. 이렇듯 상호인정을 하는 사회관계망 속에서 살아갈 수 있는 기회가 주어진다면, 정신질환자들은 더이상 정신건강 서비스를 찾아보거나 병원에 입원할 이유가 없을 것이다. 그들은 단지 그들의 친구, 가족, 이웃들을 찾아가면 되는 것이다.

정신건강 정책의 미래

그렇다면 구체적으로 어떤 방식으로 이런 사회 환경을 조성할 수 있을까? 한양대 로스쿨 제철웅 교수는 이에 있어서 정신질환을 다른 질환과 동일하게 취급하는 것이 중요하다 설명한다. 우리가 감기나 피부병 환자를 ‘관리 대상’으로 생각하지는 않잖는가. 마찬가지로 정신질환자들을 관리 대상으로 삼을 것이 아니라 그냥 일반적인 환자라 생각해야 한다는 것이다.

이와 더불어 치료의 개인화도 중요하다 언급했다. 많은 정신건강 서비스는 이미 개설돼있는 프로그램에 스스로 등록하여 참여해야 하는 형식으로 이루어져 있다. 그러나 정신질환자는 이런 획일화된 프로그램이 아닌, 개인의 필요와 증상에 맞춰진 서비스가 필요하다. 그들이 같은 증상으로 찾아왔을지는 몰라도, 같은 원인으로 찾아오지는 않았을 것이다.

필자는 정신질환이 있지는 않았지만, 외국을 자주 오가며 살다 보니 관계의 중요성을 뼈저리게 느끼고 있다. 수시로 바뀌는 관계는 건강하기 힘들고, 그만큼 관계에 예민해지다 보니 결국 사회관계에서 떨어지고 싶은 마음이 자주 찾아오게 된다. 그러나 살아가면서 나를 나로서 인정해주는 사람들을 만나고, 또 그런 사람들과의 좋은 경험들을 쌓아나갔다. 그러다 보니 어느새 나는 나 스스로를 어느정도 존중해줄 수 있는 주체가 되었다. 그리고 그 변화는 행복하다.

정신질환자들이 주체가 될 수 있는 세상을 위해, 누구 하나 빠짐없이 함께 노력해야 하는 이유가 되겠다.

참고문헌

[약업신문]정신건강 위기의 한국...정신질환자 5년 사이 37% ↑. 약업신문. (2023, October 5). http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=286233

정신건강정책을 혁신하기 위해 무엇을 해야 하는가? 복지타임즈. (2023, October 30). https://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=35601

누구나 걸리는 “마음의 병”...편견과 고립이 고통 키운다. 한겨레. (2019, February 1). https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/880799.html

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8811

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8811

20jkim2@gmail.com