서정원

서정원

[한국심리학신문=서정원 ]

최근 큰 인기를 끌고 있는 애니메이션 작품이 있습니다. 바로 픽사의 애니메이션 <인사이드 아웃2>입니다. 인사이드 아웃 시리즈는 라일리라는 여자아이의 머릿속에서 여러 감정이 벌이는 고군분투를 보여주는 작품입니다. 작품을 이끌어가는 주역 캐릭터들이 그저 사람이 아닌 ‘감정’들이라는 점에서 참 흥미로운 영화입니다.

감정들은 라일리의 머릿속에 있는 감정 제어본부에서 살아가고 있습니다. 본부의 가장 눈에 띄는 점은 중앙에 위치한 수많은 버튼과 레버가 달린 계기판입니다. 특정 감정이 이 계기판을 조종하게 되면 라일리는 그 감정을 느끼게 됩니다. 버럭이가 레버를 한껏 올리게 되면 부모님께 분노를 폭발하기도 하고, 슬픔이가 버튼을 누르면 눈물을 뚝뚝 흘리기도 합니다. 그런데 영화를 보면서 과연 내 감정은 어떻게 느껴지는 걸지 궁금해하진 않으셨나요? 영화에서처럼 내 속에 있는 감정 친구들이 계기판을 만질 때마다 느껴지는 걸까요? 오늘은 여러 정서 연구를 통해 우리 느끼는 정서가 생겨나는 과정을 알아봅시다.

정서 연구를 알아보기 전에 먼저 짚고 넘어가야 할 점이 있습니다. 바로 ‘감정’과 ‘정서’의 차이입니다. 사실 인사이드 아웃에서 나오는 캐릭터들은 ‘감정’이 아닌 ‘정서’(Emotion)입니다. 영어단어 Emotion은 엄연히 말하면 ‘정서’이지만, 인사이드 아웃에서는 더 통용되는 단어인 ‘감정’으로 번역한 것으로 예상됩니다.

둘은 비슷해 보이지만 엄연히 따지면 다릅니다. 감정(Affect)은 특정 사건에 대한 ‘무의식적’인 평가적 반작용(reaction)을 의미하며, 반면에 정서(Emotion)는 ‘의식적’인 평가적 반작용을 말합니다. 감정은 신속하게 유발되고, 정서는 좀 더 느리게 유발됩니다. 오늘 기사에서는 무의식적 영역이라 연구가 어려운 감정보다는, 연구가 이미 되어있는 정서에 대해 알아보려 합니다.

여러분이 숲에서 산책하고 있다고 가정해 봅시다. 그런데 갑자기 덩치 큰 곰 한 마리가 나타났다면, 이때 여러분의 반응은 어떨 것 같나요? 아마도 다들 갑작스러운 공포를 느끼고 꽁지가 빠지게 달아나는 걸 상상하실 것 같습니다. <공포라는 ‘정서’를 먼저 느끼고, 그다음 도망가는 ‘행동’을 보인다>는 가정은 나름 상식적입니다. 하지만 이러한 상식과는 다르게 생각한 이론이 하나 있습니다.

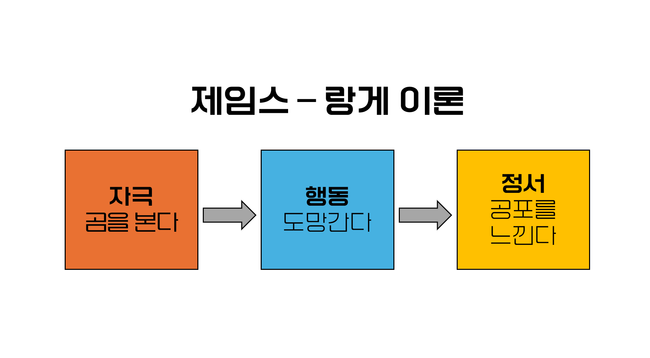

바로 미국의 심리학자 제임스와 덴마크의 심리학자 랑게입니다. 이 둘의 이름을 딴 제임스-랑게 이론(James-Lange theory)에서는 곰의 등장 같은 ‘자극’에 대하여 몸이 자동적으로 행동 반응을 먼저 하게 되고, 그 행동을 한 다음이 돼서야 마음이 자기 행동에 대한 이유를 이해하려 한다고 말합니다. 그리고 마음이 그 행동을 해석한 결론이 '정서'라고 설명합니다. 일단 곰을 마주치자마자 열심히 도망치게 되고, 그 후에 ‘내가 도망치는 걸 보니, 무서워하고 있기 때문이군’이라 생각한다는 것입니다.

상식과 정반대로 가는 이 이론이 터무니없어 보일지 몰라도 나름 지지하는 증거들이 있습니다. 제임스-랑게 이론과 관련된 유명한 연구는 ‘얼굴 피드백 가설’입니다. 이는 특정 표정을 짓고 있는 것 만으로 특정한 정서가 유발됨을 말합니다. 연구에서는 참가자들에게 같은 만화를 보여주었는데, 웃는 것 같은 입 모양을 한 채로 펜을 물고 있는 집단은 타 집단에 비해 만화가 가장 재미있다고 판단했습니다. 반대로 찡그리는 것 같은 입 모양을 한 채로 펜을 물고 있던 집단은 만화를 가장 재미없다고 평가했습니다. 이러한 결과가 나타난 이유는 무엇일까요? 만화의 내용보다는, 특정 표정을 짓는 행동을 가지고 내가 느끼고 있는 정서를 판단했기 때문입니다. 억지 미소가 실제 웃음을 느끼게 만든 것입니다. 이 터무니없어 보이는 이론이 이제는 말이 되는 것처럼 보이시나요?

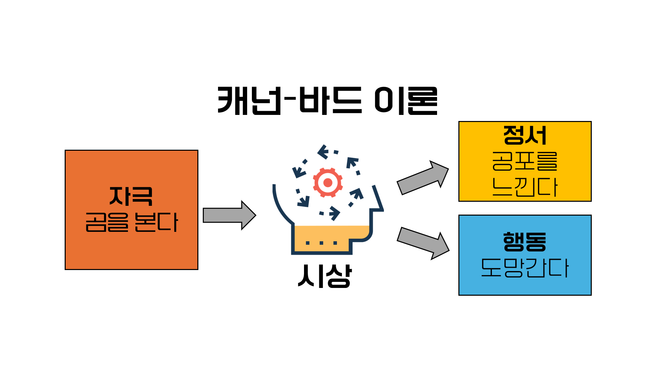

물론 제임스-랑게 이론을 비판하는 이론들도 있습니다. 캐넌-바드 이론(Cannon-Bard theory)에서는 (도망치는 행동과 같은) 생리적 변화가 정서를 만들어 낸다는 생각에 반대하였습니다. 하지만 특정한 생리적 반응이 정서와 함께 나타날 수 있음은 인정하였습니다. 그리고 이 과정에 뇌의 신경을 주관하는 ‘시상’이란 뇌 부위가 관여하고 있음을 주장하였습니다. 두 이론 모두 인정을 받는 이론이지만, 후속연구들로 볼 때 제임스-랑게 이론보다는 캐넌-바드 이론이 더 지지를 받고 있다고 합니다.

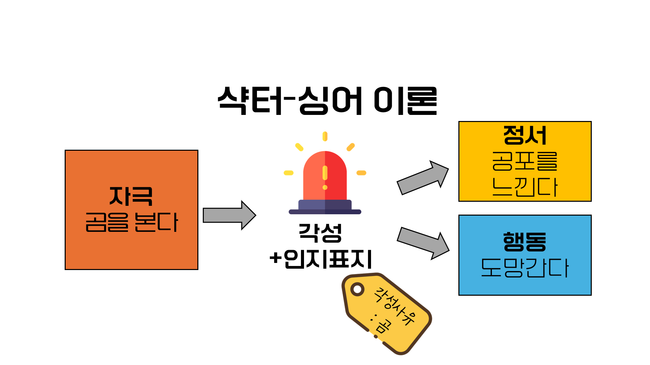

앞선 두 이론은 모두 생물학적인 관점을 가지고 있습니다. 무서운 곰을 보면 심장박동이 빨라지고 팔다리가 긴장하는 것 같은 우리의 ‘생리적인 특성’이 정서의 출연에 중요한 역할을 담당한다고 바라보는 것입니다. 하지만 보다 더 이성적이고 인지적인 면을 바라보는 인지적 관점도 존재합니다. 이 관점의 대표적인 이론은 샥터-싱어의 인지 표지 이론(Schachter-Singer’s cognitive labeling theory)입니다. 여기서 말하는 '표지'는 '라벨'이라고 이해하면 쉽습니다.

인지표지 이론에서는 정서를 느끼기 이전부터 기본적으로 우리 몸은 자극에 대하여 각성한다고 합니다. 먼저 우리 몸의 생리적인 각성이 증가한다고 느끼면, 두뇌는 내 주변의 환경을 살펴보면서 각성의 원인을 결정하려 시도합니다. 무엇이 원인인지 적혀있는 라벨을 붙이는 방식으로 말입니다. 아까의 예시를 다시 들어본다면, 어떤 자극으로 인해 몸이 긴장됨을 느끼고 주변을 보았더니, 그 원인이 눈앞의 곰 때문이라고 결정하는 것입니다. 곰이 원인으로 결정되었으니, 그다음은 원인에 대한 반응으로 공포라는 정서를 경험하게 됩니다.

인지표지 이론을 응용한 재미있는 후속 연구도 있습니다. 혹시 좋아하는 사람이 있다면 함께 무서운 흔들다리를 건너보라는 속설을 아시나요? 이 속설에서는 상대방이 흔들다리 때문에 긴장되는 것을 가지고, 함께 있는 나를 좋아해서 긴장되는 것으로 착각해서 관계가 진전될 수 있다고 설명합니다. 이것이 바로 인지표지 이론에 의한 ‘각성의 오귀인’ 현상입니다. 마음이 각성의 원인에 잘못 라벨을 붙였기에 특정한 정서가 잘못 일어난 것입니다. 여러분도 좋아하는 사람이 있다면 같이 공포영화를 보거나, 짜릿한 놀이기구를 한 번 타보는 것은 어떨까요?

오늘은 정서가 일어나는 과정을 각기 다른 관점으로 본 다양한 이론를 만나보았습니다. 사실 이 중 어느 것이 우리 마음에 가장 걸맞은 설명일지는 아직 결론이 나지 않았습니다. 각 이론 모두 지지하는 증거들이 있기 때문이지요. 여러분은 어떤 설명에 가장 공감하셨나요? 내 안의 정서들이 어떤 과정을 거쳐 느껴지고 있는지 스스로를 더 들여다봐 주는 시간이 되셨길 바랍니다.

<자료출처>

Edward Burkley, Melissa Burkley, 『동기과학』, 시그마프레스(2019), 227-236

“[카드뉴스] 사랑 고백 하기에 좋은장소는? (흔들다리 효과)” , 2016.06.13, EBS, https://home.ebs.co.kr/semo/board/7/10066621/view/10007158492?viewType=pc

기사 다시보기

우리는 생각보다 많은 기회를 갖고 태어난다: 뇌 가소성

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8867

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8867

wowowow07@naver.com