김민지

김민지

[한국심리학신문=김민지 ]

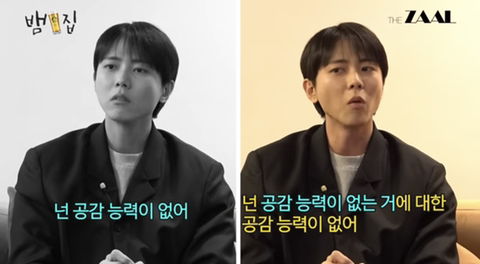

YouTube / 뱀집 공식 유튜브 - 종이인‘형’ 주우재 [Ep. 8]

YouTube / 뱀집 공식 유튜브 - 종이인‘형’ 주우재 [Ep. 8]

『 확대 회피형 A 씨와 확대 저항형 B 씨는 쌍둥이 자매이다.

두 사람은 유년기부터 거의 모든 순간을 함께 했고, 그렇기 때문에 그들의 지인이 겹치게 되는 것 또한 자연스러운 일이었다.

늘 그렇듯 언제나와 같은 하루였다. 두 사람의 동창이자, 현재까지도 친밀한 사이를 유지하고 있는 C 씨로부터 급한 연락이 왔다.

‘사고를 당해서 입원 중이라는’ 내용이었고, A 씨와 B 씨는 함께 지인의 병문안을 갔다.

‘위로하는 차원에서 과일이나 음료라도 사 갈까’ 정도로 생각했던 A 씨는, 병원 침대에 반쯤 누워있는 지인을 보자마자 달려들어 어찌 된 일이냐며 얼싸안고 우는 B 씨의 모습에 잠시 어안이 벙벙해졌다가, 곧 여러 생각에 빠지게 되었다.

먼저 자매인 B 씨의 모습을 보고 나니 자신이 무정한 사람이라는 생각이 들었고, 부끄럽다는 자책감마저 느꼈다.

그다음에는 마치 자신의 일이나 된 양, 아무리 친하다고 하더라도 타인인 사람의 처지에 공감하는 B 씨에게 부러움을 느꼈다.

A 씨는 결국 ‘나는 왜 감정이입이 되지 않는 거지?’ 라고 생각하며 우울한 기분을 느끼게 되었다.

살면서 본인이 이타적이고 사랑이 넘치는 사람까지는 아니어도 충분히 예의를 지키고 도리를 다하며 지내왔다고 생각했는데, 같은 상황에 처했을 때 자신과는 생각 이상으로 판이하게 다른 자매의 반응이 스스로의 삶을 돌아보게까지 만든 것이다. 』

※ 기사를 시작하기에 앞서 잘못된 정보 전달 및 혼동을 막기 위해, 각 부제목과 내용에 등장하게 될 MBTI 이론에서의 'T/F', 기질과 애착 성향 이론에서의 ‘회피형/저항형’이 서로 반드시 대응되는 것이 아니며, 단지 기사의 이해도와 재미를 보다 높이기 위해 임의로 차용한 것임을 사전에 밝히고자 합니다.

‘공감’이란 타인의 감정에 대해 자신이 겪거나 상상한 경험을 토대로 유추하여 ‘내가 그러했듯 너도 그러하겠다’라고 느끼는 마음이다. TV 드라마나 영화, 혹은 현실의 불우하거나 위험에 빠진 사람들을 볼 때, 그들에게 행운과 도움의 손길이 있기를 바라는 마음이 일어나는 것은 상대방에게 자신의 처지가 동일시되는 측면이 있기 때문이다.

보편적으로 아이를 낳고 양육하게 되는 여성에게는 여성호르몬이 많은데, 전반적으로 여성이 남성보다 공감 능력이 뛰어난 것 역시 이러한 여성호르몬의 영향이라고 한다. 같은 맥락에서 바라보았을 때, 생존 욕구를 상대방과의 관계로부터 채우려는 저항형이 회피형보다 공감적인 요소가 발달한 것 또한 어쩌면, 옥시토신 같은 호르몬과 관련 있다고 할 수 있을 것이다.

어찌 되었든, 남성이나 회피형이 공감 능력이 약하다고 단정할 수만은 없고, 그렇다고 여성 또는 저항형이 반드시 상대방의 감정에 공감을 잘 한다고 말하는 것도 무리가 있다. ‘공감 능력’이라는 것은 개인에 따라 다르게 나타나는 것이 분명하기 때문이다.

YouTube / 뱀집 공식 유튜브 - 종이인‘형’ 주우재 [Ep. 8]

YouTube / 뱀집 공식 유튜브 - 종이인‘형’ 주우재 [Ep. 8]

회피형이라고 해서 타인의 고통을 모르는 것이 아니다. 하지만 ‘감정을 느끼고 인식하고 드러내봐야 뭐 하겠느냐’는 좌절감 때문에, 자신이 느낀 감정을 못 느낀 것으로 덮는 구조가 자리 잡은 것뿐이다. 상대의 감정에 공감하면 그 사람의 일에 얽히게 되고, 자신이 해야 할 일이 늘어난다는 것을 충분히 잘 알고 있기 때문에 그것을 회피하려는 심리라고 볼 수 있다.

엄밀히 말하자면, 그 감정을 생생히 느끼는데도 얽히기 싫어서 모른 체하는 것만은 아니다. 자신의 감정에 대해서도 ‘사실관계’로 파악하여 ‘외롭다’, ‘아프다’, ‘속상하다’ 등의 개념으로 저장되어 있기 때문이다. 아프거나 병들어 누워 있는 사람을 보게 되어도 ‘아프겠다’, ‘속상하겠다’와 같이 짐작할 수는 있으나, ‘그래서 어쩌라고?’에 부딪치게 되면 그것으로 끝날 뿐이다. 여기서 더 나아갈 수는 없으며, 고통은 각자가 감당할 몫이라고 선을 그어버리고 거기서 더 마음이 움직이지는 않는다.

그러나 그런 그들 역시 세상으로부터 무정한 사람이라고 비난받는다면 관계에서 배제될 것임을 스스로가 충분히 알고 있기에, 그것을 티 내지는 못한다. 인간은 사회적 동물인데 몰인정한 사람으로 낙인찍히면 생존에 불리해지기 때문이다.

그렇기에 자신의 감정이 분명하지는 않더라도 상황은 그런 것이 아니어서, 이성적으로 그럴듯한 감정을 만든 뒤에 다시 그것에 의지하는 형국이 된다. 분명 안타깝고 속상한 듯한데, 남의 감정인 것처럼 서먹하고 낯선 느낌을 지울 수 없는 것이 바로 이러한 이유 때문이다.

그러므로 회피형은 상대의 어려움을 일로 해석한 뒤 상황이 급박한지, 심각한지를 우선 파악하고 도와줄 일이 무엇인지를 살핀 뒤 처리해 주는 것으로 자신의 마음을 표현했다고 생각한다. 원만하게 일이 처리되도록 실질적인 도움을 주는 것이 옳지, 상대방의 감정을 알아주는 것이 그다지 의미 있는 일이라고는 생각하지 않는 것이다.

참고문헌

김보광. (2018). 오해하지 않는 연습, 오해받지 않을 권리. (주)웨일북

기사 다시보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8963

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=8963

ming.x.di@gmail.com