이채현

이채현

[한국심리학신문=이채현 ]

“이런 건 나도 하겠다.”

현대미술 작품을 보다보면 흔하게 나오는 반응 중 하나다. 바나나를 벽에 테이프로 붙여놓거나, 혹은 캔버스에 점 하나만 찍고도 예술작품이라고 부른다. 그리고 나서 붙는 장황한 설명과 스토리 부여는 관객들로 하여금 눈살을 찌푸리게 하기도 한다. 실제로 현대미술의 의의는 대체 무엇인지 의문을 표하는 사람들도 드물지 않고, 현대미술에 대한 반감은 공공연히 더욱 퍼지고 있는 실정이다. 특히 이러한 현대예술 작품들이 억대를 호가하는 엄청난 가격대와 부자들의 사치품으로서 소비된다는 부정적인 이슈는 꾸준히 있어왔다.

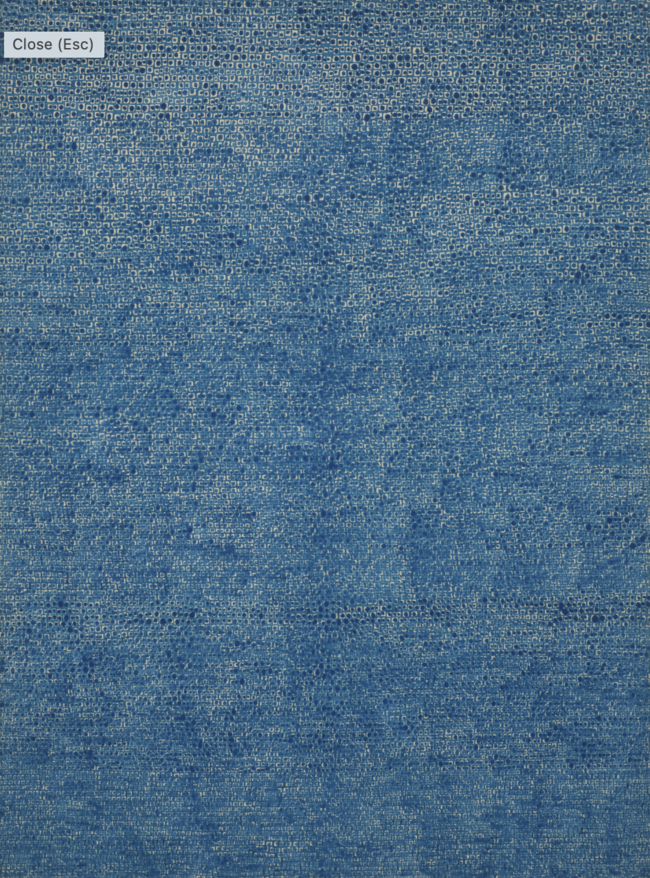

하지만 이러한 현대예술 작품은 그 작품 자체의 소비보다는 전시 기법이 아주 중요하게 작용한다. 예시를 들어 보면, 하단의 이미지는 김환기 화백의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴(1970)’ 작품의 모습이다.

김환기, <무엇이 되어서 다시 만나랴>, 1970, 코튼에 유채, 292x216cm, 환기미술관.

김환기, <무엇이 되어서 다시 만나랴>, 1970, 코튼에 유채, 292x216cm, 환기미술관.

현대 미술 작품은 어떻게 전시되는가

김환기 화백의 이러한 전면점화 작품들은 수백억을 호가하며, 미술 경매 시장에 출품되면 나오기 무섭게 팔리는 아주 평가 높은 작품이기도 하다. 해당 작품 사진만 놓고 본다면, 대체 어떤 감동을 느낀다는 것인지, 작품의 의도, 작품을 보고 감정을 불러일으키기에는 어렵다고 느껴지지 않는가? 대체 사람들은 이러한 현대 미술 작품에서 어떤 가치를 느끼는 것일까? 사진으로 봤을 때는 이해하기 힘들 수도 있다. 여기서, 사진으로 작품을 감상하는 것과 작품을 실제로 전시관에서 보았을 때 나오는 감상의 차이를 말할 수 있다.

해당 사진은 앞서 언급한 김환기 화백의 <무엇이 되어서 다시 만나랴> 작품이 전시된 모습이다. 작품이 공간의 전체를 감싸면서, 관객들은 입장과 동시에 작품의 분위기에 압도되게 된다.

인간은 어떠한 현상에 깊이 몰입하여 시공간을 초월하여 나아가 자신에 대한 생각까지도 잊어버리게 되는 심리상태를 경험하는 순간이 찾아오기도 한다. 이러한 경험을 심리학자 미하이 칙센트미하이(Mihaly Csikszentmihalyi)는 플로우(flow)라고 정의하였다.

따라서 몰입 이론에 따라, 박물관에서는 플로우 효과가 매우 중요한 전시의 목표 중 하나가 된다. 관람객을 사로잡는 전시 공간 환경과 작품과의 결합은 관람객의 몰입을 이끌어 보다 효과적인 전시 메시지 전달과 소통의 효과를 높일 수 있다. 특히 현대 미술은 사물의 완벽한 재현이 아닌 관람객과의 소통, 내면세계의 반영을 추구하는 만큼, 이러한 심리적 효과는 매우 중요하게 다루어져야 한다.

다시 한 번 이 작품의 전시 장면을 봐보자. 인터넷으로 그냥 보는 사진과는 확연히 다른 느낌을 준다. 조명, 구도, 놓이는 장소, 벽의 색 모두가 작품과 연결되어 있고 결정적인 영향을 미친다는 것이다. 관람객과 작품의 몰입, 연결을 위해서 전시 장소와 작품이 함께 결합되는 모든 요소들을 고려하여 작품이 전시되며, 작품을 감상한 관람객들은 작품에 감동을 느낄 수 밖에 없는 것이다.

빌 비올라, <불의 여인>, 2005

빌 비올라, <불의 여인>, 2005

이 작품은 비디오아트의 장면으로, 역시 이런 비디오로 만든 예술 작품도 작품만 떼서 보면 평범한 영화 장면 같은 느낌을 준다.

하지만 실제 이 작품이 배치된 장소에서 보면 웅장하고 관람객들을 압도하는, 상당히 다른 느낌을 준다. 더불어 이 작품의 특징은 리하르트 바그너의 19세기 오페라 음악과 비디오아트가 결합된 총체예술 작품이라는 점에서 상당히 독특한 현대미술 작품이라고 할 수 있다. 역시 실제 전시관에서 느낄 수 있는 큰 차이점으로, ‘음악’ 이라는 또다른 예술 요소와 심리적 효과를 불러일으킨다. 바로 미하이 칙센트미하이의 몰입 이론에서 파생된 음악적 몰입 효과이다.

음악적 몰입의 효과

음악적 몰입이란 음악 감상, 악기 연주 등 음악 관련 활동에 참여하면서 정신을 이에 완전히 몰두하게 되는 경험을 의미한다. 몰입 경험은 긍정적인 정서적 감정을 유발하며, 경험 자체만으로도 심리적 웰빙(well-being)을 향상시키는 등 장기적으로 긍정적인 정신 건강을 유지하는 데 도움을 준다.

실제로 음악적 몰입 상태는 긍정적인 감정의 경험이 더욱 강화되도록 하며, 음악적 몰입을 자주 경험하는 사람일수록 개인의 주관적 행복감(subjective well-being)이 높은 경향이 나타났다. 따라서 해당 작품에서의 음악 요소는 작품 감상에 있어 긍정적인 감정의 경험과 기억을 더욱 극대화시킬 수 있다는 기대 효과를 생각해볼 수 있다.

중요한 것은 바로 ‘집중’

또한 플로우의 중요 구성 요인 중 하나로 ‘당면한 과제에 대한 집중’ 이 있는데, 이는 인지적인 측면에서 개인의 참여 활동에 집중하여 주의(attention)를 깊게 기울인 상태라고 할 수 있다. 작품의 전시 구성은 <불의 여인> 이라는 주제와 걸맞게 어두운 배경의 공간에 비디오아트를 배치하여, 화려하게 불타오르는 효과를 돋보이게 하면서 분위기와 사람들을 압도시킨다. 이러한 인지적인 부분을 자극시켜 작품에 한 눈에 집중시킬 수 있는 플로우 효과를 만들어낸 것이다.

전시와 몰입(Flow) 이론의 관계

플로우(flow)의 중요한 특징 중 하나는 몰입 경험 자체가 개인에게 있어 긍정적인 정서를 불러일으키며 다시 한번 체험하고 싶은 경험으로 여겨져야 한다는 것이다. 이를 종합해보았을 때, 빌 비올라의 이 작품은 이러한 몰입 효과를 극대화시킬 수 있는 전시 구성의 사례라고 할 수 있다.

전시의 목적은 관람객들과 예술작품의 효과적인 소통이며, 나아가 인간의 삶을 긍정적으로 변화시킬 수 있는 가치를 함양시키고자 하는 것이다. 단순히 한 번의 전시 감상으로 그치는 것이 아닌, 그 작품을 통해 느꼈던 감정과 기억, 깨달음을 여러 번 곱씹으면서 삶의 방향성과 가치관에 적용시킬 수 있도록 해야 한다.

현대 미술의 큰 특징 중 하나는 사실의 전달보다는 내면세계의 움직임, 작품과 관람객과의 연결을 중요하게 생각한다는 것이다. 현대 미술은 그 가치와 인정에 있어서 많은 논란을 불러일으킨다는 것은 부정할 수 없다. 하지만 앞서 두 작품을 본 것처럼 현대 미술은 관람객과 작품의 소통을 위한 심리적 효과를 극대화시키는 전시 구성이 이루어지고 있다. 앞으로 점점 더 새로운 전시 방법들을 시도하고 발전하여 현대 미술이 보다 더 관람객들의 마음에 와닿을 수 있도록 하는 예술의 미래에 대한 기대를 시사해본다.

<참고 문헌>

1) 오선애, 공지연. (2011). 박물관의 몰입이론을 적용한 전시연출 환경 요건에 관한 연구. 디지털디자인학연구, 11권 제 3호, 143-152.

2) 오은지, 박지은, 최은지, 이경면. (2023). 음악 청취 시 나타나는 음악적 몰입 연구에 대한 고찰 : 플로우(Flow) 이론을 중심으로. 음악이론포럼, 39권 제 2호, 101-140.

지난 기사보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9116

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9116

dodolove0418@naver.com