이채현

이채현

[한국심리학신문=이채현 ]

승리의 역사, 패배의 역사

우리 역사 속 가장 큰 전쟁 중 하나였던 임진왜란을 모르는 사람은 아마 없을 것이다. 임진왜란 하면 우리는 자동적으로 이순신 장군을 떠올린다. 완전한 수적 열세에도 불구하고, 학익진으로 대표되는 천재적인 전술로 일본에게서 조선을 지켜내신 위대한 위인이다. 이러한 대승리의 역사는 우리의 가슴을 울린다. 우리가 당연히 기억하고 존경해야 하는 역사이다.

하지만 임진왜란은 그야말로 전국 조선이 삼켜질 정도로 엄청난 대전쟁이었다. 당시 임금인 선조는 궁을 버리고 달아났고, 수도는 일본에게 함락되었다. 그런 절망적인 상황에서 포기하지 않고 전국에서 일본에 맞서 싸운 역사가 있다.

바로 <동래성 전투>이다. 임진왜란이 전국적으로 벌어진 당시 부산 지역의 동래성에서 벌어진 전투이다. 동래성의 군사들 뿐만 아니라, 민간인들도 함께 모여 맹렬히 저항하였지만, 엄청난 수적 열세로 왜군에게 완벽한 패배를 겪었다. 임진왜란과는 달리 패전으로 마무리되어 우리의 기억 속에 남지 못했다. 그러나 우리는 승리한 역사 뿐만 아니라, 패배의 역사도 기억해야 한다.

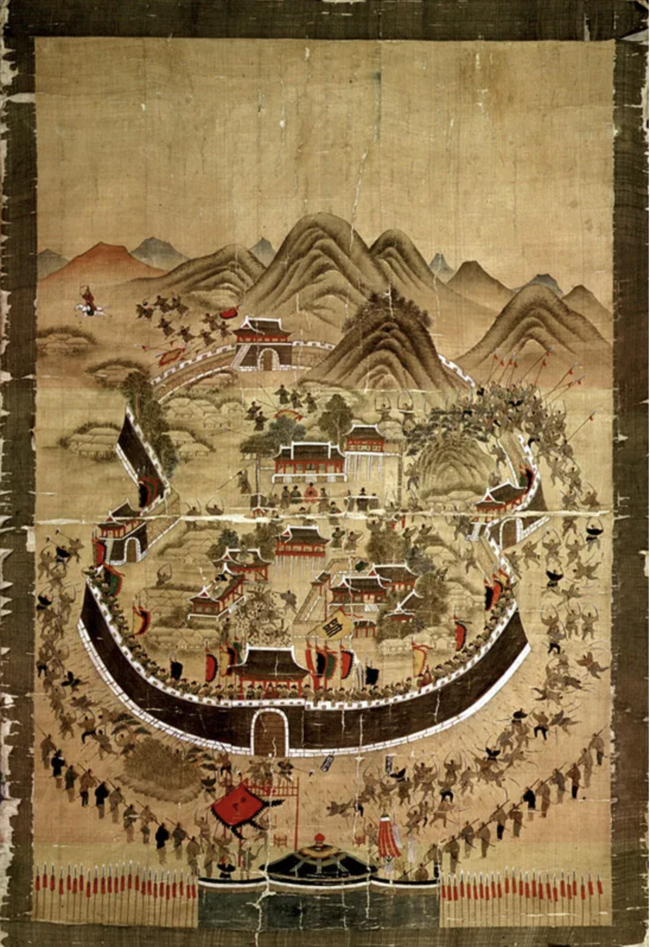

변박, <동래부 순절도>, 1760. 비단에 채색, 112cm x 147cm.

변박, <동래부 순절도>, 1760. 비단에 채색, 112cm x 147cm.

패배의 역사, 동래성 전투에 담긴 숭고한 희생정신

해당 그림은 <동래부 순절도>로, 당시 치열했던 동래성 전투에서 이루어진 상황들을 묘사한 기록화이다. 동래성을 둘러싼 막대한 일본군 세력들, 그리고 그 안을 지키는 조선군 세력들, 지붕 위에서 기와를 던지며 용감하게 왜군에게 저항하는 아녀자들까지 당시 치열한 전투 상황을 생생하게 묘사하고 있다.

동래부사 송상현 초상화

동래부사 송상현 초상화

당시 동래성 전투를 지휘했던 동래부사 송상현은 당시 일본군 장수가 내세운 “싸우지 않으려면 길을 빌려달라” 라는 간판에 “싸우다 죽기는 쉬우나, 길을 빌려주기는 어렵다!” 라고 대답하며, 사실상 패배가 예정된 전투에도 목숨을 바쳐 일본군의 진격을 막으려다 장렬히 전사하였다.

이 뿐만 아니라 동래성 인근에 살던 민간인들까지 합세하여 모두가 용감함과 숭고한 희생정신으로 일본군과 맞서 싸웠지만 결국 압도적인 수적 열세를 감당하지 못하고 패배하였고, 동래성의 장수 병사 민간인 모두가 처참하게 학살당했다. 포로가 된 조선인들은 모두 끌려나와 처형이 행해졌다.

그 참혹한 역사의 현장은 2005년에야 세상에 드러났다. 부산 지하철 3호선 수안역 공사에서 동래성 전투의 수많은 희생자들의 유골이 발굴된 것이다. 그 유골들의 모습은 처참했다. 20대 여성의 목과 얼굴을 칼로 베어 죽인 유골, 둔기 같은 흉기에 얻어맞아 살해된 남성의 유골, 거기다 5살 유아의 조총에 맞아 사망한 유골까지 발견되었다. 더욱 슬픈 점은 그런 유해들이 모두 성벽을 둘러싼 해자에 던져져 뒤엉킨채로 수백년의 세월을 묻혀있었다는 것이다. 당시의 왜군의 무자비한 살육과 희생자들의 원통함이 그대로 느껴지는 모습이었다.

그들도 왜군에게 당해낼 도리가 없었다는 것을 알고 있었을 것이다. 하지만 그런 열세에도 다들 용감하게 적과 맞서 싸웠고, 조선이라는 나라를 지켜내기 위해 숭고한 희생정신을 발휘하였다. 자신의 목숨보다 소중한 것은 없는 법인데, 어째서 그들은 그렇게 행동했을까.

한국인의 특성, 집단주의 보다는 관계주의!

이렇게 자랑스러운 한국인의 역사 라고 말할 수 있는 점은, 몇백 년 이전의 조선에서도 뿌리깊은 우리 민족의 특성이 있었기 때문이라고 할 수 있다. 이 전쟁 역사에서 드러난 한국인, 한국 사회의 심리적 특성은 바로 사회심리학에서의 <관계주의>로 연결된다.

흔히 개인주의인 서양, 집단주의인 동양이라는 국가 문화권의 차이를 이야기한다. 하지만 한국은 그런 집단주의로 명명되기보다는 조금 더 특별한 심리적 특성을 가지며, 그것이 바로 관계주의이다. 반면, 같은 동양권의 국가임에도 일본은 집단주의적 특성이 강한 사회이다. 즉 동양권 국가라고 해서 집단주의로만 국가적 특성을 이야기하기에는 더 세분화된 경향성이 있다는 것이다.

일본의 집단주의 vs 한국의 관계주의

일본으로 대표되는 집단주의는 상당히 수직적인 문화를 가지고 있다. 역할이 정해져 있으며, 기능적 수직적으로 움직이며 위의 조직의 명령을 받아 움직이는 경향을 가지고 있다. 따라서 태평양 전쟁에서 미국에 의해 일본은 항복을 한 후에도 자연스럽게 받아들였고, 거의 저항이 일어나지 않았으며, 위 계급의 명령을 순순히 받아들였다.

하지만 한국의 경우, 임진왜란의 경우만 봐도 임금이 도망가는 상황에서조차 전국적으로 의병이 일어났다. 일본은 선조가 도망가고 한양을 차지하자 전쟁이 끝났다고 보고했지만, 전국적으로 맹렬한 저항과 의병이 일어나며 전쟁이 끝나지 않았다. 관계주의는 집단 규범이 맥락적으로 바뀔 수 있다고 생각한다. 역할에 따라 수직적으로 움직이는 것이 아닌, ‘자신은 이렇게 일하고 움직이는 사람이다’ 라고 규정하지 않고 조직에 대한 애정과 필요하다는 판단 아래 움직인 것이다. 그래서 민간인들까지 이 전투에서 도망치지 않고 용맹히 맞서 싸운 이유라고 할 수 있다. 이것이 수직적인 기능적 수직성을 가진 집단주의 사회와 연고적 수평성을 갖고 있는 관계주의 사회의 특징이다.

이러한 한국인의 심리적인 특성은 몇 백년 전의 역사와도 연결된다. 그것이 우리가 우리의 역사를 자랑스러워하고, 조상들의 용기와 헌신에 감사할 수 있는 연결고리이기도 하다. 우리는 우리 한국의 정체성을 인지하고, 과거 조상들이 그랬듯이 나는 어떤 지혜와 의미를 만들어가며 살아갈 것인가, 두려움을 이길 수 있는 숭고한 신념은 무엇인가 고민하며 살아가야 할 것이다.

참고문헌

1) 고려대학교 심리학부 허태균 교수, 한국인의 심리의식 특성 강의

2) 발굴자도 울었던 참혹한 동래성 전투…1592년 4월15일 무슨 일이? [경향신문]. 2021. https://www.khan.co.kr/article/202105170600001

지난 기사보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9535

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9535

dodolove0418@naver.com