정세현

정세현

[한국심리학신문=정세현]

우리는 매일 세상을 본다고 생각하지만, 과연 ‘있는 그대로’ 보고 있는 것일까? 실제로 ‘본다’는 것은 눈에서 시작해서 눈으로 끝나지 않는다. 눈은 외부 자극을 받아들이는 감각기관이며, 우리가 인식하는 시각적 경험은 대부분 뇌의 해석을 통해 완성된다. 즉, 눈은 카메라의 '렌즈' 역할로, 시각 정보를 받아들이고, 뇌는 그 정보를 분석하고 조합해 의미 있는 이미지로 편집하는 ‘편집자’ 역할을 한다. 우리가 익숙하게 받아들이는 장면조차 뇌가 선택하고 보정한 결과일 수도 있는 것이다.

눈으로 물체를 보는 과정

물체를 눈으로 보기 위해서는 먼저 그 물체에서 반사된 빛이 눈에 들어와야 한다. 반사된 빛은 눈의 망막에 도달해 상을 맺게 되고, 망막에 있는 광수용체가 받아들인 빛의 정보를 전기신호로 변환하는 역할을 한다. 이렇게 생성된 전기신호는 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 그러면, 여기서부터 뇌의 역할이 시작된다. 전기신호는 뇌의 후두엽에 위치한 시각 피질로 전달되며, 이곳에서 선, 밝기, 방향 등 시각의 기본 요소들이 처리된다. 이후 정보는 뇌의 다양한 전문 영역으로 전달되어 형태와 색, 움직임 등의 복잡한 특성으로 정보를 구체화한다.

다시 말해, 눈은 단순히 외부의 시각 정보를 받아들이는 감각기관이고 뇌는 이 정보를 해석해 우리가 인식할 수 있는 ‘그림’으로 재구성한다. 이러한 복합적인 과정을 통해 우리는 빛을 단순한 하나의 자극이 아닌 하나의 장면을 ‘본다’고 느끼게 되는 것이다. 이처럼 시지각은 단순한 감각 입력을 넘어선 인지적 해석이 결합한 능동적인 과정이다.

혼돈 속에서 질서를 찾는 게슈탈트 심리학

게슈탈트 심리학은 우리가 시각 정보를 어떻게 조직하고 지각하는지를 설명하는 이론이다. 이 이론의 원리는 무의식적으로 빠르게 작동하고 우리가 세상을 전체적인 형태로 인식하도록 돕는다. 이러한 인지 과정은 선천적으로 형성되지만, 반복적인 학습과 다양한 경험을 통해 더욱 정교해질 수 있다. 학습과 경험은 뇌가 불완전한 정보를 받아들일 때 그 빈틈을 채워 의미 있는 전체로 구성할 수 있는 기반이 된다. 즉, 우리의 뇌는 자극을 단순히 수동적으로 수용하는 것이 아닌 축적된 지식을 바탕으로 정보를 능동적으로 해석하고 보다 효율적으로 처리하기 위해 ‘의미 있는 전체’로 재구성하려는 경향을 보인다.

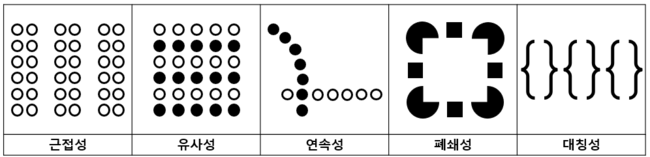

게슈탈트 심리학은 대표적으로 ‘근접성’ (서로 가까이 있는 것끼리 묶기), ‘유사성’ (비슷한 형태나 색은 같은 범주로 인식), ‘연속성’ (연속적인 궤적을 보이는 요소를 집단화), ‘폐쇄성’ (생략되거나 미완성된 부분을 채워서 지각), ‘대칭성’ (서로 대칭적인 요소를 함께 집단화해 지각) 등의 원리를 제시한다. 우리의 뇌는 이러한 원리를 전략적으로 사용하여 무의식 속에서 복잡한 시각 정보를 빠르게 이해하고 예측할 수 있도록 한다. 이는 우리가 혼란스러운 장면 속에서 질서를 찾고, 중요한 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 해준다. 덕분에 우리는 복잡한 장면에서도 사물을 식별할 수 있다. 하지만 이 과정은 때때로 왜곡된 인식을 낳기도 하며, 착시 현상이나 잘못된 판단으로 이어질 수 있다.

과학이 발견한 ‘블랙홀 착시’

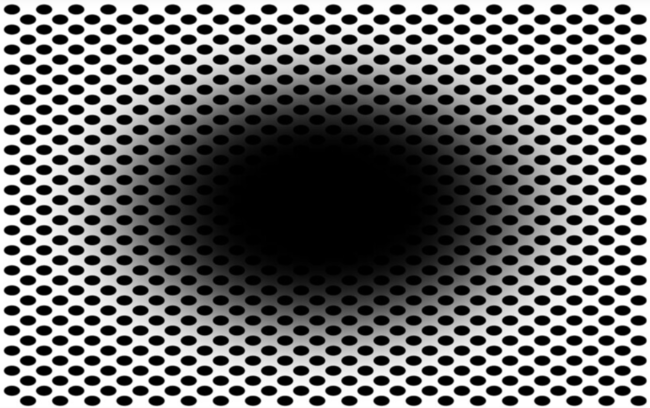

'블랙홀 착시'이미지, 가운데 검정색 원이 점점 팽창하는 듯한 착시를 일으킨다. Frontiers Media S.A., 2022

'블랙홀 착시'이미지, 가운데 검정색 원이 점점 팽창하는 듯한 착시를 일으킨다. Frontiers Media S.A., 2022

시각과 관련하여 최근에 발표된 연구 중 하나는 2022년 노르웨이 오슬로대학 연구진이 발표한 ‘블랙홀 착시’다. 중앙에 위치한 검은 원이 주변의 흐릿한 부분과 함께 점점 커지는 것처럼 보이지만, 실제로는 전혀 움직이지 않는 정적 이미지다. 흥미로운 사실은 이 착시를 본 실험 참가자의 86%가 검은 원이 ‘팽창하는 듯한 착각’을 경험했고 그 순간 실제 동공 크기도 팽창했다는 결과가 나타났다.

이러한 반응은 우리가 어두운 환경으로 이동할 때 어둠 속으로 빠져드는 느낌과 밀접하게 관련되어 있다. 어두운 공간에 들어설 때는 시야가 제한되며 예상치 못한 장애물이나 고르지 않은 지면 등으로 인해 위험이 발생할 수 있다. 따라서 이러한 착시 반응은 오히려 우리가 신중하게 움직이도록 유도하고 결과적으로 안전에 도움을 줄 수 있다고 연구진은 설명한다. 어둠이 더 깊고 가까이 있는 것처럼 보이면 우리는 본능적으로 속도를 줄이고 주변을 더 주의 깊게 살피게 되는 것처럼 말이다.

심리학과 과학이 만나는 지점

이처럼 우리가 ‘본다’고 느끼는 경험은 단순히 감각 자극을 받아들이는 데서 끝나지 않는다. 실제 세계에서 들어온 시각 정보는 뇌에서 해석되고 재구성되며 이 과정은 때로는 착시처럼 실제와 다른 방식으로 바뀌기도 한다. 다시 말해, 우리의 지각은 객관적인 현실을 그대로 반영하기보다 뇌가 의미를 부여하고 예측하는 능동적인 과정의 결과물이기도 하다는 것이다.

우리가 보는 것이 주관적인 해석이라면, 과연 우리는 무엇을 믿어야 할까? 바로 이 질문이 심리학과 과학의 접점을 만들어낸다고 생각한다. 뇌의 원리, 인지적 처리 방법, 감각 정보의 해석 과정을 지금처럼 통합적으로 연구한다면 인간의 지각 메커니즘에 대한 다양한 수수께끼는 더 많이 풀릴 것이다.

*참고문헌

1) Bruno Laeng, Shoaib Nabil, Akiyoshi Kitaoka, “The Eye Pupil Adjusts to Illusorily Expanding Holes”, Frontiers Media S.A., 2022., Frontiers in Human Neuroscience, Vol 16, 2022.05.30

2) “[호기심 과학] 눈으로 보는 것이 모두 사실이 아니라고? 뇌는 눈을 속일 수 있다! '착시의 세계’ ”, 삼성디스플레이 뉴스룸, 2021.04.26, https://news.samsungdisplay.com/27508

3) 최윤필, “전체는 부분의 합 이상이다”, 한국일보, 2022.03.18, https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022031321040004358

4) 한영혜, “어, 어, 검은색 왜 계속 커지지?…놀라운 블랙홀 착시의 진실”, 중앙일보, 2022.06.11, https://www.joongang.co.kr/article/25078383

※ 심리학에 대한 더 많은 정보는 한국심리학신문(The Psychology Times)

에 방문해서 확인해보세요!

※ 심리학, 상담 관련 정보 찾을 때 유용한 사이트는

한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 심리학, 상담 정보 사이트도 한국심리학신문(The Psychology Times)

※ 재미있는 심리학, 상담 이야기는 한국심리학신문(The Psychology Times)

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9953

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=9953

wjdtpgus828@naver.com