이지현

이지현

[The Psychology Times=이지현 ]

@pixabay

@pixabay

현대 사회의 사람들은 자신에게 관심이 많다. 끊임없이 심리테스트가 유행하고, 자기계발서들이 늘어나고, MBTI에 관한 관심이 나날이 발전하는 것 또한 사람들이 자신에 대한 이해를 높이려고 하기 때문일 것이다. MBTI는 어쩌면 타인의 행동과 자기 행동에서의 차이를 인정하게 해준다는 점에서 순기능을 하지만, 최근에는 MBTI에 과몰입하여 자기 자신을 특정 유형의 사고방식으로 구속해버리는 사람들 또한 찾아볼 수 있다. 자기 자신에게 너무 과몰입하는 사고방식은 건강한 습관으로 보기 어렵다.

자기 자신에게 너무 집중하면 우울해진다

생각의 총량과 인생의 행복은 꼭 비례하지 않는다. 현명함과도 비례하지 않는다. 오히려 때로 인생의 잘못된 부분에 대해 집중하게 만들거나, 필요하지 않은 걱정들로 인해 어떤 행동을 하는 경험을 막아버리기도 한다. 때로 이런 생각들로 통찰을 얻을 때도 있다. ‘나는 절대 이건 할 수 없다’는 것을 깨닫는 등의 결론이 나와 나를 명쾌하게 해줄 수도 있다. 그러나 이런 결론이 무조건적이고 확정적이라는 믿음은 나의 많은 가능성을 막는다. 당장 내린 결론은 당장에는 도움이 될 수 있지만 이 생각으로 나를 규정해버리고 변화 가능성을 닫아둔다면, 이는 인생 전반에는 별 도움이 되지 않을 확률이 높다.

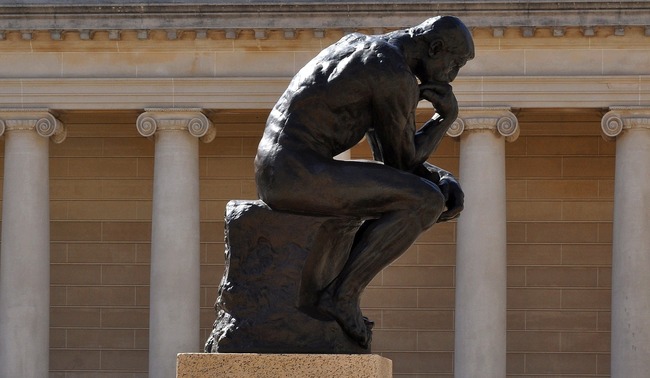

‘네 자신을 알라’

과거에는 자신에 대한 앎의 중요성이 크게 대두되었다. ‘네 자신을 알라’라는 소크라테스의 말이 유명해진 것처럼 너도나도 자신에 대한 탐구를 위해 노력했다. 이때의 저 말은 어떤 의미였을까? 필자가 이에 대해 나름대로 해석한 바는, 결국 내가 어떤 사람인지, 나는 무엇을 위해 살고, 나에게 중요한 가치는 무엇인지를 알아가되, 이런 생각들을 결코 변하지 않는 진리로 여기지는 말라는 의미라고 생각했다. 자신에 대한 탐구가 끝이 없는 이유도, 내가 나를 알 수 없다는 말의 의미도 결국은 나라는 인간은 어디 하나로 규정되기엔 변화 가능성이 무한한 인간이기 때문이 아닐까? 나에 대한 앎은 어느 선까지 분명 인생을 살아가는 데 꼭 필요한 과정일 것이다. 다만, 현대 사회는 자신을 쉽게 규정짓거나 자의식 과잉인 사람들이 종종 보이는 것 같기에 이를 주의할 필요가 있어 보인다.

삶은 진지하지만, 심각하지는 않은 것

이 기사를 쓰고 있는 필자 역시도 스스로에 관심이 많은 사람 중 하나였다. 나의 이야기들을 엮은 인터뷰집을 만들어보기도 했으며, 끊임없이 나에 대한 탐구를 이어 나갔다. 그러다 문득, ‘내가 왜 이렇게 나 자신에 대해서 많이 알아야 하지’라는 의문이 생겼다. 생각해보니 어떤 일을 할 때 내가 그것을 왜 좋아하는지 굳이 알지 않아도 나는 즐거웠고, 나의 행동을 분석적으로 바라보지 않아도 삶은 유쾌하게 흘러갔기에 지금 내가 하는 일이 어떤 면에서는 에너지 소모라는 생각이 들었던 것이다. 삶은 때로는 진지하지만, 또 심각할 필요는 없지 않은가?

@pixabay

@pixabay

때로 너무 많은 생각은 본인을 괴롭히기도 한다. 생각이 많은 사람이 꼭 행복하거나, 삶을 잘 살고 있는 것은 아니기에 혹시 내가 나에게 너무 과몰입하고 있는 것은 아닐지, 필요 이상으로 나의 삶을 규정지으려고 하지는 않는지 점검을 해보고 세상을 바라보는 나의 자세를 정하면 좋을 것 같다.

지난 기사

‘감정 과잉 시대’와 ‘무표정’

성격보다 바꾸기 어려운 것도 우리는 바꿉니다

<참고자료>

김병수. (2014). 자기 자신에 대해 너무 깊게 파고들지 마라. 인물과사상, (), 163-173.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5564

http://psytimes.co.kr/news/view.php?idx=5564

iz@yonsei.ac.kr